|

Mauritanie

Mūrītāniyyah Al Jumhuriyah al Islamiyah al Muritaniyah |

|

Mauritanie

Mūrītāniyyah Al Jumhuriyah al Islamiyah al Muritaniyah |

|

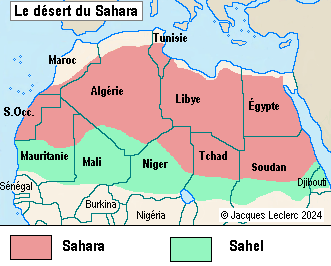

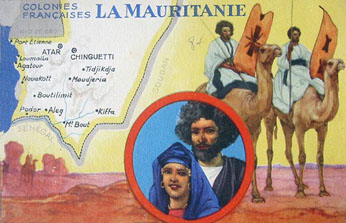

La Mauritanie, officiellement appelée République islamique de Mauritanie, est un pays saharien de l'Afrique de l'Ouest (voir la carte). Sa superficie est relativement grande, car elle couvre plus d'un million de kilomètres carrés (deux fois la France), soit à peu près l'équivalent des pays comme le Tchad, le Niger, l'Angola, le Mali, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie ou l'Égypte.

La Mauritanie est baignée à l'ouest par l'océan Atlantique et est bordée au nord-ouest par le Sahara occidental (revendiqué par le Maroc), au nord par l'Algérie, à l'est et au sud-est par le Mali et au sud-ouest par le Sénégal. En raison de sa situation géopolitique, la Mauritanie, désignée aussi comme le «pays des Maures» dont elle tire son nom, est une terre de contact et sert de «pont» ou de transition entre les pays du Maghreb au nord et l'Afrique noire au sud. |

La Mauritanie est divisée en 13 régions appelées «wilayas» : Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Hodh Ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri, Nouakchott, Tagant, Tiris Zemmour et Trarza. À leur tour, les wilayas sont elles-mêmes subdivisées en "moughataa", soit 52 au total (voir la carte).

La Mauritanie est un pays aux trois quarts désertique parce qu'il est enclavé dans le désert du Sahara comme ses pays voisins. Dans sa partie méridionale, la Mauritanie fait aussi partie du Sahel (arabe: Es-Sahel: «bordure»). C’est l’espace de transition qui sépare au nord le désert du Sahara, et au sud la zone soudanienne où les pluies sont plus fréquentes.

|

La Mauritanie est donc caractérisée par la hausse de la température durant une grande partie de l'année, ainsi que par la rareté des pluies et la dominance des plaines et des dunes de sable, ce qui entraîne la pauvreté de la couverture végétale. La région du Sahel correspond à une zone de

transition entre deux Afriques: géographiques et humaines. Les Arabes au nord, les Négro-Africains au sud.

La population de la Mauritanie était estimée en 2023 à un peu plus de quatre millions d'habitants, dont 85 % vivaient dans le Sud, représentant seulement 20 % de la superficie globale. Autrement dit, le pays est aux trois quarts dépeuplé par la force des choses. La densité de la population est en moyenne de 3,78 hab./km², mais ce chiffre est trompeur (voir la carte): les régions septentrionales de Tiris Zemmour, d'Adrar et d'Inchiri ont une densité de 1 ou de 2 hab./km², alors que les régions méridionales tels que le Gorgol et le Guidimaka en compte 12 hab./km², sinon davantage (Nouakchott: 958 hab./km²). |

2.1 Les groupes ethniques

La Mauritanie est

ainsi composée de deux populations principales: les Maures arabophones

(ou Arabo-Mauritaniens) et les

Négro-Mauritaniens de

langues nigéro-congolaises, ce

qui n'exclut pas certaines mixités où il serait difficile de

distinguer qui est «noir» et qui est «blanc».

- Les Maures arabophones (environ 70%) Ces derniers comptent deux communautés plus ou moins égales en nombre, mais différentes par leurs origines ethniques : les Maures blancs ou Beidanes (< arabe Bîdhân: «blanc») de souche arabo-berbère et les Maures noirs (à la peau

en principe plus foncée que les précédents) ou Haratins (aussi

Haratines au féminin; ou Chouachins et Chouachines), une appellation désignant les travailleurs de la terre, descendants des esclaves africains de souches diverses, arabisés depuis des siècles, mais ayant gardé la conscience de leur statut social inférieur.

Encore aujourd'hui, beaucoup de Maures noirs sont «au service» des Maures blancs. Les différences entre les Maure blancs et les Maures noirs ne sont

pas vraiment physiques, puisqu'il est souvent difficile de les distinguer par la couleur de la peau. Les particularités sont avant tout d'ordre social. Ce sont les Maures blancs (30%) qui gouvernement le pays et qui imposent l'arabe littéral comme langue officielle aux Maures noirs (40%) et aux Négro-Mauritaniens (30%). - Les Négro-Mauritaniens (environ 30%) Les Négro-Mauritaniens regroupent les Peuls, les Wolofs, les Soninkés,

les Toucouleurs, les Sarakolés, les Foulons, les Bambaras, etc. Au cours des dernières années, les rivalités entre les Maures blancs, traditionnellement dominants, et les Négro-Mauritaniens, qui n'acceptent plus la domination des premiers, se sont exprimées violemment, notamment au cours des années 1989 à 1991.

- Les esclaves et les

subalternes L'institution de l'esclavage perdure aujourd'hui en Mauritanie, notamment

dans les campagnes. Des dizaines de milliers de Noirs sont considérés comme la

propriété de leurs maîtres et sont entièrement soumis à la volonté de ces

derniers. Ils travaillent de longues heures sans rémunération, ils n'ont pas

accès à l'éducation et ne jouissent pas de la liberté de se marier ou de

s'associer librement avec d'autres Noirs. Lorsqu'ils échappent à leur servitude,

ce n'est pas en exerçant leurs droits prévus dans la loi, mais principalement en

s'enfuyant. Toutefois, l'ignorance de leurs droits, la peur d'être repris et la

torture qui s'ensuivrait, ainsi que le manque de compétences commercialisables

dans un pays pauvre, découragent un nombre important d'esclaves de tenter de

s'échapper. L’esclavage serait particulièrement répandu dans l’est du pays.

La diversité ethnique de la Mauritanie reflète sa localisation géographique qui en fait une

transition entre le

Maghreb au nord et l'Afrique de l'Ouest subsaharienne au sud. On trouve donc au nord le Maroc et l'Algérie avec des populations arabes, mais le Sénégal et le Mali au sud avec des populations noires.

La promulgation de l'interdiction de l'esclavage en 1980 n'a jamais été suivie de mesures d'application efficaces. Selon

les organismes "Amnistie internationale", "Anti-Slavery International" et de nombreuses

autres ONG locales, plus de 10 %, voire 20 %, de la population (entre 340 000 et 680 000) serait toujours retenue en

une forme d'esclavage en Mauritanie, bien que cette pratique ait été officiellement abolie. Toute personne convaincue d'esclavagisme risque jusqu'à dix ans de prison ferme. Selon un rapporteur de l'ONU, même la législation de 2007 criminalisant cette pratique ne serait pas correctement appliquée. En 2003, les autorités ont promulgué une loi relative à la traite des personnes (la vente des enfants, l’incorporation des enfants dans l’armée, la prostitution, la vente d’organe, etc.), mais elles ont refusé d’y inclure

formellement l’esclavage. Cette pratique illégale serait nettement plus répandue chez les Maures arabophones,

tout en perdurant aussi chez certains Wolofs, Peuls et Soninkés, les trois principales ethnies du sud du pays.

Il faut aussi préciser que la religion a joué un

rôle important dans la perpétuation de l’esclavage. Les propriétaires d’esclaves

se sont généralement servi de la reconnaissance de l’esclavage par l’islam afin

de justifier leurs pratiques. Cependant, selon le Coran, l’islam ne reconnaît

l’esclavage que dans la mesure où les prisonniers capturés lors des guerres

saintes peuvent être traités comme des esclaves, et ce, la condition qu’ils

soient libérés après leur conversion à l'islam. Or, en Mauritanie, les esclaves

étaient tous musulmans bien avant la première abolition en 1905, mais ils n’ont

jamais été émancipés. Mais de nombreux cadis, des juges des tribunaux

islamiques, ont préféré protéger l'institution de l'esclavage plutôt que

d'assurer son éradication dans le seul but de protéger leurs fonctions

judiciaires. L'objectif était de faire en sorte que les esclaves croyaient qu'il

était de leur devoir religieux de servir leurs maîtres, une sorte de condition

pour aller au ciel. Le proverbe suivant est révélateur : «Le chemin qui mène au

ciel est sous la plante du pied de votre maître.» Après l'abolition en 1980, des

maîtres intimidaient leurs esclaves en leur disant que leur choix était de les

écouter ou d'aller en enfer. Les pauvres esclaves ne pouvaient même pas aller

prier à la mosquée, car ils n'avait jamais appris ce qu'il fallait réciter par cœur,

ne sachant pas lire. Bien que ce soit un secret de polichinelle dans toute la Mauritanie, le régime en place nie depuis

des décennies l'existence de l'esclavage ou de l'une de ses formes. Le problème, c'est que la classe politique dominante, composée presque uniquement de Maures blancs, est celle qui bénéficie le plus de cette pratique.

Ceux-ci n'ont aucun intérêt à dénoncer cette pratique d'une autre époque. Ce sont les Haratins qui ont

jadis servi d'esclaves. Ils demeuraient chez leurs maîtres et y effectuaient les tâches les plus pénibles.

Au final, il existe différentes formes subtiles de l'esclavage: le travail des enfants, le travail domestique, les mariages d'enfants, la prostitution, le droit de cuissage et le trafic d'êtres humains, des pratiques qu'on voit aussi

dans les pays voisins. Les Haratins sont les seuls en Mauritanie à pratiquer le métier de débardeurs, de blanchisseurs, de boys, de manœuvres, de gardiens, etc., toutes des tâches considérées comme «avilissantes» par les Maures blancs.

En Mauritanie et au Maroc, le termes Haratins et Haratines, Chouachins

et

Chouachines comportent une connotation péjorative puisqu'ils sont associés à

l'esclavage, mais surtout au fait d'être subalterne. La société mauritanienne semble encore,

à des degrés divers, basée sur l'oppression de certains groupes ethniques par d'autres.

En 2020, environ 150 000 personnes, soit 3,1 % de la population mauritanienne, se

seraient trouvés dans des conditions d’esclavage moderne. 2.2 Les régions

Les régions ou wilayas les plus peuplées de la Mauritanie sont d'abord celle de la capitale (Nouakchott : 28,0%)) et les régions méridionales (voir la carte): le Gogol (9,0%), l'Assaba (9,0%), le Brakna (8,0%), le Hodh Ech Chargui (7,8%), le Trarza (7,3%) et le Guidimaka (7,3%). 186 697), sans oublier la grande région du Hodh Ech Chargui, qui fait autant partie du Sud que du Nord (12,0%. 360 249 313 681 En général, les Négro-Mauritaniens sont plus nombreux dans le Sud; les Arabes, massivement majoritaires dans le Nord. Dans les faits, il n'existe pas de régions habitées uniquement par des Noirs dans le Sud. Les localités dans toutes les régions s’enchevêtrent dans le même espace de sorte qu’il est difficile de tracer des frontières

précises. Cette situation se reproduit aussi dans les principales villes du pays, au nord comme au sud. Par exemple, la région de Guidimaka abrite des Soninkés (env. 50 %), mais aussi des Peuls (env. 25 %) et des Arabes (env. 215 %). Dans la région du Gorgol, on trouve diverses ethnies: des Maures blancs, des Maures noirs, des Peuls, des Soninkés, des Bambaras et des Wolofs, mais la langue véhiculaire est le poular. Dans la wilaya du Hodh El-Gharbi, certaines localités sont composées à la fois de Peuls et de Maures. La capitale, Nouakchott, présente une mosaïque dans laquelle on trouve des Maures, des Occidentaux et des Noirs de toutes les origines, les quartiers riches se situant au nord, les quartiers pauvres au sud. Il existe des quartiers mixtes et des quartiers à prédominance négro-mauritanienne, bien que, dans l'ensemble, les Maures soient majoritaires.

Les Maures sont majoritaires dans toutes les régions ou wilayas, à l'exception du Gorgol (à prédominance poular), du Brakna (à prédominance poular) et du Guidimaka (à prédominance soninké). Dans les faits, beaucoup de Mauritaniens, arabophones ou négro-africains, ont tendance à parler aussi la langue principale de la région où ils résident. Par exemple, un arabophone peut s'exprimer en poular dans le Gorgol ou en wolof dans le Trarza. Le wolof sert souvent de langue véhiculaire pour les affaires avec le Sénégal (voir la carte).

Les rivalités entre les Arabo-Berbères, traditionnellement dominants, et les Noirs, qui n'acceptent plus la domination des premiers, se sont exprimées violemment depuis les années 1980. L'ensemble des ethnies afro-africaines n'atteindrait pas les 20 %, car les Arabo-Berbères formeraient plus de 80 % de la population mauritanienne. Par contre, la plupart des représentants des communautés négro-mauritaniennes prétendent que les Noirs seraient majoritaires dans le pays. Pour eux, les Maures d'origine arabo-berbère constitueraient moins de 40 % de la population, probablement 33 %; les Négro-Mauritaniens, 33 %; les Haratins, 33 %. Pourtant, ce sont les Arabes qui gouvernent le pays depuis l'indépendance. 2.3 Les langues nationales

Contrairement à la plupart des pays d'Afrique, les langues nationales ne sont pas très nombreuses en Mauritanie. On ne compte que quatre grandes communautés linguistiques: l’hassanya, le poular (aussi pulaar, pular, peul ou fulfulde), le soninké et le wolof. Pour résumer, on peut dire que le nord du pays connaît un certain unilinguisme, alors que le Sud vit pleinement le multilinguisme. Sont attestées en Mauritanie des variantes de l'arabe et des langues négro-africaines telles que le wolof, le poular, le soninké, le bambara, etc., et des parlers français (français académique, français local et français populaire). - La difficulté d'obtenir des données numériques valides

Il n'est pas aisé de recenser avec précision le nombre des locuteurs de chacune des langues parlées en Mauritanie, car les données statistiques gouvernementales d'ordre linguistique ne sont pas disponibles. Aucun recensement sérieux des langues n’a encore pu être effectué depuis au moins quatre décennies. La Mauritanie est l'un des rares pays au monde avec la Belgique où les données démographiques, quand elles existent, relèvent du secret d'État. Quant aux statistiques des organismes privés, elles ne concordent que rarement avec le nombre des locuteurs réels des langues.

Lors du quatrième recensement général de la population et de l’habitat de la Mauritanie effectué en 2013, trois questions portant sur les langues

avaient été posées: la langue maternelle, les langues comprises et les langues lues et écrites. Or, les résultats concernant la langue maternelle n'ont jamais été divulgués afin d'éviter les tensions communautaires. Néanmoins, les résultats sommaires des «langues parlées, lues et écrites» du recensement de 2013, selon l'Office national de la statistique, sont disponibles:

- l'arabe : 50,8% Cette année-là, quatre personnes sur dix (39,8 %) parlaient, lisaient et écrivaient l’arabe, dont 39,9 % de femmes et 39,7 % d’hommes. L’arabe constituait ainsi la première langue parlée, lue et écrite. Cette langue

était suivie du français et de l’arabe avec 11 % de la population, dont 13,7 % d’hommes et 8,5 % de femmes. Le français seul

était faiblement parlé et écrit à hauteur de 3,5 %, dont 2,8 % pour les femmes et 4,2 % pour les hommes. Une proportion de 9,4 % de la population parlait d’autres langues, dont 7,8% pour les femmes et 11,2% pour les hommes. Ces résultats pêchent par plusieurs lacunes. Non seulement les langues nigéro-congolaises, qui sont aussi lues et écrites par une partie de la population, n'ont pas été recensées, mais aucune donnée n'indique de quel arabe il s'agit. Or, l'arabe parlé en Mauritanie est l'hassanya, tandis que l'arabe écrit est l'arabe littéral.

Wilaya

Chef-lieu

Superficie

Population

Pourcentage

Dakhlet Nouadhibou (nord)

Nouadhibou

22 300 km²

138 526

3,4 %

Tagant (nord)

Tidjikdja

95 200 km²

82 683

2,0 %

Adrar (nord)

Atar

215 300 km²

61 196

1,5 %

Tiris Zemmour (nord)

Zouérate

252 900 km²

55 213

1,3 %

Inchiri (nord)

Akjoujt

46 800 km²

22 833

0,5 %

Nouakchott (capitale)

-

1 000 km²

1 116 739

28,0 %

Hodh Ech Chargui (nord-sud)

Néma

182 700 km²

478 464

12,0 %

Gorgol (sud)

Kaédi

13 600 km²

359 027

9,0 %

Assaba (sud)

Kiffa

36 600 km²

9,0 %

Brakna (sud)

Aleg

33 800 km²

320 447

8,0 %

Hodh El Gharbi (sud)

Aioun el Atrouss

53 400 km²

7,8 %

Trarza (sud)

Rosso

67 800 km²

291 210

7,3 %

Guidimaka (sud)

Sélibaby

10 300 km²

294 506

7,3 %

Total (2020)

-

598 600 km²

3 984 774

100 %

- le français : 14,5 %

- les autres langues : 9,4 %

- aucune langue: 36,3 %

L'organisme américain Ethnologue révélait les résultats suivants pour 2013:

- l'arabe hassanya : 89%

- le peul : 7%

- le soninké : 5%

Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessous proviennent de l'organisme américain Joshua Project (ou Projet Josué) de 2023.

| Ethnie | Population | Pourcentage | Affiliation linguistique | Religion | |

| Maure | 3 954 000 | 82,3 % | islam | ||

| Poular ou Peul | 303 000 | 6,3 % | islam | ||

| Soninké | 248 000 | 5,1 % | islam | ||

| Tamasheq | 133 000 | 2,7 % | islam | ||

| Bédouin | 72 000 | 1,4 % | islam | ||

| Bambara | 24 000 | 0,4 % | famille nigéro-congolaise | islam | |

| Wolof | 20 000 | 0,4 % | islam | ||

| Français | 7 100 | 0,1 % | christianisme | ||

| Jola-Fonyi | 5 000 | 0,1 % | islam | ||

| Sérère | 4 800 | 0,0 % | islam | ||

| Masna | 2 800 | 0,0 % | langue sémitique | islam | |

| Coréen | 2 600 | 0,0 % | famille coréenne | aucune | |

| Wolof de Lébou | 1 500 | 0,0 % | famille nigéro-congolaise | islam | |

| Zénaga | 1 100 | 0,0 % | langue sémitique | islam | |

| Imragen | 900 | 0,0 % | langue berbère | islam | |

| Britannique | 500 | 0,0 % | langue germanique | christianisme | |

| Némadi | 500 | 0,0 % | langue berbère | islam | |

| Autres | 20 000 | 0,4 % |

- |

- | |

| Total 2023 | 4 800 800 | 100 % |

- |

- |

Le nombre de certains locuteurs des langues peut ne pas être exact dans le tableau ci-dessus. Si le nombre des locuteurs de l'hassanya, du poular, du soninké, du bambara et du wolof devrait correspondre assez près à la réalité, il n'en est certainement pas ainsi du tamasheq, une langue touarègue, dont le nombre ne devrait pas excéder 5000 (on indique ici 133 000). Le tamasheq est la langue des Touarègues des régions désertiques d'Afrique du Nord depuis des millénaires (Mauritanie, Mali, Libye, Algérie, Burkina Faso, Tunisie). Dans le cas présent, les statistiques semblent avoir confondu les membres de l'ethnie tamasheq et le nombre de ses locuteurs. Wikipedia dénombre 500 000 locuteurs dans le monde, dont 378 000 au Mali.

Cependant, le mérite des données du Project Josué est de mentionner l’hassanya comme langue arabe. Si l'on additionne toutes les communautés qui l'utilisent comme langue principale, on en arrive à 4 030 200 locuteurs, soit 83,4%.

- Les variétés d'arabe La langue officielle de la Mauritanie est, depuis 1968, l'arabe, sans qu'aucun texte juridique n'ait précisé de quel arabe il s'agit. Or, il faut distinguer au moins trois sortes d'arabe: l'arabe hassanya, l'arabe coranique et l'arabe standard moderne appelé aussi «arabe littéral». Dans les faits, l'intercompréhension mutuelle n'est pas facile entre l’hassanya et l'arabe coranique, mais elle n'est pas impossible; elle est nettement plus aisée entre l’hassanya et l'arabe moderne. D'après l'article 6 de la Constitution, l'arabe est à la fois la langue officielle et une langue nationale en Mauritanie. On ne mentionne pas quel type d'arabe, mais dans les faits c'est l'arabe moderne «littéral».

L’arabe standard/littéral correspond à la variante moderne de la langue arabe, c'est-à-dire celle qui est enseignée dans les écoles, par opposition à l'arabe classique associé à l'arabe du Coran. En Mauritanie comme dans d'autres pays arabophones, l'arabe moderne sert de langue d'enseignement à tous les niveaux, sauf dans l'enseignement supérieur scientifique où il est concurrencé par le français en Mauritanie. Cet arabe moderne standard est également la langue des productions littéraires, de la presse écrite, de la presse électronique, et de différents documents administratifs et judiciaires. C'est surtout la langue qui est employée dans les manifestations officielles et institutionnelles. Cette variété d'arabe n'est que très rarement en usage à l'oral, même de la part de ceux qui le maîtrisent et l'emploient dans la communication écrite.

C'est donc l'arabe moderne standard qui sert de langue officielle écrite. Par conséquent, l'arabe moderne est l'une des deux langues utilisées

avec le français en Mauritanie dans les textes et les documents officiels. Cela dit, ce terme d'arabe littéral semble revêtir une signification très

élastique en fonction des circonstances. Par exemple, à la mosquée et dans les documents signés par les autorités religieuses, il se rapproche plutôt de l’arabe coranique. Beaucoup de contrats civils en Mauritanie sont certifiés par un imam.

L'arabe hassanya ou simplement l'hassanya est présent partout dans la vie quotidienne, mais il ne bénéficie d'aucun statut juridique parce qu'il est associé à l'arabe littéral, ce qui constitue presque la norme dans la quasi-totalité des pays arabes. L’hassanya n'est pas une langue écrite, sauf chez ceux qui l'étudient de façon scientifique, c'est-à-dire les linguistes, les grammairiens et les érudits. C'est donc une langue essentiellement orale, celle de la communication informelle chez la population maure du pays et chez beaucoup de locuteurs afro-mauritaniens comme langue seconde. C'est celle qu'on utilise dans les foyers entre les membres de la famille et dans les chansons populaires. L’hassanya est une variété d'arabe très influencée par le berbère, donc regroupant toutes les caractéristiques des langues afro-asiatiques. Selon les pays, cet arabe local peut porter

différents noms: hassaniyya, hasanya, hassani,

hassaniya, maure, mauri, moor, suraka, suraxxé.

L'arabe coranique est aussi appelé «arabe classique». Il n'est la langue maternelle d'aucun Mauritanien et il n'est pas utilisé comme véhicule spontané de communication, pas plus en Mauritanie que dans tout autre pays arabe. Pour un arabophone, l'arabe coranique demeure la langue de la prédication islamique et de l'enseignement religieux (la langue du Coran).

En fait, cet arabe coranique tourne entièrement autour de la récitation du texte

sacré souvent appris par cœur à défaut de parler réellement la langue.

L'arabe coranique est le résultat d'un effort de normalisation de la langue utilisée lors des deux premiers siècles de l'islam avec comme référent l'arabe du Coran et la tradition du prophète Mahomet. C'est donc une langue figée dans le temps depuis plus de 1000 ans, alors que toutes les populations arabophones ont continué à faire évoluer leur langue maternelle en une multitude de variétés locales: c'est ce qu'on appelle aussi l'arabe dialectal. Mais l'arabe coranique est l'outil symbolique de l'identité arabo-musulmane, une langue supranationale réservée à des usages formels et limités à certaines situations particulières.

Compte tenu de l'étendue du territoire occupé traditionnellement par les Arabes en Mauritanie, on peut estimer

que l’hassanya est employé comme langue maternelle ou comme langue seconde par près de 90 % de la population. Malgré l'étendue de l'aire géographique dans laquelle il est parlé, l’hassanya est linguistiquement homogène. Ainsi, les locuteurs du Nord mauritanien n'ont aucune difficulté à communiquer avec ceux du Sud marocain parce que les différences sont minimes d'une région à l'autre. L’hassanya est aussi parlé au Maroc, au Sahara occidental, au Sénégal, en Algérie et au Mali. Paradoxalement, l’hassanya est totalement exclu de l'aménagement linguistique en Mauritanie, alors qu'il est la véritable langue nationale des Mauritaniens.

En somme, pour faire face à toutes le situations de communications en arabe, il

faut connaître l'arabe local, l'arabe littéral et l'arabe classique, trois

variétés qui ne sont pas similaires, bien qu'il y ait des bases communes.

- Les langues négro-mauritaniennes De plus, le pays abrite aussi des langues berbères telles le zénaga et le tamasheq. Depuis le milieu du XXe siècle, les berbérophones ne constituent que de faibles petites communautés, habitant dans le sud-ouest (zénaga) ou le sud-est (tamasheq) du pays. Lorsque ces locuteurs berbérophones parlent encore leur langue ancestrale, c'est généralement en plus de l'hassanya. Quant à l'imeraguen, c'est un isolat linguistique.

Si l'on consulte la carte de gauche («Langues de Mauritanie»), on constatera que le nord du pays est massivement unilingue et parle l’hassanya qui est parlé également dans tout le Sahara occidental, dans le sud du Maroc et en partie dans le nord-ouest du Mali. Dans l'extrémité sud, le long des rives du fleuve Sénégal, la Mauritanie connaît une plus grande concentration d'habitants souvent majoritairement de race noire. Ainsi, les Négro-Mauritaniens vivent un certain plurilinguisme avec le poular, le soninké et le wolof, sinon le bambara et le diola, voire l’hassanya. Si la Mauritanie présente un portrait linguistique complexe, ce n'est pas en raison du nombre de ses langues en présence, lequel est assez réduit par comparaison à des pays comme le Sénégal voisin ou le Cameroun, mais c'est à cause des enjeux culturels et politiques que masquent les rivalités ethniques. - En résumé

L'arabe officiel, dont on ne nomme jamais le type, est l'arabe littéral qu'on ne parle pas, mais qu'on écrit. Tous les arabophones parlent l'hassanya, mais ne l'écrivent pas. L'arabe coranique est inutile dans la vie quotidienne, mais il est employé dans les activités religieuses et pour servir d'identité entre tous les Arabes. C'est similaire au latin de l'Église catholique chez les chrétiens

à une autre époque. Il faut également préciser que la politique d'arabisation entreprise s’inscrit dans une grande politique de domination d’un certain clan qui a pris les rênes du pays au lendemain de l'indépendance et qui impose cette forme d'arabe officiel à toute la population. Presque toute la population mauritanienne en subit les conséquences, toutes ethnies confondues : Arabes hassanya, Peuls, Soninkés ou Wolofs. En somme, une toute petite minorité arabophone impose une langue à toute une population qui n'en veut pas. 2.4 La place du français Le français a été une langue officielle avec l'arabe jusqu'en 1991. Toutefois, malgré son absence de statut dans les documents juridiques officiels, le français a conservé une - Le français local Il faut néanmoins mentionner la présence d'une variété de français appelée le «français local». Il s'agit du «français mauritanien» utilisé aussi bien à l'oral qu'à l'écrit et estimé comme étant «correct». Cependant, si à l'oral cette variété peut apparaître dans les communications elle se manifeste à l'écrit surtout dans la communication non officielle et plutôt privée, s'y mélangeant soit avec le français académique, soit avec le français populaire. Le français local de Mauritanie montre l'usage des ressources les plus usitées de la langue française, des extensions et des glissements de sens, des modifications mineures de la syntaxe, et un lexique plutôt réduit par rapport à celui de la langue française. On peut aussi distinguer deux sous-variétés différentes: celle des Maures et celle des Négro-Mauritaniens. La première montre l'influence de l'arabe, plus particulièrement de l’hassanya, les locuteurs étant arabophones. La seconde est surtout influencée par la langue wolof. En Mauritanie, le français est employé à la radio, à la télévision et dans certains discours politiques. Il l'est aussi souvent par le fonctionnaire maure qui donne des explications à un citoyen d'une autre communauté linguistique. Il l'est particulièrement par les ressortissants français dans la communication avec les petits commerçants, les employés de maison, les militaires, etc. L'interlocuteur, dans huit cas au moins sur dix, ne comprend pas cette langue, ce qui crée le contexte qui donne naissance au français populaire.

- Un instrument de revendication ethnique

Contrairement à bien d'autres pays d'Afrique, le français ne sert pas comme langue d'unité nationale, car il est devenu davantage un instrument de revendication ethnique de la part des Négro-Mauritaniens contre l’arabe imposé et les communautés maures. Si le français n'entre pas en concurrence avec les langues nationales, il entre en compétition avec l'arabe littéral, surtout dans le domaine scolaire. Pour les populations négro-mauritaniennes, dont les locuteurs parlent une langue nigéro-congolaise, l'arabe officiel est perçu comme une politique d'assimilation, alors que le français devient un instrument de résistance. C'est dans le monde scolaire que se vivent les affrontements les plus visibles.

2.5 Les religions

L’appartenance commune à l’islam constitue le seul ciment unitaire dans un pays où les Négro-Mauritaniens subissent encore l’ostracisme de leurs compatriotes arabo-berbères qui les considèrent souvent comme des «Sénégalais», c'est-à-dire des citoyens de seconde zone. Si les dirigeants maures de la Mauritanie indépendante ont privilégié de manière récurrente l’identité arabe, ils ont réduit au strict minimum les références à l’«africanité» noire.

Les premiers habitants de la région furent des Noirs, les Bafours, qui pratiquaient la chasse, la pêche, l'élevage et l'agriculture. À partir du Ier millénaire de notre ère, les Noirs se replièrent plus au sud en raison du dessèchement du Sahara et parce que les conditions climatiques leur paraissaient plus clémentes. Ainsi, la Mauritanie fut donc habitée par des Noirs dès l'époque néolithique avant de connaître une triple pénétration berbère, arabe et européenne. Ces premières populations noires furent supplantées progressivement par des populations blanches venues d'Afrique du Nord, les Berbères. Leur arrivée allait durer plus de quinze siècles; possesseurs de chevaux et de chameaux, ceux-ci s'installèrent dans la région et assujettirent progressivement les agriculteurs noirs qui devinrent leurs esclaves. 3.1 La conquête arabo-musulmane Au Xe siècle, tous les Mauritaniens étaient islamisés, mais pas nécessairement arabisés, car il est resté

des populations berbérophones, alors que la plupart des Noirs avaient conservé leurs langues

nigéro-congolaises. Encore aujourd'hui, les Zénaga et les Tamasheqs parlent leur langue berbère.

Vers 1400, des groupes arabes armés originaires de l'Arabie, les Hassanes (signifiant «les nobles»), pénétrèrent en Mauritanie, combattirent les tribus berbères et organisèrent le pays en émirats. Les Hassanes vainqueurs formèrent la classe noble et guerrière; ils firent adopter leur langue, l'hassanya, par les populations berbères islamisées qui, pour la plupart, délaissèrent progressivement leur langue ancestrale.

À partir du XVe siècle, les Hassanes achevèrent d’arabiser la Mauritanie en

modifiant considérablement la culture berbère initiale, même si cette

arabisation s'est faite progressivement mais avec de fortes résistances sont

fortes. Au XVIe siècle, les Berbères mauritaniens étaient totalement Avant la colonisation française, l'arabe

des Hassanes, l'hassanya, était la seule langue qui avait un statut dans l'enseignement non seulement en Mauritanie, mais aussi dans toute la région ouest-africaine. Les autres langues en présence, le poular, le soninké, le wolof, le bambara, etc., n'avaient qu'un usage vernaculaire avec

comme résultat que l'enseignement, les pratiques religieuses, la correspondance écrite, ainsi que toutes les pratiques liées à l'écriture, demeurèrent l'apanage de l'arabe. Il y a donc toujours eu en Mauritanie un enseignement de base, essentiellement confessionnel, qui était donné aux enfants de 5 à 6 ans, où ils étaient initiés à l'alphabet arabe, ce qui leur permettait d'apprendre le Coran et, en même temps, à lire et à écrire l'arabe ancien. Cet enseignement coranique était offert en principe aux garçons et aux filles de toutes les catégories sociales. Il existait aussi un enseignement qu'on pourrait appeler «de second degré» destiné aux plus riches; on y étudiait des ouvrages élémentaires de la langue et de la littérature arabes, du droit musulman, de la théologie, de la grammaire, etc.

3.2 La colonisation européenne

Les premiers Européens qui arrivèrent en Mauritanie furent les Portugais. Ils s'y installèrent en 1448-1449 et fondèrent un établissement à Arguin sur le littoral atlantique. Ils s'enfoncèrent ensuite vers l'est où ils établirent des entrepôts destinés à conserver la gomme, leur principale matière première pour l'exportation. Mais les Portugais ne purent se maintenir très longtemps en Mauritanie, car ils furent supplantés par les Espagnols en 1580, lesquels en 1638 furent à leur tour délogés par les Hollandais. Plus tard, des Français installés à Saint-Louis-du-Sénégal s'emparèrent des comptoirs hollandais, mais ceux-ci furent pris par les Anglais durant les guerres napoléoniennes et restitués en 1814 lors du traité de Paris avec l'ensemble des établissements français de

l'Afrique-Occidentale française.

- La présence française Pour la France, la Mauritanie, en raison de sa situation géographique, s'imposait comme un trait d’union entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. La colonie mauritanienne, biraciale et ethno-tribale, faisait cohabiter dans un même espace deux communautés qui avaient dans le passé été administrées par des pouvoirs spécifiques. Il y avait le «pays maure» et le «pays du fleuve» Sénégal. C'est en ce sens qu'on peut parler de «frontière artificielle», car la Mauritanie coloniale — à l'exemple de bien d'autres colonies d'Afrique — fut créée et tracée sans tenir compte des peuples qui la composaient. Sans l'intervention de la France, la Mauritanie n'aurait jamais existé,

le territoire ferait probablement partie du Maroc ou du Mali, ou d'une partie

des deux. - La politique de francisation

La politique de l'enseignement colonial fut initialement élaborée par le gouverneur général de l'Afrique-Occidentale française,

Ernest Nestor Roume, en poste de 1902 à 1907. Dans un décret en date du 24 novembre 1903, il résumait ainsi la politique coloniale: Étant donné le caractère biracial de la population mauritanienne, celle des Maures et celles du fleuve Sénégal, les autorités coloniales considérèrent qu'il valait mieux adapter l'enseignement à cette réalité. Dans un rapport destiné au gouverneur de la Mauritanie, l'inspecteur

André Charton préconisait une adaptation particulière en mars 1932 : Mais la résistance musulmane dont il est question s'expliquait alors par une hostilité manifeste de la part des Maures à la colonisation en général et surtout à l'école française. Il ne restait qu'à trouver et appliquer en matière scolaire les formes d'enseignement censées convenir à chaque région, surtout les régions du Nord par rapport aux régions du Sud. Les autorités coloniales en arrivèrent à imposer en Mauritanie deux systèmes d'enseignement, dont l'un était destiné aux populations négro-mauritaniennes du Sud, et qui correspondaient à ceux utilisés dans les colonies voisines d'Afrique de l'Ouest. L'autre système d'enseignement

s'adressait aux Maures et s'inspirait de l'enseignement pratiqué en Afrique du Nord, notamment en Algérie. Très tôt, la politique scolaire est devenue ségrégationniste en distinguant les «écoles de village» réservées aux Noirs et les «écoles franco-arabes» (les médersas) destinées aux fils de chefs et de notables maures.

En 1909, le gouverneur de l'Afrique-Occidentale française,

Amédée William Merlaud-Ponty, en poste de 1908 à 1915, décrivait ainsi la politique scolaire : Cet enseignement dans les écoles coraniques était généralement donné par des marabouts. Pour les Français, les marabouts étaient considérés comme de simples sorciers ou des envouteurs à qui les musulmans prêtaient des pouvoirs de voyance. Ils enseignaient à lire et à écrire quelques mots d'arabe, et à réciter par c - La ségrégation dans l'enseignement De façon générale, les Noirs, généralement sédentaires, se sont montrés plus réceptifs à la scolarisation

française, avec comme conséquence que les Français les ont favorisés en formant exclusivement en français une élite destinée aux écoles et à l'administration. Les Noirs ont pu ainsi bénéficier d'un système dont l'enseignement était entièrement francisé, alors que les Maures recevaient un enseignement bilingue (français et arabe) ou exclusivement arabe. De plus, parce qu'il y avait des Maures nomades et des Maures sédentaires, les autorités coloniales décidèrent de créer des «écoles de campement» destinées aux nomades. Les programmes des classes françaises correspondaient à ceux de l'enseignement primaire des écoles coloniales, alors que dans les classes arabes ils portaient sur l'étude de l'arabe littéraire, du droit coranique et de la religion islamique.

Après plusieurs années d'expérience peu encourageantes, les rapports furent unanimes sur le quasi-échec des écoles de villages et des

«écoles de campement» destinées aux Arabes. En fait, très peu d’enfants arabophones ont pu être scolarisés, contrairement aux enfants négro-africains qui se sont montrés beaucoup moins réfractaires à l'enseignement français. Le colonisateur avait imposé le français comme langue administrative, mais les Maures ont souvent boycotté les écoles françaises en guise de résistance passive. Les autorités françaises tentèrent de dissuader les Maures de boycotter l'école coloniale au moyen de dispositions réglementaires prévoyant des amendes, des jours d'emprisonnement ou des mises à pied contre les parents récalcitrants. Dans les années 1950, le gouvernement colonial envisagea de suspendre la solde des chefs mauritaniens réputés «indociles».

Durant la période coloniale, aucune formation technique n’était offerte

en Mauritanie. Quant à l'enseignement supérieur, il se passait l’essentiel à

l’étranger, c'est-à-dire en France ou au Sénégal, au

Maghreb, au Proche-Orient,

etc.

- Un territoire d'outre-mer La Mauritanie devint un territoire d’outre-mer en 1946, prélude à une évolution vers une autonomie croissante. L'esclavage traditionnel fut officiellement aboli, mais demeura ancré dans les mentalités mauritaniennes. Puis, en 1947, un décret colonial autorisa officiellement l’uniformisation de l’enseignement en Mauritanie en octroyant six heures d’enseignement de l’arabe en tant que langue vivante et de culture, non pas comme langue religieuse de l’islam. Cet enseignement de l'arabe souleva des protestations répétées de la part des représentants négro-mauritaniens, jusqu’à ce que cet enseignement soit réduit à trois heures.

En 1957, la ville de Nouakchott, située au bord de l'océan Atlantique, devint la capitale mauritanienne en lieu et place de Saint-Louis-du-Sénégal. À cette époque, la ville qui n'était qu'un simple petit fort, comptait 500 habitants. La population était estimée à 8000 en 1980 et à 800 000 en 2014. Dans le cadre de la Communauté créée par la Constitution f 3.2 La Mauritanie indépendante

En tant que république islamique, la Mauritanie instituait dans sa constitution

l'islam comme religion d'État ou de la nation. Cependant, la Mauritanie plaçait

sa législation islamique sous tutelle de sa constitution en n'appliquent la

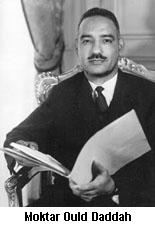

Charia que partiellement. Le président Moktar Ould Daddah, mis en place par la France et considéré aujourd'hui comme «le père de la nation», adopta en 1964 une constitution qui faisait de la Mauritanie un État monopartite à régime présidentiel autoritaire : le Parti du peuple mauritanien devint alors le seul parti politique autorisé. Moktar Ould Daddah, un arabophone de la région du Trarza, allait diriger le pays jusqu'à son renversement par des militaires, le 10 juillet 1978. Le règne sans partage de ce premier président mauritanien sera émaillé par plusieurs crises majeures. Pendant toutes ces années, l’opposition fut durement réprimée. - La revendication de l'arabité

Plusieurs années avant l'indépendance, une partie de l'élite arabe mauritanienne s'était exilée en Égypte, en Algérie, en Syrie, en Irak, etc. Cette élite avait reçu une formation prônant une idéologie revendicatrice de l'identité arabe dont les luttes étaient axées contre le colonisateur. Parmi les différents courants de pensée, le nassérisme (< président égyptien Gamal Abdel Nasser) et le baassisme (< Parti Bass de Syrie), qui proposaient l'unification des États arabes en une seule et grande nation, influencèrent fortement les Mauritaniens

musulmans exilés. Ces deux mouvances idéologiques réussirent dans certains cas à favoriser des progrès économiques et politiques dans un monde arabe qui se débattait encore contre le colonialisme, sans pour autant renier les grandes valeurs traditionnelles de l'islam. Cependant, une fois retournés dans leur pays, les disciples mauritaniens du panarabisme, devenus ministres, gouverneurs, colonels, inspecteurs de police, etc., allaient rapidement se transformer en adeptes de l'assimilation à l'arabe et de la xénophobie.

Le président Moktar Ould Daddah dut ainsi faire face aux pressions des éléments arabes traditionnels qui rêvaient d’ériger une théocratie au sein de laquelle les rênes du pouvoir appartiendraient à quelques familles guerrières et maraboutiques. En même temps, l'élite négro-mauritanienne, en raison de sa plus grande connaissance du français, avait pu jusqu'alors occuper les postes importants, réduisant à un rôle second les représentants de la population arabe. Au moment de l'indépendance, deux choix politiques se présentèrent au gouvernement du président Moktar Ould Daddah :

1) jouer son rôle d'«État-frontière» et devenir le trait d'union entre l'Afrique du Nord maghrébine et l'Afrique noire; Au début, le président Moktar Ould Daddah tenta de concilier le multiculturalisme ethnique en le teintant d'arabité et d'africanité. En 1957, dans un discours à Atar, Moktar Ould Daddah avait lancé un appel à l'unité nationale de la Mauritanie: «En un mot, et si nous le voulons, avec l'aide d'Allah, la Mauritanie sera demain un carrefour où se rencontreront et coexisteront pacifiquement des hommes de toutes origines.» Lors de l'élaboration de la future Constitution mauritanienne, le nouveau gouvernement choisit le français comme langue officielle et l'arabe comme langue nationale: Le gouvernement espérait ainsi concilier les intérêts des Arabo-Berbères et des Négro-Mauritaniens. Mais la Constitution de 1961 fut révisée à six reprises entre 1964 et 1970; elle allait régir la Mauritanie jusqu'au 10 juillet 1978. L'article 3 de 1959 fut réintroduit tel quel dans la Constitution de 1961.

- Le mouvement du panarabisme

T « Art. 3. La langue nationale est l'arabe, les langues officielles sont le français et l'arabe. » Dès cette année-là, l'arabe (sans préciser lequel) est devenu co-officiel avec le français dans la Constitution. La colonisation française avait eu pour effet de couper la Mauritanie du Maghreb arabe, dont les pays voisins, le Maroc et l'Algérie, c'est-à-dire du monde arabe auquel elle appartenait tant au point de vue ethnique que culturelle. Pendant un siècle, le pays avait été rattaché complètement à l'Afrique noire française dans le cadre de l'Afrique-Occidentale française. Il était normal que les arabophones mauritaniens allaient vouloir reprendre la place qui leur était due. En fait, la nouvelle politique linguistique devait faire de l'arabe une langue bénéficiant d’un statut égal à celui du français, c’est-à-dire non seulement une langue dite officielle qu'on pouvait utiliser dans l’administration, mais aussi une langue d'usage normal de l’enseignement moderne. Cependant, si la Loi constitutionnelle n° 068065 reconnaissait l'arabe comme langue nationale, rien dans la loi ne mentionnait les autres langues tels le poular, le soninké ou le wolof.

- L'arabisation dans l'enseignement

En 1965, il y eut une première réforme de l’enseignement décrétée par le président Mokthar Ould Daddah. Mais

l'arabisation pouvait aussi entraîner des risques. Cette réforme voulait introduire plus d'arabe dans le système d’enseignement, car les arabophones se trouvaient défavorisés dans un système massivement francophone. Convaincu que le bilinguisme franco-arabe était la meilleure solution, le gouvernement mauritanien émit un décret d'application prescrivant l'étude de l'arabe dans l’enseignement secondaire, ce qui provoqua un soulèvement de la part des

populations négro-mauritaniennes. Il faut comprendre que cet arabe n'était pas l'arabe hassanya, mais l'arabe littéral peu employé jusqu'alors. Les élèves noirs des établissements d'enseignement de Rosso et de Nouakchott se mirent en grève contre le décret d'application de la loi du 30 janvier 1965, qui rendait obligatoire l'enseignement de l'arabe dans le second cycle. Une vingtaine de hauts fonctionnaires se solidarisèrent avec le mouvement et publièrent un manifeste accusant le gouvernement de faire basculer la Mauritanie dans l'arabité; ils furent suspendus et arrêtés,

avant d'être finalement libérés.

Cette réforme de l'enseignement se caractérisait par l'instauration d'une classe d'initiation à l'arabe pour tous les Mauritaniens. Il s'agissait d'une classe supplémentaire au cycle primaire qui passait alors de six à sept années,

une classe appelée «enseignement fondamental». La rivalité entre les Négro-Mauritaniens et les Arabes s'accentua dans les années qui suivirent, car les Noirs y virent un moyen de les marginaliser, ce qui pouvait les priver de l’accès aux hauts postes administratifs. Les Arabes, qui avaient été méprisés à l'époque coloniale, semblaient vouloir prendre leur revanche sur les Noirs en leur imposant la langue arabe au mépris de leur langue maternelle africaine.

En même temps, la Mauritanie se détacha de l'Afrique noire en se retirant de l'Organisation commune africaine et malgache (OCAM), qui regroupait alors 14 États francophones

(Cameroun, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte

d’Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad

et Togo). Au final, la réforme de l'enseignement ne provoqua que des insatisfactions : pendant que les Arabes, très attachés à la culture arabo-islamique, trouvaient que le rythme dans le processus d'arabisation était beaucoup trop lent, les Négro-Mauritaniens refusaient l'enseignement de l'arabe parce que ce n'était pas leur langue maternelle. Pendant que les partisans du statu quo avaient à défendre leurs intérêts dans un système où les postes étaient répartis en fonction de leur connaissance du français, les militants de l’arabisation, nouveaux venus dans l'administration, désiraient, eux aussi, prendre part aux fonctions de l'État. Le 4 janvier 1966, les élèves noirs des établissements d'enseignement de Nouakchott déclenchèrent une grève «illimitée» afin de vue de faire supprimer les mesures rendant obligatoire la langue arabe dans l'enseignement du second degré. Le tout dégénéra rapidement en conflit ethnique en opposant, d'une part, les arabophones, d’autre part, les

locuteurs des langues nigéro-congolaises (poular, soninké et wolof). Dans ces conditions, la réforme de l'enseignement ne pouvait qu'aboutir à un échec, les Négro-Mauritaniens considérant l'arabe comme une langue d'oppression et d'assimilation, qui menaçait leur identité

africaine.

Finalement, le ministère de l'Éducation se rendit compte que les élèves ne maîtrisaient aucune des deux langues, ce qui entraîna la raillerie suivante: «Le bilingue est celui qui ne sait ni le français ni l'arabe!» À la suite d'une longue période de sécheresse durant les années 1970, les populations nomades maures et sédentaires noires durent affluer vers les villes, ce qui accentua les tensions ethniques. Mais le gouvernement fit la sourde oreille aux revendications de la communauté noire. Les instances dirigeantes du pays, maintenant toutes arabophones, décidèrent d'entreprendre une politique d'arabisation plus intensive. Pour les dirigeants mauritaniens, l'indépendance politique du pays devait s'accompagner d'une indépendance culturelle qui passait nécessairement par la promotion de la seule langue arabe

(laquelle?). Il faut comprendre que l'arabisation touchait autant les arabophones de l'hassanya que les locuteurs afro-mauritaniens, car aucune communauté ne parlait cet arabe imposé, bien que les arabophones puissent y trouver plus leur compte

en raison de la proximité linguistique.

- La promotion plus intensive de l'arabe

En juin 1973, ce fut la rupture avec la France et le rapprochement avec l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Irak. La même année, la Mauritanie intégrait la Ligue arabe unie. Ce fut aussi la création d'une monnaie nationale, l'ouguiya, et le début de la nationalisation de certaines grandes entreprises étrangères. Le bilinguisme franco-arabe passa à l'unilinguisme arabe et tout l'enseignement fondamental fut arabisé, alors que le français ne fut introduit qu'en troisième année comme

«langue étrangère». Les deux tiers de l'enseignement furent attribués à l'arabe, contre un tiers pour le français. L'enseignement secondaire fut réparti en deux filières: une filière arabisante et une filière bilingue à dominante française. Dans la filière arabe, tout l'enseignement devait être donné en arabe, le français y conservant le statut de première langue étrangère obligatoire avec cinq heures par semaine durant les trois années du premier cycle, trois heures en 4e et en 5e année et deux heures en 6e année. Dans la filière bilingue, l'enseignement devait se faire en français (dans toutes les disciplines) à raison de 19 heures par semaine dans les trois premières années et de 24 heures dans les années suivantes, avec respectivement 11 heures et 6 heures d'arabe.

Cette réforme eut encore pour effet de renforcer davantage les clivages ethniques entre arabophones et non-arabophones. Si, pour les populations arabes, le français était perçu comme un symbole d'aliénation culturelle, il était considéré par les autres comme un moyen de résistance à l'assimilation arabe. Cette politique d'arabisation plus intensive fut accompagnée d'une politique de recrutement massif d'enseignants arabophones

venus de l'étranger. La plupart de ces enseignants venaient des mahadras où l'on pratiquait un enseignement séculaire du Coran. La pédagogie consistait à utiliser des moyens très simples et limités afin de faire réciter le Coran aux élèves en se basant essentiellement sur leurs capacités mnémoniques. Ce type d'enseignement constituait un facteur d'unité et d'intégration en Mauritanie du Nord et dans le reste du monde musulman. Cette éducation était même perçue comme une obligation sans laquelle l'intégration sociale des enfants devenait difficile.

Encore une fois, la réforme de 1973 fut de courte durée, car en 1975 le déclenchement de la guerre du Sahara occidental enfonça le pays dans de graves difficultés. Cette guerre opposait le Maroc et la Mauritanie au Front Polisario ("Frente

Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro") soutenu par l'Algérie sur le territoire du Sahara occidental à la suite du retrait de l'Espagne du Sahara espagnol qu'elle avait convenu de céder au Maroc et à la Mauritanie lors des accords de Madrid (14 novembre 1975). Cette crise fut fatale au prestige personnel du chef de l'État mauritanien, Moktar Ould Daddah, qui maintenait un semblant de cohésion nationale. Finalement, le 10 juillet 1978, les militaires s'emparèrent du pouvoir lors d'un coup d'État dirigé par le colonel Moustapha Ould Mohamed Salek.

- L'intensification de l'arabisation par les militaires

À partir de 1978, et jusqu'au mois d'avril 1992, le pays fut gouverné par un comité d’officiers militaires. Les nouveaux dirigeants, sous la coupe du Comité militaire de salut national (CMSN), radicalisèrent la politique linguistique de la réforme de 1973. Les autorités mauritaniennes remplacèrent officiellement le terme «Arabo-Berbère» par le mot «Arabe». La circulaire n° 002 d'avril 1979 du ministère de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire accrut la place de l'arabe et des disciplines enseignées dans cette langue. Cette politique d'arabisation entraîna des grèves à répétition.

Afin d'apaiser les tensions, le Comité militaire de salut national annonça la création d'un institut de transcription et développement des langues nationales. Ce fut le décret n° 79.348/PG/MEFS portant création d'un Institut des langues nationales (1979). Le nouvel Institut eut pour missions la transcription de langues nationales en caractères latins, puis la préparation de l'instauration de ces langues (poular, soninké et wolof) dans le système d'éducation mauritanien :

En plus de l’hassanya, les langues nationales du pays comprennent des langues négro-mauritaniennes reconnues et non reconnues. Le poular, le soninké et le wolof font partie des langues nationales reconnues dans la Constitution. Il existe d'autres langues, dont le bambara, le sérère et le diola, mais elles ne bénéficient d'aucun statut, comme c'est le cas pour l’hassanya. Ces langues parlées par les ethnies noires dans le sud du pays appartiennent toutes aux langues nigéro-congolaises. Selon les données de Joshué, le nombre des locuteurs de ces langues serait de 605 500, soit 12,6 % de la population.

Au moment de l'accession à l'indépendance en 1960, la Mauritanie est devenue une république islamique. La Constitution de 1985 faisait de l'islam la religion d'État et de la Charia la loi du pays. Les Mauritaniens sont tous officiellement musulmans sunnites de rite malékite, mais en réalité le pays compte 99 % de musulmans. Bien qu'il existe quelques petites communautés chrétiennes, aucun organisme religieux autre que musulman n'est reconnu.

Si la quasi-totalité des Mauritaniens est musulmane, ceux-ci ne sont pas tous arabes ni arabophones. De fait, les ethnies négro-africaines, les Toucouleurs, les Sarakolés, les Foulons, les Bambaras, les Peuls, les Wolofs et les Soninkés sont islamisés, mais ne se sont jamais arabisés; ils ont conservé leurs langues ancestrales.

3 Données historiques

À partir du VIIe siècle, l'invasion arabo-musulmane provoqua une onde de choc qui allait marquer profondément la région. Son expansion s'appuyait sur le commerce transsaharien et l'islamisation des populations locales. Sous l'influence des Arabes, les Berbères se convertirent à l'islam sunnite, puis les populations noires animistes les suivirent. À partir de cette époque, le terme «Maure» devint synonyme de «musulman», qu'il soit d'origine berbère, arabe ou même ibérique.

Les Français pénétrèrent dans le pays qu'ils conquirent militairement en 1858 et l'administrèrent à partir de Saint-Louis (aujourd'hui au Sénégal). Ce fut d'abord la colonisation du Sud négro-africain qui s'est perpétuée jusqu'en 1891, suivie de la colonisation du Nord arabo-berbère de 1902 à 1919. Le raccordement administratif de ces deux territoires distincts donna naissance à la colonie française de la Mauritanie en 1920, laquelle fut rattachée à l'Afrique-Occidentale française et administrée depuis Saint-Louis-du-Sénégal, conjointement avec le Sénégal.

La colonisation devenait dès lors une conversion des peuples à la civilisation. Dans l'enseignement cela signifiait l'implantation dans les pays d'outre-mer de l'école française avec ses programmes, sa législation, son personnel, sa langue.

La Mauritanie reste du point de vue scolaire dans une situation tout à fait particulière. Il ne peut être question de la comparer aux autres colonies du groupe. Les nécessités de la pénétration et de la pacification, la difficulté des communications, la pénurie des ressources, la résistance musulmane à l'influence par l'éducation française ont longtemps retardé ou ralenti les progrès de l'enseignement.

Toutefois, il ne saurait être question de favoriser le développement des écoles coraniques en Mauritanie et l'influence politique de la classe maraboutique. Ils pourraient profiter de cette protection officieuse pour s'efforcer à notre insu de satisfaire leurs ambitions personnelles. Il est indéniable que nous devons nous efforcer non d'accroître l'importance des marabouts, mais de répandre la langue et les idées françaises parmi nos ressortissants.

La Mauritanie fut la dernière des républiques de la Communauté française à devenir indépendante, le 28 novembre 1960, malgré l'opposition du Maroc et de la Ligue arabe unie, qui prétendirent que le pays faisait «partie intégrante du Maroc» et refusèrent de reconnaître l'existence du nouvel État. Il faudra attendre en 1970 avec la signature d'un traité à Casablanca pour mettre un terme aux revendications marocaines.

2) se proposer comme un pays

exclusivement arabe puisque le pouvoir était confié à l'ethnie maure.

Constitution de 1959

[abrogée]

Article 3

La langue nationale de la Mauritanie est l'arabe. La langue officielle est le français.

Constitution de 1968

[abrogée]

Article 1er

Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 61.095 du 20 mai 1961, portant Constitution de la République islamique de Mauritanie, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

| Article 2

L'Institut des langues nationales a pour mission d'organiser, de coordonner et de promouvoir l'ensemble des recherches appliquées dans le domaine de toutes les langues nationales. Dans ce cadre, il est chargé, dans une première phase, de préparer l'introduction dans l'enseignement des langues PULAAR, SONINKÉ et WOLOF, d'assurer la formation du personnel et l'élaboration du matériel pédagogique, d'étudier les incidences pratiques et financières de cette introduction et les problèmes posés par l'utilisation de ces langues dans les différentes fonctions linguistiques (langues de l'enseignement, langues de l'information et des moyens de communication, langues de l'économie et du travail, etc.). |

L’Institut des langues nationales (ILN) fut créé afin d'élaborer une expérimentation des langues nationales pour une durée de six ans avant de mettre en œuvre cette mesure, le temps d'arrêter l’alphabet de ces langues à tradition orale. Cette officialisation de la part du Comité militaire de salut national ne concernait que le système d'éducation sur la base d'un enseignement de toutes les langues nationales. Quoi qu'il en soit, l'officialisation tomba vite dans l'oubli. Dès le départ, l'ILN connut des problèmes au point de vue financier et matériel, ainsi que sur le plan des ressources humaines. D'ailleurs, l’institut sera aboli en 1999 et rattaché au Département des langues au sein de l’Université de Nouakchott, devenant le Département des langues nationales et de linguistique.

Le Comité militaire de salut national (CMSN) décréta en décembre 1980 l'arabe comme seule langue officielle du pays. Toutefois, pour éviter des réactions trop violentes de la part des minorités négro-mauritaniennes, le Comité reconnut par des «mesures transitoires» aux trois principales langues négro-mauritaniennes le statut de «langues nationales» et au français celui de «langue étrangère privilégiée», ce qui signifiait en principe une forme de bilinguisme, de sorte que, si des parents choisissaient pour leur enfant une première langue d'enseignement, l'autre devenait nécessairement une langue seconde obligatoire. Évidemment, l'hassanya, la variété d'arabe parlée par tous les Mauritaniens arabophones, ne fut jamais évoqué, puisqu'il était assimilé à l'arabe standard officiel.

Toujours en 1980, la Charte constitutionnelle du Comité militaire de salut national instituait un pouvoir collégial. Par la Chartre, le Comité militaire de salut national détenait le pouvoir législatif, déterminait la politique générale de la nation, orientait et contrôlait l'action du gouvernement. En 1981, le décret 81.072 /PG/MEN fixant les alphabets et la transcription des langues nationales prescrivit l'alphabet latin pour le poular, le soninké et le wolof. Le ministre de l’Éducation nationale à l’époque, Hasni Ould Didi, présentait ainsi en 1984 la nouvelle orientation politique du gouvernement devant la Commission nationale de la réforme de l’enseignement :

| Les langues nationales doivent prendre place dans le système éducatif et être utilisées comme véhicule du savoir sous toutes ses formes au fur et à mesure que cela deviendra possible, suivant les progrès qui seront réalisés dans leur développement. Mais il est indispensable que vous compreniez tous que cette décision n’est pas une mesure politicienne qui cache un calcul sordide et sans lendemain. Toutes nos langues nationales font partie de notre patrimoine culturel et sont le moyen de communication d’une partie de notre peuple. Nous ne pouvons retrouver notre identité nationale si une partie de notre culture est négligée. |

Ce statut officiel se voulait temporaire, car il fallait attendre aussi une reconnaissance législative qui n'est jamais venue. En fait, depuis le coup d’État de juillet 1978, la concentration de la plupart des pouvoirs économiques, politiques et militaires fut entre les mains de la majorité arabo-berbère (maure). L'armée mauritanienne devint une véritable fonction publique parallèle qui dirigeait le pays et qui avait réussi à écarter et à marginaliser la communauté noire de tous les centres de décision. Cette période militaire constitue parenthèse sombre pour l'histoire politique de la Mauritanie, car elle est caractérisée non seulement par une instabilité politique, mais par la cristallisation de la dictature militaire et les manipulations institutionnelles.

- La tentative d'enseignement des langues nationales

À la rentrée scolaire de 1982, une douzaine de classes expérimentales en poular, en soninké et en wolof furent mises en place pour l’enseignement fondamental à Nouakchott et dans la région du fleuve Sénégal où les populations négro-mauritaniennes étaient les plus nombreuses. Néanmoins, la politique d'arabisation se poursuivit dans l'enseignement fondamental qui s'ouvrit en deux filières: l'une en arabe, l'autre bilingue, sur le modèle de l'enseignement secondaire. Le français fut introduit dans les deux filières en deuxième année avec 20 heures de français pour l'option «arabe» et 55 heures d'arabe pour l'option «bilingue». En fait, les enfants maures furent systématiquement orientés vers la filière «arabe», alors que les enfants négro-mauritaniens avaient le choix.

Au cours de la même période, soit de 1982 à 1988, le poular, le soninké et le wolof furent enseignés comme langues secondes aux enfants de la filière arabe, avec 14 classes à Nouakchott, à Rosso et à Kaédi. Cette politique présentait l'avantage de calmer les revendications des Noirs qui étaient opposés à l'arabisation forcée. Quant au français, il conservait son rôle de langue de résistance chez les Noirs.

Par la suite, l'enseignement des langues nationales fut progressivement délaissé, l'État n'ayant pas les moyens de ses ambitions. En l'absence de volonté politique, cette expérience allait se terminer sans lendemain et l'officialisation des langues nationales est demeurée un vœu pieux. Dans les faits, l'enseignement des langues nationales ne dépassa jamais le stade de l’expérimentation; elles seront définitivement fermées à la fin de 2004. De toute façon, beaucoup de Négro-Mauritaniens ont fini par considérer que cet enseignement constituait un «ghetto» qui les privait du français.

- Un autre coup d'État

|

Le 12 décembre 1984, un nouveau coup d’État renversa Mohamed Khouna Ould Haidalla et porta Maaouiya Ould Taya au pouvoir. En 1986, des intellectuels noirs dénoncèrent, dans un document intitulé «Le manifeste du Négro-Mauritanien opprimé», le système politique raciste en Mauritanie. Ils furent aussitôt arrêtés et emprisonnés. Les autorités mauritaniennes procédèrent ainsi à l'épuration de l'administration et des entreprises publiques de leurs éléments noirs dans le but de «dénégrifier» le pays. Les Négro-Mauritaniens du Sud virent leurs villages détruits, leurs biens confisqués et ils furent massivement déportés vers le Sénégal et le Mali, ce qui s'apparente à une forme de génocide. D'ailleurs, dans un discours prononcé en 1989, le président Ould Taya admettait formellement que la Mauritanie était un «pays arabe». De fait, il œuvra beaucoup pour rattacher son pays au monde arabe et à le distancer de l’Afrique noire. |

En 1989, des revendications pour un meilleur équilibre en faveur des groupes négro-africains entraînèrent une forte tension avec le Sénégal : des dizaines de milliers d'éleveurs noirs furent expulsés vers le Sénégal, qui renvoya parallèlement dans leur pays quelque 100 000 Mauritaniens vivant au Sénégal. Pendant ce temps, les communautés maures et négro-africaines s'affrontèrent violemment et dégénérèrent en émeutes raciales.

À la suite d'incidents demeurés encore obscurs aujourd'hui, plusieurs centaines de cadres militaires négro-mauritaniens furent arrêtés, sinon torturés, et un grand nombre, exécutés. Ces événements qui se sont produits en 1989 et ceux qui ont suivi étaient pourtant prévisibles : ils sont la suite logique de la politique raciste appliquée en Mauritanie depuis l'indépendance et fondée sur l'appropriation par la communauté maure de tous les leviers du pouvoir. Les événements qui se sont déroulés en Mauritanie entre 1989 et 1992 présentent les caractéristiques d'un génocide, selon les termes retenus par les Nations unies. De novembre 1990 à février 1991, de 500 à 600 prisonniers politiques noirs furent exécutés ou torturés à mort par les forces gouvernementales. Les victimes faisaient partie des quelque 2500 Noirs arrêtés sans inculpation, détenus au secret et soumis à de violentes violences physiques. L'hostilité entre la Mauritanie et le Sénégal provoqua une éruption de violences ethniques et de meurtres qui conduisirent rapidement à l'expulsion de dizaines de milliers de noirs de Mauritanie, accompagnées d'exécutions extrajudiciaires généralisées, d'arrestations arbitraires, de torture, de viols et de confiscations de biens. À la fin de 1993, les Nations unies estimaient le nombre de réfugiés mauritaniens au Sénégal à environ 52 500 et au Mali à environ 13 000. Ces chiffres réels étaient probablement beaucoup plus élevés, car ce nombre ne reflétait que ceux qui se s'étaient officiellement enregistrés auprès des autorités locales et ne prenait pas en compte les milliers de personnes vivant chez des proches du côté sénégalais du fleuve.

L'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, le 9 décembre 1948, affirme :

| Article 2

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

|

Critiqué par la communauté internationale pour son non-respect des droits de l'homme, le gouvernement mauritanien fit promulguer une nouvelle constitution en 1991 et instaura officiellement le multipartisme. Le Parti républicain démocratique et social (PRDS), le parti de Maaouiya Ould Taya, gagna les premières élections multipartites en avril 1992 avec 67,02 % des voix. Taya fut réélu à la tête de l'État en 1997.

- La réforme scolaire de 1999

La question linguistique revint à l'ordre du jour lors du discours à la nation, le 28 novembre 1998, du président Maaouya Ould Taya. Celui-ci annonç

a une autre réforme (officiellement la cinquième) menée autour de deux grands principes : l'un concernait l'unité de la nation, l'autre l'ouverture au monde. Cette réforme tentait de remédier aux lacunes passées en unifiant le système d'éducation par la suppression d'une des deux filières existantes, soit l'arabe et la bilingue. Au printemps de 1999, conformément à la loi n° 99-012 du 26 avril 1999 relative à la réforme du système éducatif national, la réforme pouvait être résumée de la manière suivante concernant l'enseignement des langues :1) la mise en place d'une filière unique avec l'arabe et le français devenu «langue d’ouverture» pour l’enseignement des disciplines scientifiques;

2) le renforcement des langues étrangères avec l’anglais dès la première année du cycle secondaire;

3) la création d’un département des langues nationales au sein de l’université de Nouakchott pour la promotion du poular, du soninké et du wolof.

4) le français bénéficiait du statut de «langue d’enseignement», car toutes les matières scientifiques devaient être données en français au secondaire.

En décidant de mettre fin au système dualiste qui favorisait une situation de quasi-apartheid entre les élèves d'origine ethnique différente, le gouvernement prit le risque de supprimer la filière bilingue au profit de la filière arabe. La réforme prévoyait l'introduction du français dès la seconde année de l'enseignement fondamental (comme dans l’ancienne filière bilingue) et l'adoption progressive du français comme langue d’enseignement des matières scientifiques. Cette réforme se voulait probablement plus équilibrée et plus réaliste, mais les partisans de l'arabisation intégrale s'y opposèrent de même que les Négro-Mauritaniens dits extrémistes.

D'une part, les arabisants désapprouvaient la «francisation du système éducatif» et s'indignaient du «retour à l'oppression culturelle», d'autre part, les Négro-Mauritaniens considéraient que les «matières culturelles» (philosophie, langue; histoire, géographie, instruction civique, morale et religieuse, droit, etc.) les acculturaient par l'enseignement en arabe. Les Mauritaniens se retrouvaient donc avec un double échec. Il s'agissait, durant la colonisation, des efforts de l’administration française pour promouvoir le français, après l'indépendance de l’administration mauritanienne pour favoriser l’arabe.

En même temps, le gouvernement remplaçait l’Institut des langues nationales par un département chargé des langues nationales et de la linguistique (art. 12 de la loi n° 99-012 du 26 avril 1999), directement rattaché à la faculté des Sciences humaines.| Article 12

Dans le cadre de la poursuite de la promotion et du développement des langues nationales, poular, soninké et wolof, il est créé au sein de l’Université de Nouakchott, un Département des langues nationales. |

Les langues nationales furent ainsi reléguées au statut de «langues de laboratoire», n'étant enseignées et analysées qu'à l'université.

Toutefois, les politiques d'arabisation élaborées jusqu'alors en Mauritanie n'ont jamais tenu compte du pouvoir de résistance des minorités linguistiques d'origine négro-mauritanienne. C'est d'ailleurs la plus grande lacune de toutes les politiques d'arabisation tenues ailleurs dans le monde arabe, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie.

En août 2005, le Conseil militaire pour la justice et la démocratie, dirigé par Ely Ould Mohamed Vall, renversa le gouvernement de Taya pendant que le président se trouvait en déplacement en Arabie Saoudite. La Mauritanie vivait alors dans une situation de blocage maintenue ainsi par un président qui avait peur et qui se sentait menacé. Ely Ould Mohamed Vall, le directeur de la Sûreté nationale et l'un des hommes les plus riches du pays, forma un gouvernement de transition et engagea certaines réformes, avant de laisser la place à un gouvernement civil élu démocratiquement.

Sidi Ould Cheikh Abdallahi fut le seul président élu de façon démocratique dans l'histoire du pays.

Conformément à sa promesse électorale, son gouvernement décida d'organiser le retour des réfugiés négro-mauritaniens installés au Sénégal depuis le conflit sénégalo-mauritanien de 1989. Le processus fut fortement critiqué par les Forces de libération des Africains de Mauritanie (FLAM)

qui le jugèrent trop lent et peu généreux. Puis, lors d'un autre coup d'État

militaire en août 2008, le président de la République et le premier ministre

furent arrêtés et déposés.

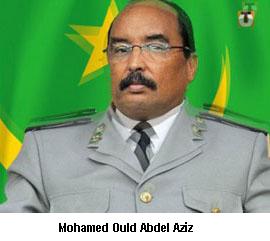

- Le recensement comme pratique discriminatoire Mais en quelques semaines, les représentants des communautés négro-mauritaniennes se

soulevèrent pour dénoncer certaines pratiques des agents de recensement, jugées humiliantes, arbitraires et discriminatoires. Non seulement la Commission nationale de recensement comptait 18 membres arabophones sur 19, mais la majorité des enquêteurs ne parlait que l'arabe, ce qui exacerba le sentiment d’exclusion des populations noires. Le but non avoué du gouvernement était de contrôler tous les leviers de l’État en justifiant que les Noirs mauritaniens y étaient moins présents

parce qu'ils ne représentaient qu'une faible minorité. Afin de mettre fin à la polémique, le président Ould Abdel Aziz finit par reculer en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un «recensement», mais «d'une réfection de l'état civil» et que «personne ne sera exclu».

Lors des élections du 11 mars 2007, un candidat à la présidence, Ahmed Ould Daddah, avait déclaré à la revue Jeune Afrique : Le 4 mars 2010, le premier ministre mauritanien, Moulaye Ould Mohamed Lagdhaf, animant une conférence de presse à Nouakchott, répondit ainsi à un journaliste qui se plaignait de n’avoir pas compris ses propos en arabe: «Que voulez-vous ? Nous sommes en Mauritanie. C’est un pays arabe.» Manifestement, le message ne passait

pas, car les politiques mauritaniens cédaient toujours aux velléités ethno-tribales qui

avaient le dessus sur tout projet d’édification d’un État moderne multiethnique.

- La perpétuation des régimes autoritaires

Depuis 2009, le président Aziz désignait plusieurs des membres de sa famille, de ses proches et de sa tribu dans les postes clés de l'État. Ould Aziz fut accusé d'avoir vidé les caisses de l'État et soupçonné d'être impliqué dans divers scandales, dont le bradage des terres agricoles, les affaires de blanchiment d'argent et la drogue au point d'être cité comme «le parrain de la drogue». Il fit tout pour qu'aucun changement pacifique et démocratique ne soit possible. Dans ces conditions, il exposa son pays à l’instabilité perpétuelle.

L'État unitaire mauritanien perpétua le monopole du pouvoir politique par les Maures blancs arabophones et l'exclusion des Négro-Mauritaniens, le pouvoir politique continuant de jouer la carte de l'arabisation

à outrance. Encore en 2010, la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Mme Cissé Mint Boide, déclarait que la langue arabe devait servir d’instrument d’échange et de travail au sein de l’administration mauritanienne. Elle ajoutait aussi: «Les langues nationales font obstacle à l’émergence de la langue arabe.»

Une telle déclaration pouvait être perçue comme de la véritable provocation! On peut comprendre pourquoi les ethnies négro-mauritaniennes ont toujours

été sous-repré

Le général Mohamed Ould Abdel Aziz, un autre homme aussi riche que Vall, prit le pouvoir avant d'être élu en 2009. Le général-président Aziz entreprit un recensement national dès sa prise du pouvoir en 2019. L'objectif était de mettre en œuvre un système biométrique d’identification des citoyens, sur la base de caractéristiques physiques comme les empreintes digitales. Le gouvernement souhaitait ainsi sécuriser les documents d'identification nationaux, tels les passeports et les cartes d’identité, afin de lutter contre la fraude. Le gouvernement voulait distinguer les «vrais Mauritaniens» des étrangers qui auraient usurpé la nationalité mauritanienne.

Les agents du gouvernement pouvaient, selon

leur bon vouloir, retirer sa nationalité à tout individu et en faire

un apatride dans son propre pays sans aucun recours possible. Ce recensement fut la goutte d’eau qui fit encore déborder le vase et dégénéra en affrontements violents. Dans

le pays, les Négro-Mauritaniens se voyaient considérés comme des «étrangers», alors que les Maures blancs

étaient perçus comme des «vrais Mauritaniens». C'est dans un climat

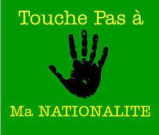

trouble qu'est né le mouvement «Touche pas à ma nationalité», qui

dénonçait un «État toujours raciste» et réclamait la fin des

opérations d’enrôlement.

La Mauritanie est arabe, africaine et islamique. Cela signifie que notre dimension africaine doit absolument être préservée et développée. L'identité arabe, elle, est plus évidente. Si nous réussissons la symbiose de ces trois éléments, la Mauritanie se portera bien.

- La réforme de l'éducation de 2022

Candidat soutenu par le président de la République sortant Mohamed Ould Abdel Aziz à l'élection présidentielle de juin 2019, Mohammed Ould Ghazouani fut élu dès le premier tour avec 52,01% des voix. Après son élection, le président mit l’unité nationale et le dialogue au premier plan en souhaitant «réaliser un consensus national autour des questions fondamentales auxquelles le pays est confronté, réaliser les réformes pour un véritable État de droit, conduisant à la normalisation de la vie politique».

En éducation, le président Ould Ghazouani mit en place un comité sur la réforme de l’éducation nationale, encore une autre réforme. Après une politique d’arabisation tous azimuts qui avait atteint ses limites, le président voulut donner un nouveau souffle qui devait passer par l’introduction des langues nationales à l’école. De fait, les chercheurs, les pédagogues et les psycho-éducateurs, les inspecteurs de l’enseignement, les sociologues et les politologues mauritaniens et africains étaient unanimes sur l’importance de la langue maternelle dans l’enseignement.

Cependant, en Mauritanie, toute réforme en éducation se heurte

traditionnellement à une forte résistance de fonctionnaires extrémistes panarabes bien implantés dans tous les rouages de l’État, notamment dans le domaine de l’enseignement où ils sont très actifs. Sans oublier que la fonction publique mauritanienne est réputée pour être relativement incompétente

en s'opposant à tout changement. De plus, les représentants négro-mauritaniens n'acceptent plus que leurs langues soient constamment déphasées par rapport à l'arabe. Ils estiment que l’école mauritanienne marche au ralenti et que cette situation provient des pratiques clientélistes favorisées par l’ex-président Ould Aziz qui aurait détérioré l’école publique en la

sacrifiant aux plus offrants.

|