République populaire démocratique de Corée

République populaire démocratique de Corée |

Corée du NordChoson-minjujuui-inmin-Konghwaguk

|

République populaire démocratique de Corée

République populaire démocratique de Corée |

Corée du NordChoson-minjujuui-inmin-Konghwaguk

|

|

Capitale: Pyongyang |

|

La Corée du Nord est appelée officiellement République populaire démocratique de Corée (en coréen: Chosun Minjujuui Iinmin Konghwaguk ou simplement Cho-Sun, c'est-à-dire «Matin calme»). Non seulement la RPDC est la forme longue pour désigner le pays, mais la forme courte «Corée du Nord» est interdite dans le pays et elle est considérée comme un «mauvais nom», car l'État revendique aussi tout le territoire de la Corée du Sud (république de Corée). Évidemment,

la Corée du Nord fait partie des États les plus autoritaires du monde et, comme

beaucoup d'entre eux, elle se réclame d'être «populaire» et «démocratique» dans

sa dénomination officielle. De là à s'appeler «République populaire autocratique de Corée»...

L'ancien nom de la Corée unifiée était Joseon (1392 à 1897), fondée par le général coréen Yi Seonggye.

La Corée du Nord est un pays d’Asie orientale situé au nord de la péninsule de Corée, bordé au nord par la Chine, au nord-est par la Russie, à l’est par la mer du Japon, au sud par la Corée du Sud et à l’ouest par la mer Jaune. La superficie du pays est de 120 538 km², soit 40 % de l'Italie, contre 99 268 km² pour la Corée du Sud. |

La capitale et ville principale de la Corée du Nord est Phyongyang (ou traditionnellement en lettres latines: Phyŏngyang). Principale métropole industrielle du pays, Pyongyang compte 3,3 millions d’habitants (estimation 2022) pour l'agglomération. Les autres grandes villes principales sont Tchongjin (265 000 habitants), centre industriel et port au nord-est du pays ; Wonsan (215 000 habitants), port de la mer du Japon au sud du pays, et Kaesung (140 000 habitants), à proximité de la frontière sud-coréenne.

Au plan administratif, la Corée du Nord comprend neuf provinces: Hamgyong-Nord, Hamgyong-Sud, Yangkang, Chagang, Pyongan-Nord, Pyongan-Sud, Kangwon, Hwanghae-Nord, Hwanghae-Sud et trois villes au statut particulier : Pyongyang, Kaesung et Nampho (voir la carte administrative).

En 2023, la population de la Corée du Nord était estimée à 25,1 millions d'habitants. Les provinces de Hamgyeongnamdo, Pyeonganbukto, Pyeongannamdo et Pyeongyang sont les plus populeuses avec plus de trois millions d'habitants chacune.

2.1 Les groupes ethniques

| Groupe ethnique | Population | Langue | Pourcentage | Filiation linguistique | Religion |

| Coréen | 25 582 000 | coréen | 99,2 % | famille coréenne | aucune |

| Chinois mandarin | 185 000 | mandarin | 0,7 % | famille sino-tibétaine | aucune |

| Russe | 5 300 | russe | 0,0 % | langue slave | christianisme orthodoxe |

| Francophones | 500 | français | 0,0 % | langue romane | christianisme catholique ou protestant |

| Japonais | 100 | japonais | 0,0 % | famille japonique | bouddhisme |

| Total | 25 772 900 | - | 100 % | - | - |

À l'exemple de la Corée du Sud, c'est l'un des pays les plus homogènes du monde aux plans ethnique et linguistique. En effet, selon les sources officielles, 99,2% (probablement 95 % dans les faits en comptant les handicapés) des habitants de la Corée du Nord sont des Coréens de souche; ils parlent le coréen, plutôt le coréen du Sud (ou sud-coréen).

Les minorités sont essentiellement des Chinois, ainsi qu'une communauté de Russes et une toute petite communauté japonaise. Les quelque 500 francophones sont majoritairement des Suisses plutôt que des Français parce que la France n'entretient pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Cette présence de la langue française semble surprenante, mais il faut se souvenir que le président actuel, Kim-Jong-un a a fait des études en Suisse de 1996 à 1998 à l'International School of Berne à Gümligen, dans le canton de Berne; il a donc été en contact avec le français, mais il ne maîtrise pas vraiment cette langue, même s'il l'a peut-être étudiée.

Bien que la Constitution soit censée garantir la liberté religieuse, les pratiques religieuses ne sont guère tolérées. De plus, il est très difficile de citer des statistiques, mais 68 % de la population serait «sans religion»; le reste pratiquerait des religions traditionnelles, dont le tchondogyo (ou religion de la Voie céleste), une synthèse coréenne (présente également dans le Sud) de confucianisme, de bouddhisme et de christianisme. Environ 4 % des Nord-Coréens seraient adeptes du bouddhisme, du catholicisme et du protestantisme. Il n'en demeure pas moins qu'en Corée du Nord les activités religieuses autonomes sont presque inexistantes.

2.2 La langue coréenne

En plus de la Corée du Sud (51,6 millions de locuteurs du coréen), la langue coréenne est parlée par environ deux millions de locuteurs en Chine, principalement dans les provinces bordant la Corée du Nord. On compte un demi-million de locuteurs du coréen au Japon et la Russie, et au moins 600 000 aux États-Unis. D'autres communautés vivent à Singapour, en Thaïlande, à l'île de Guam et au Paraguay. Le nombre total des locuteurs de cette langue serait de 81 millions de locuteurs.

La langue coréenne est une langue isolée, elle constitue une famille à elle seule, la famille coréenne. Il existe plusieurs variétés dialectales, notamment celui de Séoul (le

phyojunmal ou kangwondo) devenu langue officielle en Corée du Sud et celui de Pyongyang (le munhwaeo ou phyongandoeo) devenu langue officielle en Corée du Nord. On distingue aussi le tchungtcheongdo (tchungtcheongdo du Nord et tchungtcheongdo du Sud), le kyongsangdo (kyongsangdo du Nord et kyongsangdo du Sud), le chollado (chollado du Nord et chollado du Sud) et le dialecte de l'île Cheju (le cheju). Les différences entre ces variétés sont relativement minimes, mais néanmoins importantes entre les variétés du Nord et celles du Sud, notamment entre le phyojunmal (Sud) et le munhwaeo (Nord).2.3 L'alphabet coréen

La langue coréenne s'écrit avec l'alphabet coréen, appelé Hangul. Il fut créé au XVe siècle par un groupe de savants sous le règne du roi Saejong le Grand (de 1418-1450), le quatrième monarque de la dynastie Chosun (1392-1910). Auparavant, le coréen s'écrivait au moyen de caractères chinois. L'alphabet coréen utilisé aujourd'hui est considéré comme l'un des systèmes d'écriture les plus rationnels dans le monde. Il est basé sur une observation et une analyse minutieuse de la langue coréenne. Il compte 19 consonnes et 21 voyelles.

Alphabet Hangul (voyelles)

Alphabet Hangul (consonnes)

Le coréen possède une phonétique assez complexe. Il connaît des consonnes simples (k, t, p, ch, s, n, m, l, h), aspirées (kh, th, ph, tch) et redoublées (pp, kk, ss) et un grand nombre de voyelles, dont 10 orales et 11 diphtongues. En coréen, l'opposition sourde/sonore n'est pas pertinente. Voici un exemple d'écriture coréenne (à l'horizontale de gauche à droite). Il s'agit de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme:

![]()

Traduction:

| 1) Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

2) Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. |

En principe, la langue écrite entre le Nord et le Sud est identique. Mais en Corée du Nord on n'utilise plus que l'alphabet Hangul, alors qu'en Corée du Sud les gens instruits et certains journaux ont encore recours simultanément aux idéogrammes chinois. L'écriture coréenne est appelée Hangul en Corée du Sud, mais Chosungul (en référence à la dynastie Choson) en Corée du Nord. Contrairement à la Corée du Sud, l'emploi des idéogrammes a totalement disparu en Corée du Nord en raison du rejet par le gouvernement de toute référence au passé.

Entre le Nord et le Sud, la façon de prononcer les mots d'origine chinoise est devenue relativement importante (rapportés par Kin Ha-Su):

|

Signification française |

Coréen du Nord |

Coréen du Sud |

| «repentir» | kaejun | kaejôn |

| «balivernes» | kaktam | kaektam |

| «déformation» | oegok | waegok |

| «erreur» | oyu | oryu |

| «instigation» | sach'ok | saju |

Il faut souligner aussi que la division idéologique entre les régimes politiques a entraîné des termes différents et des politiques linguistiques différentes, tant au nord qu'au sud. C'est d'ailleurs surtout dans le vocabulaire que résident les plus grandes différences entre le nord-coréen et le sud-coréen. La «purification» linguistique ne s'est pas faite à partir des mêmes sources: les mots sont plus souvent d'origine dialectale dans le Sud que dans le Nord. En voici quelques exemples (rapportés par Kin Ha-Su):

|

Signification française |

Coréen du Nord |

Coréen du Sud |

| «toilettes» | wisaegshil | hwajangshil |

| «observatoire» | kisangsumunguk | kwansangdae |

| «monologue» | honjamal | tokpaek |

| «rechercher» (informatique) | chajabogi | saegin |

| «impartialité» | kkyôullim | kongmyôn |

Il existe aussi des injures propres à la société nord-coréenne telles que «salauds d'impérialistes japonais», «chacals d'impérialistes américains», etc. La langue coréenne en Corée du Nord est restée à peu près la même depuis les années 1960, contrairement à celle de la Corée du Sud, qui a continué à évoluer.

2.4 Les différences linguistiques Nord-Sud

Comme il est arrivé souvent au cours de l'histoire, la division politique (depuis 1948) entre le Nord et le Sud a favorisé la différenciation de la langue nationale des deux Corée. Dans le Sud, la politique linguistique adoptée n'a entraîné que de faibles restrictions dans le vocabulaire emprunté; l'usage des mots chinois et anglais est relativement important en sud-coréen, mais dans le Nord la politique linguistique fut très volontariste, ce qui eut pour effet d'«épurer» la langue et d'imposer une norme dite de «langue cultivée», qui privilégie les mots d'origine coréenne autochtone plutôt que les mots sino-coréens ou anglais. En Corée du Nord, la langue sud-coréenne est perçue comme une langue corrompue, impure et désignée comme «fantoche» parce qu'elle serait contaminée par le «capitalisme pourri».

Il existe donc un certain nombre de différences dans le vocabulaire coréen entre le Nord et le Sud, car le lexique est influencé par la politique et des contacts extérieurs différents. Par exemple, l'apport du russe prime dans le Nord, contre l'anglais dans le Sud. Étant donné que les Nord-Coréens n'ont pratiquement pas de contact avec les Sud-Coréens, il peut arriver que les uns et les autres éprouvent certaines difficultés mineures à se comprendre lorsqu'ils réussissent à communiquer (illégalement) entre eux. Il ne faut pas oublier qu'en Corée du Nord parler «comme un Sud-Coréen» est un crime grave passible d'emprisonnement, de travaux forcés ou de la peine de mort.

2.5 Le statut familial du "sungbun"

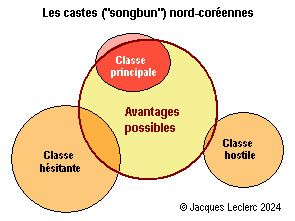

Le "songbun" (en coréen: Chosŏn'gŭl), signifiant «composant» ou «catégorie», est un système d'attribution d'un statut employé pour classer les citoyens nord-coréens en trois groupes principaux: principale, hésitante et hostile, en plus d'une cinquantaine de sous-castes. L'Université Dongseo de Busan, en Corée du Sud, résume ainsi la répartition des "songbun" qu'on pourrait appeler en français «castes»:

la classe principale ("haeksim" 28%): 12 catégories comprenant des fonctionnaires, des enseignants, des paysans, des membres de l’Armée populaire coréenne et du Parti des travailleurs de Corée, des employés de bureau, des survivants révolutionnaires, des patriotes fervents, des familles des morts de la guerre; c'est la classe «privilégiée» associée à l'aristocratie;-

-

la classe hésitante ("dongyo" 45%): 18 catégories comprenant les petits et moyens commerçants, les artisans, les agriculteurs riches, les ouvriers, les propriétaires de petite et moyenne taille et les Coréens installés au Japon; c'est la classe des citoyens «ordinaires»;-

la classe hostile ("choktae" 27%): 21 catégories dont les bouddhistes, les catholiques, les protestants, les philosophes, les capitalistes, les anciens grands propriétaires terriens, les réactionnaires, les factions pro-japonaises, les transfuges, les personnes arrêtées et leurs familles, les ex-prisonniers et leurs familles, les responsables de l’espionnage, les contre-révolutionnaires, les membres de la famille de ceux qui ont été exécutés, etc.; ce sont les «indésirables».En somme, ceux qui sont classés dans la classe principale reçoivent de nombreux avantages à l'exemple des anciens «aristocrates» européens. Les citoyens qui font partie de la classe hésitante (anciennement les «roturiers» en Occident) sont limités dans leur capacité à progresser dans leur carrière ou au travail. Enfin, ceux qui sont classés parmi les «hostiles» sont soumis à un traitement discriminatoire, quels que soient leurs aptitudes ou leurs actes. Par exemple, ils sont non seulement empêchés de faire des études supérieures, mais ils peuvent également être déplacés de force dans des régions minières ou éloignées, sans qu'on leur demande leur avis. Les observateurs en Corée du Sud estiment que la «classe privilégiée» représenterait 27% de la population; les citoyens «ordinaires» représenteraient 45%, alors que les «indésirables» compteraient pour 27%, soit aujourd'hui les plus pauvres.

Il faut retenir que ce système de classe est héréditaire, de sorte qu'un mauvais "songbun» familial est considéré comme du «sang contaminé» et que, selon la loi en vigueur, ce stigmate dure trois générations. Cependant, les Nord-Coréens ne sont pas informés de leur «classification» dans une caste, de sorte que les enfants peuvent grandir sans connaître leur statut familial, car il n'est pas officiellement publié ni défini avec précision. Quant au gouvernement nord-coréen, il proclame que tous les citoyens sont égaux et nie toute discrimination fondée sur l'origine familiale.

|

En général, le "songbun" ou caste se transmet de père en fils ou de père en fille, pas par la mère. S'il est difficile pour un citoyen de changer un «mauvais songbun» pour améliorer sa situation (passer à la classe précédente), il peut par contre être déclassé pour diverses raisons : le manque d'enthousiasme politique, le fait d'être reconnu coupable d'un délit, voir condamner un membre de sa famille, épouser quelqu'un d'une caste inférieure, s'opposer aux directives du Parti ou de l'État, etc.

La figure ci-contre illustre les avantages possibles pour les trois classes. C'est évidemment les membres de la classe principale bénéficient de tous les avantage de leur caste, tandis que ceux de la classe hésitante et de la classe hostile risquent de de demeurer des citoyens de «deuxième classe» toute leur vie, ainsi que leurs descendants. |

Un exemple marquant de "songbun" concerne la mère de Kim Jong-un, Ko Yong-hui (épouse de Kim Jong-il). Étant donné que cette femme est née à Osaka au Japon, elle devrait faire partie de la classe «hostile» des «indésirables» en raison de son «héritage» nippo-coréen. De plus, son père travaillait dans une usine de couture pour l'armée impériale japonaise, ce qui rendrait Ko doublement indésirable. C'est pourquoi la véritable identité de cette femme (décédée en 2004) n'a jamais été rendue publique en Corée du Nord. Elle est officiellement désignée à titre posthume comme la «Mère respectée» du Grand Kim Jong-un. Néanmoins, parce que le "songbun" est transmis par le père, l'actuel dirigeant n'aurait pu être inquiété, car il était aussi protégé par un secret d'État.

La plus grande partie de l'histoire de la Corée du Nord est la même que celle de la Corée du Sud. En raison de cette histoire commune jusqu'à la partition des deux Corée en 1948, il a semblé préférable d'en faire une seule page: il suffit de cliquer ICI pour prendre connaissance de l'Histoire de la Corée, des origines jusqu'en 1948.

3.1 La guerre de Corée

La Corée du Nord ne reconnut la Corée du Sud que comme une «province perdue» qu'elle tenta de réunifier par la force. En effet, le 25 juin 1950, les forces nord-coréennes, sans avoir été provoquées, franchirent le 38e parallèle et attaquèrent le Sud, ce qui déclencha la guerre de Corée, qui devait durer trois ans. Plus de 1,4 million de Coréens perdirent la vie au cours du conflit.

La guerre causa d’énormes dégâts en Corée du Nord: on estime que 80 % du potentiel économique du pays aurait été détruit. Le parti fondé en 1946 par Kim il-Sung, le Parti populaire du travail de Corée (le PPTC, qui deviendra plus tard le Parti des travailleurs de Corée), fut défini avec comme mots d’ordre la réunification, la collectivisation des terres et la nationalisation des industries. Dans les faits, la collectivisation fut achevée en 1958, alors que le PPTC put lancer de nombreux plans quinquennaux et contrôler la vie économique du pays. La politique des plans de développement permit la reconstruction d’un secteur industriel important, mais au prix d'une discipline «spartiate» de la part du PPTC et d'un encadrement rigoureux de toute la société nord-coréenne.

Le pouvoir souvent contesté de Kim il-Sung, maréchal puis premier ministre, réussit à se maintenir en écartant les rivaux dangereux et en plaçant des membres de sa famille aux postes clés. Depuis sa fondation en 1945, la Coré du Nord a oscillé entre ses puissants voisins: d'une part, la Chine, d'autre part, l’Union soviétique, puis la Russie. Toutefois, elle a toujours farouchement cherché à conserver son indépendance.

3.2 La coréennisation

Après la séparation de la Corée du Nord et de la Corée du Sud en 1945, la Corée du Nord s’est imposée en adoptant l’idéologie du Juche (en coréen: jucheseong), celle-ci étant une application des principes marxistes-léninistes aux situations nationales revendiquée par Kim Il-sung. Les trois principes fondamentaux de l’idéologie du Juche sont les suivants:

- le Chaju : l'indépendance intérieure et extérieure;

- le Charip : l'indépendance économique;

- le Chawi : l'indépendance militaire.

Le mot "jucheseong" signifie à la fois «autonomie», «indépendance» et «initiative». La doctrine du Juche est inscrite dans la constitution de la Corée du Nord depuis 1972. Cette idéologie autarcique a conduit à une propagande anti-sud-coréenne et anti-américaine, en renforçant son hostilité contre le capitalisme et la culture occidentale et, par conséquent, perdant le contact avec les pays anglophones.

Dans le domaine de la langue, le pouvoir nord-coréen a entrepris une campagne de purification tout en calquant son système d'éducation sur celui de l'Union soviétique. Le système d'éducation, s'étalant sur onze ans, incluait une année d'éducation préscolaire et dix ans d'écoles primaire et secondaire. Le problème de l'analphabétisme paraissait tout à fait sérieux pour le jeune pays socialiste qu'était la Corée du Nord. En 1945, seulement 35 % d'enfants d'âge scolaire fréquentaient les écoles coréennes. Selon le gouvernement de l'époque, le quart des Nord-Coréens pouvait être considéré comme illettré.

C'est pourquoi le gouvernement a élaboré sa politique de «purification totale» à l'égard des caractères chinois, dont l'objectif avoué était l'«éradication de l'analphabétisme». Or, l'extermination de l'analphabétisme passait par la suppression des caractères chinois, car il était beaucoup plus facile de faire apprendre l'alphabet Hangul dont la caractéristique était d'être phonétique, contrairement aux idéogrammes chinois. L'élimination des caractères chinois correspondait à l'idéologie communiste, puisque l'orthographe chinoise était perçue comme «la propriété de quelques privilégiés».

On peut aussi affirmer que ce combat linguistique visait un but politique: celui de permettre au gouvernement d'étendre son pouvoir sur les citoyens. En 1947, les journaux ont commencé à publier sans avoir recours aux caractères chinois et en 1949 Kim Il-sung interdit l'usage des idéogrammes chinois, sauf pour des exceptions temporaires concernant les noms propres, la terminologie scientifique ou littéraire, exceptions qu'il fallait employer entre parenthèses.

C'est ainsi que la «mer du Japon» fut changée par «mer de l'Est». Pourtant, la dénomination mer du Japon existe depuis 1602; dans certaines cartes rarissimes datées de 1720, on trouve parfois «mer Orientale» et en 1749 «mer de Corée», mais pour 97 % des cartes du monde il s'agit bel et bien de la «mer du Japon», sauf en Corée du Nord et en Corée du Sud qui, pour des raisons politiques, préfère encore «mer de l'Est». Néanmoins, c'est la dénomination mer du Japon qui est internationalement acceptée.

- La politique d'isolationnisme

Afin d'empêcher l'infiltration d'«influences étrangères» en Corée du Nord, le régime stalinien pratiqua une politique d'isolationnisme (dite chutchae ou choutché: «la voie coréenne»). Cette idéologie consiste à affirmer la maîtrise de soi-même et l'indépendance par rapport aux influences extérieures; elle exalte un socialisme «à la coréenne», le «Grand Dirigeant» étant celui qui exprime le mieux cette «coréanité». Le chutchae correspond à une conception organique du pouvoir, tout individu s'apparentant à la cellule d'un grand corps dont le «Grand Dirigeant» est le «cerveau», alors que le Parti et les organismes de l'État en sont les «muscles».

Ces principes idéologiques doivent être appliqués à la lettre, car la répression qui suit est impitoyable: tortures, exécutions publiques et incarcération des «ennemis» du peuple dans les quelque 200 camps du pays (200 000 prisonniers politiques ou 1 % de la population).

- La révolution linguistique

Le chutchae a son pendant linguistique. La variété coréenne en usage à Pyongyang, le munhwaeo (ou phyongandoeo), devint la langue officielle — la «langue des ouvriers et des paysans» — de la République démocratique populaire de Corée, en lieu et place de la variété standard de Séoul, le phyojunmal. Ce fut la «révolution linguistique» de la Corée du Nord, qui se poursuivit au moins jusqu'en 1963.

De nouvelles règles orthographiques furent édictées par l'Institut de recherches sur la langue, nouvellement fondé. Il en résultat un système légèrement différent (ordre et nom des lettres, orthographe de certains mots, etc.) par rapport au Sud, qui avait préservé encore un système vieux de 1933. Tous les ouvrages de littérature, les manuels scolaires et les documents administratifs du gouvernement furent progressivement publiés en alphabet Hangul. Les Coréens du Nord qui s'opposèrent à la politique linguistique du gouvernement furent dénoncés et accusés publiquement comme «des restes de la classe d'exploiteurs renversés» et des «sectaires soumis à l'influence du flunkeyisme, du doctrinisme et du réactionnisme».

La langue devint une affaire d'État, car elle correspondait à une affirmation d'identité collective. En 1964 débuta une nouvelle politique linguistique dite maldadumgi undong (en anglais: «language regulation movement» ou en français «mouvement pour la normalisation linguistique»). Deux éléments furent privilégiés: les caractères chinois et le vocabulaire coréen. Les fondements de la politique linguistique de la Corée du Nord furent exposés par le futur président du pays, Kim Il-sung, lors d'un discours (14 mai 1966) intitulé «Pour donner vie correctement aux caractéristiques nationales de la langue coréenne»:

| Pour développer notre langue, il faut préparer convenablement le terrain. Pyongyang est la capitale et le berceau de la révolution, le lieu où siège l'état-major de notre révolution. Nous devons conserver et développer les caractéristiques nationales de notre langue, principalement à Pyongyang, et en prenant pour modèle la langue de cette ville. De ce point de vue, le terme ''langue standard'' doit être remplacé par un autre. Il faut l'abandonner parce que ce mot risque de lisser croire, à tort, que la langue de Séoul nous sert de modèle. Il convient de changer l'appellation de la langue que nous avons développée à Pyongyang en édifiant le socialisme. Le terme ''langue cultivée'' laisse sans doute à désirer, mais il est bien meilleur que le précédent. |

De cette façon, la République populaire démocratique de Corée proclamait sa légitimité dans la politique linguistique et son indépendance par rapport à la Corée du Sud qui verra dans la «langue cultivée» (ou «langue culturelle») du Nord une «langue standard de type dialectal» créée artificiellement par Kim Il-sung. Évidemment, les dirigeants de la Corée du Nord ne considéraient pas la «langue cultivée» comme le résultat d'une intervention autoritaire ou un instrument de propagande, mais comme le résultat historique d'une société qui se développait normalement. En ce sens, la «langue culturelle» fut perçue comme une langue du peuple, laquelle représente la perception des Coréens du Nord sur leur histoire et leur culture. Ces fondements seront exposés plus explicitement en 1983, notamment par le linguiste patriote Ch'oc Chông-hu dans un ouvrage sur la linguistique coréenne (Chosôn-ôhak kaeron):

| La période révolutionnaire armée contre les Japonais menée sous la direction du camarade Kim Il-sung, grand leader, occupe une place importante dans l'histoire du développement de la langue nationale de la Corée du Nord.

Cette période est celle où s'est ouverte une nouvelle voie de développement pour notre langue et notre écriture après la tentative d'annihilation de la langue coréenne par l'Empire japonais. C'est l'époque où se sont formées les racines historiques de la langue culturelle qui est la forme la plus parfaite de la langue de notre peuple. |

L'histoire du peuple coréen du Nord trouve ses racines dans la lutte révolutionnaire menée contre le Japon lors de la colonisation afin de se libérer de l'impérialisme et de la politique d'extermination du coréen menée par les Japonais.

Cette conception des fondements historiques de la société coréenne soulève un certain malaise dans la mesure où elle évacue complètement le droit à la légitimité de la part des Coréens du Sud pour la même langue. À défaut de disposer à l'époque d'organismes linguistiques régulateurs en matière de langue, Ch'oc Chông-h affirme que ce sont les membres de l'Armée populaire révolutionnaire qui ont trouvé la solution:

| En particulier, les membres de l'Armée populaire révolutionnaire faisaient tous leurs efforts pour utiliser les mots enfouis dans la conscience de notre peuple. Ils luttaient pour employer les mots et les tournures étroitement liés à la vie quotidienne du peuple dans les régions d'où ils venaient. [...] Qui plus est, les patriotes et les membres de l'Armée populaire révolutionnaire allèrent chercher des noms propres de leur région d'origine pour renommer les noms des villes. [...] Notre fonds lexical s'est enrichi à l'époque de la lutte révolutionnaire anti-japonaise par la création d'innombrables termes d'économie et de politique exigés par la mise en pratique de la révolution. |

Ainsi, les soldats se seraient transformés en lexicographes! On peut douter que ce soit aussi des soldats qui aient mené à bien la politique de «purification linguistique» qui s'ensuivit. L'objectif principal de cette politique visait à supprimer les emprunts lexicaux étrangers, dont les mots japonais et chinois.

Dans les années 1950, le gouvernement nord-coréen considérait l'anglais comme «la langue de l'ennemi» et l'interdisait presque entièrement. Le russe servait comme principale langue étrangère en raison des liens économiques étendus du régime communiste avec l'Union soviétique.

3.3 Le pouvoir absolu du «Grand Dirigeant» (Kim Il-sung)

| Dans les affaires extérieures, le gouvernement nord-coréen choisit de ne pas prendre parti dans les conflits opposant les différents États communistes, en ne soutenant ni la Chine ni l’URSS. Il privilégia néanmoins la soviétisation de son économie par la croissance de l’industrie lourde et, en raison de la guerre, des industries militaires, ce qui entraîna une réduction des biens de consommation et du niveau de vie des Nord-Coréens. Au fil des années, le régime de Kim Il-sung devint de plus en plus autoritaire, ce qui eut pour effet de renforcer indirectement le régime politique de la Corée du Sud qui, lui aussi, adoptait des mesures autoritaires. À la fin des années 1960, la guerre du Vietnam et l’essor des mouvements révolutionnaires en Asie réactivèrent les conflits entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et les États-Unis. En 1972, le maréchal premier ministre, Kim Il-sung, devint président de la République. Le 4 juillet 1972, une déclaration commune de la Corée du Nord et de la Corée du Sud proclama que les deux pays continueront de dialoguer pour faire «avancer la réunification de la péninsule», mais les rencontres ne donnèrent aucun résultat, chacune des parties demeurant sur ses positions. |

- La poursuite de la purification linguistique

En matière de langue, la «purification linguistique» se poursuivit : beaucoup trop de mots avaient été empruntés au japonais durant l'occupation nippone. De nombreux mots japonais et chinois furent remplacés par des vocables «purs coréens». Lors d'un discours donné à l'occasion de la Conférence des linguistes nord-coréens, Kim Il-sung livra l'essentiel de la politique de purification linguistique:

- si l'emprunt est perçu comme coréen, il n'est pas nécessaire de le remplacer par un mot nouveau;

- si un mot chinois a un synonyme coréen, le remplacement est recommandé;

- si un mot chinois et son synonyme coréen ont des différences de sens, le remplacement doit être évité;

- si un mot chinois (ou d'une autre langue) n'est pas facilement compréhensible et n'a aucun équivalent coréen, un nouveau mot doit être inventé;

- tout mot indésirable doit être remplacé par un équivalent coréen.

La purification de mots sino-coréens dans la langue coréenne fut beaucoup plus couronnée de succès au nord qu'au sud parce que les gouvernements nord-coréens avaient été ultra-nationalistes et avaient exercé un contrôle beaucoup plus grand sur les questions linguistiques. Ainsi, contrairement à Corée du Sud, on précéda à un choix systématique parmi les dialectes régionaux afin de leur octroyer le statut de «langue culturelle». L'effort de purification au Nord connut un tel «succès» qu'il entraîna un changement radical du vocabulaire nord-coréen, et ce, pour une période relativement courte d'une quarantaine d'années. La suppression des mots sino-coréens occupa les linguistes nord-coréens qui puisèrent souvent dans les différents dialectes locaux pour trouver des équivalents et ressuscitèrent même des mots disparus de l'usage depuis des décennies, voire des siècles.

La tâche fut parfois difficile pour les homonymes sino-coréens. Cette création du nouveau vocabulaire fut entreprise par une organisation officielle du gouvernement nord-coréen appelée le Comité de décision sur la langue nationale, dont les travaux furent présentés en 1968 et en 1976. Ceux-ci donnèrent lieu à une nomenclature de quelque 50 000 nouveaux termes, lesquels furent officiellement approuvés. Cependant, les Nord-Coréens ne commencèrent à les employer que lorsqu'ils furent enseignés dans les écoles et diffusés dans les médias. Cela dit, ces actions volontaristes de la Corée du Nord eurent pour effet de rendre beaucoup de mots différents par rapport au coréen employé en Corée du Sud. Le premier dictionnaire de la langue coréenne fut publié en 1956 et le dictionnaire de la langue coréenne le fut en 1960.

Au sujet du monde d'écriture, le gouvernement avait, dès 1948, entrepris de modifier l'orthographe. La première approche fut de supprimer complètement les caractères chinois. Puis Kim Il-sung se laissa convaincre de la nécessité de communiquer avec la Corée du Sud (qui utilisait encore les idéogrammes) et qu'en cas de réunification la compréhension des caractères chinois paraissait nécessaire. En 1968, les écoles recommencèrent à enseigner un petit nombre de caractères — un jeu standard de 300 signes — en tant que «symboles orthographiques étrangers».

Pendant un temps, soit après 1967, Kim Il-sung mit l'accent sur la langue officielle qui devait être la «langue de Pyongyang» et, indépendamment de la réalité, il essaya de faire valoir que l'une des règles du gouvernement sud-coréen était d'employer beaucoup de mots étrangers pour faire paraître la Corée du Nord supérieure à sa voisine. En même temps, Kim Il-sung affirmait que la dactylographie n'était pas pratique et que des lettres, telles que l'alphabet latin, seraient nécessaires et que des travaux pour déchiffrer les lettres étaient indispensables après une éventuelle unification politique, mais ce genre de propos n'eut guère de succès auprès des autres dirigeants.

- La «langue culturelle de Pyongyang»

Le 14 mai 1966, dans un discours livré aux linguistes, Kim Il-sung livrait ainsi sa pensée «sur la préservation des caractéristiques nationales de la langue coréenne»:

| 우리 말을 발전시키기 위하여서는 터를 잘 닦아야 합니다. 우리는 우리 혁명의 참모부가 있고 정치, 경제, 문화, 군사의 모든 방면에 걸치는 우리 혁명의 전반적전략과 전술이 세워 지는 혁명의 수도이며 요람지인 평양을 중심지로 하고 평양말을 기준으로 하여 언어의 민족적특성을 보존하고 발전시켜 나가도록 하여야 하겠습니다. 그런데 《표준어》라는 말은 다른 말로 바꾸어야 하겠습니다. 《표준어》라고 하면 마치도 서울말을 표준하는것으로 그릇되게 리해될수 있으므로 그대로 쓸 필요가 없습니다. 사회주의를 건설하고 있는 우리가 혁명의 수도인 평양말을 기준으로 발전시킨 우리 말은 《표준어》라고 하는것보다 다른 이름으로 부르는것이 옳습니다. 《문화어》란 말도 그리 좋은것은 못되지만 그래도 그렇게 고쳐 쓰는것이 낫습니다. | Afin de développer notre langue, nous devons nous préparer sur de bonnes bases. Nous devons préserver et développer le caractère national de la langue sur la base de celle Pyongyang, la capitale et le berceau de la révolution, où se trouve l’état-major général de notre révolution et où sont établis la stratégie et la tactique globales de notre révolution dans tous les domaines de la politique, de l’économie, de la culture et de l’armée. Cependant, les mots «langue standard» doivent être remplacés par d'autres mots. Il n’est pas nécessaire d’employer «langue standard», car cela peut être interprété à tort comme la version standard de Séoul. Il est plus correct que nous, qui construisons le socialisme, appelions notre langue que nous avons développée sur la base de celle de Pyongyang, la capitale de la révolution, par un nom différent de celui de «langue standard». Les mots «langue culturelle» ne sont pas très bon, mais ils sont quand même préférables de les reformuler ainsi. |

L'appellation de «langue culturelle» revêt un fort caractère antagoniste à la «langue standard» de la Corée du Sud ou de Séoul, ce qui est confirmé dans les enseignements de Kim il-sung, communément reconnu comme le «leader éternel de la République» en Corée du Nord.

En 1977, dans ses Thèses sur l'éducation socialiste, le président Kim Il-sung décida que l'éducation politique et idéologique des jeunes devait être primordiale. Pour ce faire, l'éducation socialiste appropriée devait consister à éduquer les élèves comme des «révolutionnaires» équipés d'une perspective révolutionnaire du monde et de qualités idéologiques et morales propres au communisme. Le Juche constitua le thème central dans la politique en éducation. Mais la politique du Juche perdit de son élan puisque que la Corée du Nord continua de dépendre de l'aide massive de ses deux protecteurs communistes: l'URSS et la Chine.

3.4 Le pouvoir dynastique

Afin de préparer sa succession, Kim Il-sung nomma son fils Kim Jong-il à des postes importants au Bureau politique et au Comité central du parti lors du congrès du PPTC en 1980. En 1986, le maréchal-président le désigna officiellement comme son héritier politique. Le «Grand Dirigeant» écrivit un poème pour l'anniversaire de son fils, le «Cher Dirigeant» Kim Jongil, lui transmettant le pouvoir dynastique. Ce geste très coréen fut rédigé en... chinois. Pendant ce temps, de nombreux membres de la famille de Kim Il-sung occupèrent des postes importants, dont son épouse Kim Songae, qui était la présidente de la Ligue démocratique des femmes de Corée. Fermée depuis 1953, la frontière avec la Corée du Sud fut ouverte aux familles séparées.

En 1991, les deux Corée adhérèrent à l’Organisation des Nations unies, puis les deux pays signèrent des accords en matière d’armement nucléaire et de réconciliation. Mais la dislocation de l'URSS (1991) et la chute des régimes communistes contribuèrent à isoler le régime de Phyongyang au plan économique. Le 13 avril 1992, le titre de «Généralissime de la République» fut attribué au président nord-coréen.

- L'autre dictature sous Kim Jong-il

| La mort du «Grand Dirigeant» Kim Il-sung en juillet 1994, à la suite d'un infarctus, n’ébranla pas le régime. Son fils, «le dirigeant bien-aimé Kim Jong-il» devenu depuis le «Commandant suprême», lui succéda, même s’il dut attendre 1997 pour être nommé officiellement au poste de secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée. Cette transmission dynastique du pouvoir peut paraître étonnante dans un pays communiste, mais elle semble conforme à certaines traditions de la péninsule coréenne, où les conglomérats industriels du Sud sont transmis de père en fils et où les Églises elles-mêmes sont dominées par des dynasties familiales.

Malgré la famine généralisée et la catastrophe économique, le régime a cru bon de dépenser 200 millions de dollars pour le mausolée de Kim Il-sung, à Kumsusan. Embaumée par des spécialistes russes, la dépouille du dirigeant fondateur de la Corée du Nord pourrait servir à la science. |

En effet, des scientifiques nord-coréens menèrent, durant cinq ans, des recherches afin d'utiliser les gènes de Kim Il-sung pour élever en laboratoire ses organes et les faire revivre à l’intérieur de son corps, voire créer un embryon à introduire chez une mère porteuse. En 1998, Kim Il-sung fut nommé à titre posthume par l'Assemblée du peuple «Président éternel».

Kim Jong-il développa l'idéologie du Juche en rompant avec le marxisme-léninisme et en adaptant l'autonomie à sa façon. Il en fit un étrange mélange de plusieurs idées différentes en s'inspirant également du confucianisme, de l'impérialisme japonais du XXe siècle et du nationalisme coréen traditionnel. Son idée centrale était que la Corée du Nord devait rester un pays séparé du monde, dépendant uniquement de sa propre force et des conseils d'un leader quasi divin.

En 1974, un document important avait été publié pour la première fois: les Dix principes pour l’établissement d’un système idéologique unique (en anglais: "Ten Principles for the Establishment of a Monolithic Ideological System; en coréen: 당의 유일사상체계확립의 10대 원칙). Ces principes exigeaient une loyauté et une obéissance absolues aux idées de Kim Il-sung, ainsi que forcément à son successeur Kim Jong-il, puis Kim Jong-il. Réécrits et publiés par Kim Jong-il, ils sont plus longs et étendent encore davantage le culte de la personnalité autour du nouveau dirigeant. Ces dix principes, dont aucun ne porte sur la langue, ont fini par faire partie intégrante de la vie politique et quotidienne du peuple nord-coréen; ils durent être mis en pratique au moyen de séances quotidiennes d’autocritique, au travail, à l’école, etc., de sorte qu'ils se sont substitués à la Constitution pour devenir la loi suprême du pays. On peut lire la version de 2013 des Dix Principes en cliquant ici s.v.p.

Au cours des années 2000, le pays fut encore aux prises avec l'une des pires famines de son histoire en raison des inondations, des sécheresses successives, de l'abandon du pays par l'ex-Union soviétique et par le type d'administration pratiqué. Les autorités de Pyongyang avaient déjà été accusées de détourner l'aide alimentaire à leur profit. Abandonné par les Soviétiques et soumis aux pressions constantes des États-Unis, la Corée du Nord ne prospéra guère au cours de ces décennies. Sa population vécut dans une grande pauvreté, notamment en raison des sanctions imposées par les États-Unis et également à cause des ressources financières limitées du pays, dont 25 % étaient consacrées aux dépenses militaires. On peut se demander si ces dépenses, sans doute fort excessives, auraient été nécessaires si les Soviétiques et les Américains n'avaient pas imposé la partition en 1945.

- Le culte de la personnalité

Qualifié de «soleil du XXe siècle» et de «sauveur de l'humanité», le président Kim Jongiil, infaillible et omniscient, se mit à composer des opéras et des chansons, puis à prodiguer ses recommandations dans les usines et à diffuser l'idéologie du Juche (ou djoutché) tout en faisant du cinéma. À sa naissance, un arc-en-ciel aurait illuminé le ciel et les astres auraient prédit qu'il deviendrait un grand général appelé à régner sur le monde. Il bénéficierait d'une sorte de «mandat du ciel» hérité de son père, Kim il-Sung. Au même moment, la Corée du Nord comptait quelque 200 000 prisonniers politiques, soit un habitant sur 100.

Par conséquent, le régime de la Corée du Nord parut extrêmement vulnérable. La plupart des observateurs s'entendaient pour dire que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne s'écroule. Mais il devait durer... malgré la dictature de Kim Jong-il, surnommé le «Dirigeant bien-aimé». À l'exemple de son père, Kim Jong-il développa autour de sa personne un véritable culte de la personnalité au moyen de monuments somptueux, de défilés grandioses, de gigantesques portraits, etc. Selon ses biographes officiels, Kim Jongil aurait appris à marcher à l'âge de trois semaines; il aurait commencé à parler à l'âge de huit semaines; durant son éducation à l'Université Kim Il-sung, il aurait écrit au moins 1500 livres (rien de moins) et il serait aussi l'inventeur du hamburger.

- La pureté linguistique

À l'exemple de plusieurs autres peuples, les Nord-Coréens se sont laissés convaincre qu'ils constituaient un peuple supérieur. On enseigna aux enfants et aux jeunes que les premiers êtres humains étaient apparus sur Terre dans leur pays et qu'une partie des raisons pour lesquelles ils étaient supérieurs aux autres pays résidait dans le fait qu'ils avaient su préserver leur pureté, tandis que d'autres étaient devenus des Métis, par exemple en Corée du Sud. La politique linguistique axée sur la pureté du coréen s'inscrit dans cette mouvance idéologique.

On enseignait aussi que la langue coréenne du Nord était supérieure aux autres langues et que ses caractéristiques ethniques uniques s'étaient encore renforcées sous la direction avisée des Grands Dirigeants de l'Histoire fantastique de la Corée du Nord. Ainsi, le Grand Maréchal, Kim Il-sung, s'est débarrassé de «la domination coloniale barbare du Japon», qui avait pour objectif de détruire complètement la langue du peuple choisi. Si Kim Il-sung a rendu sa langue aux Nord-Coréens, son successeur, lui, a poursuivi son «œuvre messianique».

- Les langues étrangères

Avec la chute du communisme en Europe de l’Est en 1991, la Corée du Nord a aboli l’enseignement du russe comme première langue étrangère en septembre de la même année et, en 1995, a imposé établi l’anglais comme seule langue étrangère. À ce sujet, Kim Jong-il a perpétué l’enseignement du russe dans les écoles, une langue qu'il parlait lui-même et qui devint ainsi la première langue étrangère enseignée en Corée du Nord. Cependant, un changement eut lieu au début des années 2000, lorsque la Corée du Nord prit conscience de la tendance à la mondialisation et de l’importance de la langue anglaise. En 2002, les autorités nord-coréennes autorisèrent les premiers formateurs d’enseignants de langue maternelle anglaise à se rendre à Pyongyang et à intégrer graduellement l’enseignement de l’anglais dans les écoles.

À cette époque, l’objectif de l’enseignement de l’anglais était strictement limité aux intérêts des membres du gouvernement et de leurs familles. En d’autres termes, l’anglais était considéré comme un moyen de construction socialiste enseigné à des fins politiques, c'est-à-dire un outil de plus pour permettre au régime de renforcer son emprise sur le thème suivant: «Nous apprenons l’anglais pour notre révolution.» C'est l'élite qui a appris l'anglais offert selon le slogan suivant : «Vous devez connaître la langue de votre ennemi.» Mais les parents du peuple ont demandé que leurs enfants aussi puissent apprendre l'anglais.

- Un bilan mitigé

Le bilan de Kim Jong-il paraît décevant à plus d'un titre. La politique mise en pratique par les dirigeants avait réussi à priver le peuple de ses libertés individuelles en imposant un développement économique impossible, car toute extension de la liberté et l'ouverture aux marchés internationaux auraient eu comme conséquence de menacer les privilèges et le pouvoir de la classe dirigeante nord-coréenne. Par conséquent, ceux qui ont élaboré et décidé des politiques dans ce pays se sont révélés incapables de mettre en œuvre des politiques de développement économique.

Selon un rapport de Human Rights Watch de 2004, le gouvernement nord-coréen de Kim Jong-il était «l'un des gouvernements les plus répressifs au monde», comptant jusqu'à 200 000 prisonniers politiques, d'après des responsables américains et sud-coréens, sans liberté de presse ni de religion, sans opposition politique. Le gouvernement de Kim Jong-il fut accusé de «crimes contre l'humanité» et qualifié de dictateur par Amnistie internationale pour avoir laissé «des millions de Nord-Coréens embourbés dans la pauvreté» et pour avoir détenu des centaines de milliers de personnes dans des camps de prisonniers.

Selon des Nord-Coréens réfugiés en Corée du Sud, l'opinion publique dominante était que l'adhésion du peuple au culte de la personnalité de Kim Jong-il serait uniquement motivée par le respect de Kim Il-sung, mais surtout par crainte d'être arrêté et emprisonné pour ne pas lui avoir rendu hommage. Par contre, d'autres observateurs pensent plutôt que la plupart des Nord-Coréens croient sincèrement aux déclarations de leur gouvernement, même les plus invraisemblables. Kim Jong-il aurait réussi à tromper son peuple et l'aurait persuadé qu'il en était, lui, le sauveur en le protégeant contre la famine et contre les méchants sud-coréens et américains. En fait, le régime n'avait fait que perpétuer les privilèges d'une caste dirigeante dont l'intérêt premier était de conserver le pouvoir à tout prix.

3.5 La politique linguistique de Kim Jong-un

|

De façon générale, on a retenu de Kim Jong-il, décédé en décembre 2011, qu'il fut un président qui aura laissé son peuple crever de faim, tout en le bernant avec des mensonges.

Son plus jeune fils, Kim Jong-un, lui succéda à la tête de la Corée du Nord en cultivant lui aussi le culte de la personnalité. L’adoration que porte les habitants à Kim Jong-un et à sa famille font partie de l’identité nord-coréenne. Mais le culte de la personnalité doit être accompagné de la censure et de la terreur pour s'assurer de la docilité de la population afin de décourager toute forme de contestation. |

De cette façon, environ deux ou trois millions d'individus sur les 25 millions de la population peuvent vivre dans une certaine aisance, tandis que tous les autres demeurent très pauvres. Pour maintenir un tel système, il faut le contrôle et la terreur! Ainsi, Kim Jong-un doit continuer à en faire l'un des pays les plus fermés au monde et l'un des gouvernements les plus secrets et les plus intransigeants. L'idéologie d'État autarcique de la Corée du Nord a conduit à une propagande anti-occidentale, ce qui eut pour effet de renforcer son hostilité envers le capitalisme et la culture occidentale, surtout américaine, et de perdre par conséquent tout contact avec le monde extérieur, à l'exception de la Chine et de la Russie. Et de quelques autres pays sous des régimes autoritaires tels que l'Iran et la Syrie.

- L'enseignement d'un anglais purifié

|

Paradoxalement, bien souvent qualifiée de «royaume ermite», la Corée du Nord a connu des changements importants depuis la présidence de Kim Jong-un, notamment en matière d'éducation et en particulier dans l'enseignement de l'anglais plutôt que du russe. Cet enseignement en Corée du Nord a changé en même temps que les positions et les objectifs politiques de chaque régime au cours des périodes de succession intergénérationnelle de Kim Il-sung à Kim Jong-un, en passant par Kim Jong-il. Kim Jong-un s'est lancé dans une grande innovation scolaire en imposant une réforme du système d'éducation et en visant à rétablir l'enseignement obligatoire et gratuit qui avait commencé sous l'ère de Kim Il-sung. Parallèlement aux changements apportés au système scolaire, la Corée du Nord a annoncé son programme révisé en 2013, les changements les plus notables étant le renforcement de l'enseignement des sciences, de la technologie et de l'anglais. Cependant, rien en Corée du Nord n’est à l’abri de la politique, y compris de la langue anglaise. Par conséquent, les manuels d'anglais comprennent toujours des messages hyperboliquement flagorneurs sur le Grand Dirigeant, Kim Jong-un. Dans tous les manuels, les noms de Kim Il-sung, de Kim Jong-il et de Kim Jong-un sont écrits en plus gros et plus gras que les autres lettres, et dans une police différente, souvent en lettres rouges. |

Paradoxalement, comment concilier la volonté de se débarrasser de l’influence étrangère et de soutenir en même temps l'enseignement de la puissante langue anglaise capitaliste? Il suffit d'exercer un contrôle sur l'anglais, donc à la fois sur le contenu et sur la langue elle-même, afin de ne pas contaminer la pureté de la population nord-coréenne. Kim Jong-un et sa nomenklatura considèrent la langue, la nord-coréenne comme l'anglaise, comme un outil de révolution et d’éducation idéologique du grand public. À cet égard, la langue est employée comme une arme puissante pour mobiliser la nation ainsi qu'un moyen de renforcer la fierté nationale.

Dans ce pays, toute politique linguistique est adoptée et mise en pratique dans le but de renforcer, de propager et de défendre le régime en place. Par conséquent, l'élaboration des politiques linguistiques est rigoureusement centrée sur les dirigeants, comme c'était auparavant sous Kim Il-sung ou Kim Jong-il, puis maintenant avec Kim Jong-un, car ce sont les seules personnes habilitées à définir un mot et à nommer un lieu ou d'autres notions linguistiques pour leur nation. Étant donné que la langue coréenne doit être simplifiée et optimisée pour être employée dans la propagande, il en est forcément ainsi pour l'anglais.

Il faut donc enseigner un anglais sous surveillance, exempt des travers moraux véhiculés par les Américains et les Occidentaux en général, ce qui signifie produire des manuels d'apprentissage expurgés et propres à la nation nord-coréenne. La plupart des contenus des manuels de langues étrangères sont liés à l’enseignement de l’idéologie politique, de sorte qu'ils contiennent tous des messages critiquant la Corée du Sud et les États-Unis ou mettant l’accent sur les vertus du communisme. Aucun manuel d'anglais étranger ne peut s'infiltrer dans le pays! Tout est «fait maison», selon les valeurs nord-coréenne. Si la plupart des enfants apprennent mal les rudiments de l'anglais, il n'en est pas ainsi pour l'élite dont les enfants peuvent bénéficier, sous haute surveillance, de séjours à l'étranger.

En vertu de leur idéologie, les autorités nord-coréennes doivent exercer un contrôle strict sur les personnes, les informations et les langues coréenne et anglaise. Tout individu nord-coréen surpris de posséder ou de consommer sans autorisation des produits culturels étrangers peut devoir faire face à des accusations criminelles et être passible de fortes amendes et/ou des peines de prison ou de travaux forcés, voire à la peine de mort. Le régime se sert également de certains contrevenants comme un avertissement pour les autres en leur faisant subir des tortures «méritées» et des exécutions en public.

- La militarisation

En même temps, Kim Jong-un s'offre des avancées militaristes de plus en plus assumées. Non seulement il arme la Russie de Poutine, le Hezbollah du Liban, le Hamas de la bande de Gaza, les Houthis du Yémen — en plus d'entretenir des coopérations militaires avec d'autres pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine —, il a aussi développé un programme d'armement nucléaire qui fait peur par ses visées offensives. Avec 1,1 million de soldats et 8,8 millions de réservistes, la Corée du Nord dispose de la quatrième armée du monde en nombre d’hommes, sans oublier 70 sous-marins, plus de 4000 chars, 545 avions de combat, ainsi que des missiles balistiques intercontinentaux. Ce pays est même devenu le quatrième producteur mondial de missiles balistiques. Un arsenal unique au monde pour un pays aussi pauvre. Selon les Américains, ces équipements militaires dateraient d'une technologie de la Secondaire Guerre mondiale, mais ils n'en sont pas moins dangereux.

Kim Jong-un a déployé son programme d’armement nucléaire parce qu'il avait besoin de l’appui des militaires pour demeurer au pouvoir, tandis que le succès de son programme nucléaire lui assurait d'imposer son autorité sur l’armée. Ainsi, la possession de l'armement nucléaire sécuriserait le territoire nord-coréen! Malgré de graves difficultés économiques, agricoles et alimentaires, la Corée du Nord consacre une part colossale de son PIB à l'effort militaire, soit 25% ou 10 milliards de dollars par année. Aucun pays au monde ne s'impose un tel effort en termes de pourcentage, la proportion des pays de l'OCDE oscillant autour de 2%, sauf aux États-Unis avec 4% (dépassant les 475 milliards). Quand on sait qu'un seul des missiles nord-coréens permettrait de nourrir les 25 millions d'habitants durant trois mois!

Une fois ses principaux objectifs d'armement nucléaire atteints, Kim Jong-un aurait pu enfin porter l'essentiel de ses politiques dans le but de rehausser le niveau de vie de sa population, celui-ci étant considéré inférieur à 20 fois celui de la Corée du Sud, dont le PIB à plus de 40 fois inférieur. De fait, en dépensant seulement 2,5 % de son PIB, la Corée du Sud disposerait d'un budget militaire de plus de 36 milliards de dollars. Non seulement la Corée du Nord demeure l'un des pays les plus pauvres du monde, mais la population vit sous la menace permanente d'une arrestation, d'une inculpation, d'un emprisonnement ou de travaux forcés, quand ce n'est pas la peine de mort.

Pendant ce temps, Kim Jong-un a annoncé un renforcement de la capacité militaire en désignant la Corée du Sud comme son principal ennemi, alors que celle-ci n'a aucune intention d'envahir son voisin belliqueux. En fait, la Corée du Nord est un régime paranoïaque qui a besoin de renforcer sa propagande nationaliste, laquelle remet constamment en évidence, comme un mantra, le danger et la menace d’une invasion américaine imminente. Pour les dirigeants nord-coréens, le programme nucléaire et balistique apparaît ainsi comme une question de survie. De leur côté, les États-Unis et leurs alliés asiatiques considèrent la Corée du Nord comme une grave menace pour leur sécurité. En fait, Kim Jong-un présente des signes belliqueux de plus en plus prononcés en espérant sans doute que la situation internationale favorise une attaque de la Corée du Nord sur la Corée du Sud, parce que son régime pourri pourrait contaminer les Nord-Coréens par ses valeurs capitalistes.

Évidemment, la propagande procommuniste se développa de plus belle avec ses images militaires et guerrières extrêmement violentes, les valeureux soldats nord-coréens terrassant le démon américain, au besoin même avec l'aide d'enfants-soldats.

La Corée du Nord est associée à l'armée sous tous ses aspects ; elle montre une forte obsession pour la guerre et le combat, au point qu'elle décrit la production de matériaux à travers l'agriculture ou les usines avec des mots tels que «combat agricole», «combat industriel» et «combat de production». En outre, non seulement les soldats, mais aussi les fonctionnaires des chemins de fer reçoivent des grades de type militaire tels que commandant de gare, capitaine, sous-lieutenant, officier de billetterie, caporal, sergent, etc.

En même temps, beaucoup qui souffrent de la faim grandissent en étant forcés de regarder régulièrement défiler des parades militaires ou d'assister à des exécutions. C'est un régime qui appelle à la guerre, alimente les conflits et exige toujours plus d’armes, toujours plus de munitions.

- La langue culturelle de Pyongyang

Le 18 janvier 2023, l'Assemblée populaire suprême de la Corée du Nord a adopté la Loi sur la protection de la langue culturelle de Pyongyang. Dans le texte de la loi, l'article 1er emploie l'expression 평양문화어 (en alphabet latin: "pyeong-yangmunhwa-eo") pour désigner la langue officielle de la Corée du Nord, c'est-à-dire «langue culturelle de Pyongyang» (en anglais: "Pyongyang Cultural Language").

|

À l'opposé, la langue sud-coréenne est appelée en anglais "puppet language", pouvant se traduire en français par «langue des marionnettes», «langue des pantins» ou «langue fantoche», ce qui suppose une langue sans consistance, manipulée de l'extérieur ou servant d'instrument pour une autre partie. On comprend qu'il s'agit de la langue coréenne du Sud, mal perçue et corrompue, selon les autorités nord-coréennes. Au contraire, la Corée du Nord, elle, met l’accent sur la «pureté» de sa langue et affirme avoir réduit l’usage des mots étrangers, mais la réalité révèle que de nombreux mots étrangers, russes et anglais, apparaissent dans les dictionnaires et manuels scolaires nord-coréens, sauf qu'ils sont tellement bien intégrés que les locuteurs ne s'en rendent plus compte. |

La Loi sur la protection de la langue culturelle de Pyongyang criminalise la langue sud-coréenne, une langue qualifiée de «fantoche». Les autorités nord-coréennes veulent ainsi exercer une répression contre la «langue fantoche», le coréen parlé et employé en Corée du Sud qui, d'après Pyongyang, est à la solde des États-Unis, le haut lieu du «capitalisme pourri».

Elle prévoit des peines très sévères pour les citoyens nord-coréens qui emploieraient ou diffuseraient des mots ou des textes de la langue sud-coréenne, ce qui permet aux autorités d'alarmer la population du pays en procédant à des «exécutions publiques» pour les contrevenants à la loi. Quiconque dans ce pays emploie des termes ou diffuse des textes en sud-coréen peut être condamné à des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de travaux forcés dans un camp de prisonniers ou de rééducation, voire à la peine de mort. La Corée du Nord pratique aussi la «culpabilité par association», ce qui a pour effet de punir les membres de la famille d'une personne et les générations suivantes pour les méfaits commis par cette même personne.

Au fil des décennies, le coréen tel qu’il est parlé dans les deux Corée a évolué différemment, de sorte que la langue représente un véritable outil idéologique pour la Corée du Nord. La langue coréenne du Sud absorbe de plus en plus de nouveaux termes et de nouvelles idées venant du reste du monde, alors qu'au nord la langue est restée figée dans son autarcie. Ce choix relève d'une idéologie qui sous-entend la supériorité de la langue sud-coréenne dans la mesure où la «langue culturelle» de la Corée du Nord préserve la tradition et est plus proche du coréen pur que du coréen américanisé. Le dirigeant Kim Jong-un et les médias d’État ont également critiqué à plusieurs reprises la vague sud-coréenne comme une «tumeur maligne» qui empoisonne les jeunes Nord-Coréens, et ils les ont appelés à «renforcer la discipline idéologique».

La Constitution de septembre 1998 ne donne que peu de détails sur la politique linguistique nord-coréenne. Comme le régime politique est l'un des plus autoritaires de la planète, il y a fort à parier que la politique linguistique va en subir les contrecoups. L'article 54 déclare que l'État sauvegardera la langue coréenne de toutes les tentatives visant à la détruire et la développera afin de correspondre aux besoins actuels:

| 제54조 국가는 우리말을 온갖 형태의 민족어말살정책으로부터 지켜내며 그것을 현대의 요구에 맞게 발전시킨다. | Article 54

L'État protège la langue coréenne contre toute forme de politique d'éradication de la langue nationale et la développe pour répondre aux besoins modernes. |

Autrement dit, le coréen — appelé ici «langue coréenne» ou «nord-coréenne» — n'est pas formellement reconnu dans la Constitution puisque la formulation ne porte pas sur le statut d'officialité, mais simplement sur un statut de protection, comme on pourrait en trouver pour une langue minoritaire non officielle. Néanmoins, dans les faits, le coréen bénéficie de ce statut officiel, mais de facto. Cet article constitutionnel oblige en principe le gouvernement à protéger la langue coréenne.

Les trois principales institutions politiques relevant du Dirigeant suprême dans la Constitution nord-coréenne sont «l’État» supervisé par l’Assemblée populaire suprême et le Cabinet, «l’armée» dirigée par le Comité de la défense nationale et «le Parti» dirigé par le Comité central. Bien que Kim Jong-un exerce aujourd'hui un contrôle presque symbolique sur chacune de ces institutions — il est à la fois «général quatre étoiles» et «commandant suprême de l’Armée populaire coréenne», «secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée», «vice-président de la Commission centrale militaire du Parti des travailleurs» —, le pouvoir et les responsabilités administratives sont partagés, mais de façon inégale, entre les trois organismes.

4.1 La langue des tribunaux

Le système judiciaire de la Corée du Nord est basé sur le modèle soviétique avec une cour suprême, des tribunaux provinciaux et des tribunaux de spécialité, des tribunaux populaires locaux et des tribunaux spéciaux. Tous les tribunaux en Corée du Nord emploient le coréen dans la procédure. Selon l'article 165 de la Constitution, seuls les étrangers peuvent employer leur langue maternelle avec l'aide d'un interprète. Il ne s'agit pas là d'un droit, mais d'un moyen pour faciliter la procédure avec des étrangers.

| 제165조 재판은 조선말로 한다. 다른 나라 사람들은 재판에서 자기 나라 말을 할수 있다. | Article 165

1) Les poursuites judiciaires sont menées en langue coréenne. |

Dans les services auprès de la population, les problèmes linguistiques n'existent pas en termes de communication entre les Nord-Coréens, puisque toute la population parle la même langue. Les problèmes résident dans l'usage systématique des décisions arbitraires et des répressions nécessaires pour la survie du régime. La population nord-coréenne vit constamment dans la peur d’être prise dans un système dans lequel la procédure officielle est généralement inutile, tandis que la culpabilité est invariablement présumée. Toute personne accusée est considérée comme coupable d'office.

Le système judiciaire nord-coréen demeure très inféodé par le régime au pouvoir. Non seulement les tribunaux pratiquent des mesures obscures et quasi secrètes, mais les «Dix Principes» du système à idéologie unique, qui guident le Parti des travailleurs de Corée, le seul autorisé, sont très souvent placés au-dessus du système judiciaire. Le Parti est informé en amont des procès et peut imposer ses propres verdicts, avant même la tenue du procès.

Toute personne qui ose exprimer son désaccord est conduite dans un camp de prisonniers politiques, où elle sera soumise au travail forcé jusqu’à ce que mort s’ensuive à moins qu'elle soit simplement exécutée, en public de préférence. Les personnes détenues doivent subir des tortures et des humiliations, une façon jugée normale pour les rendre plus conciliantes. Afin d'améliorer leur situation, les accusés doivent offrir des pots-de-vin aux geôliers ou à leurs proches, ou encore obtenir l’intervention de personnalités haut placées du régime. La corruption des directeurs d’établissement pénitencier est normale et très répandue avec la complicité des autorités politiques, car cela finit par profiter aux officiels du régime.

Dans ce pays réputé parmi les plus répressifs au monde, les libertés individuelles sont quasi inexistantes et le travail forcé est employé par tradition. On estime aujourd’hui entre 150 000 et 200 000 Nord-Coréens qui seraient détenus dans des camps de travail pour des motifs politiques. Quiconque s’oppose à Kim Jong-un opère un véritable acte de suicide. Quand on sait que Kim Jong-un a voulu faire exécuter son ministre de la Défense, Hyon Yong-chol, parce qu'il s'était endormi pendant un défilé militaire en avril 2015, on peut s'attendre au pire; de toute façon, les rumeurs de son exécution n'ont jamais été confirmées. Le crime le plus grave du Code pénal nord-coréen est le complot visant à renverser le gouvernement, ce qui est passible d'une peine de plus de cinq ans de rééducation par des travaux forcés, la confiscation des biens et, dans les cas particulièrement graves, d'une peine à perpétuité ou simplement l'exécution. Rappelons aussi que ce pays pratique la «culpabilité par association», ce qui signifie punir les membres de la famille d'une personne et les générations suivantes pour les méfaits commis par cette même personne.

4.2 Le dirigisme du code linguistique

Les dirigeants de la Corée du Nord ont toujours pratiqué une politique musclée sur leur

«langue cultivée», appelée officiellement "munhwaŏ". D'où la création et le maintien des organismes terminologiques et les comités linguistiques qui respectent à outrance la politique de purification linguistique dans la chasse aux mots sino-coréens. Une telle volonté de dirigisme linguistique n'a jamais existé en Corée du Sud, puisque les mots sino-coréens sont toujours librement employés. En Corée du Nord, tous les emprunts étrangers font l'objet d'une épuration, y compris l'anglais, le russe et le chinois, bien que pour ces deux langues «amies», le procédé soit plus permissif. Cette pratique fait dire à Park Namsuk, un linguiste sud-coréen, que le purisme de la Corée du Nord serait «excessivement nationaliste ou même chauvin» dans ses revendications en étant convaincu que le coréen du Nord est «la seule langue dans le monde qui soit vraiment pure et belle».- Le vocabulaire administratif

Les bureaucrates du pays ont fini par développer un vocabulaire administratif propre, qui n'existe pas en Corée du Sud. Par exemple, des mots tels que «leader» (suryông), «révolution familiale» (kajông hôngmyônghwa), «clique réactionnaire» (pandong punja), «éducation de classe» (kyepûp kyoyang), «prolétariat» (musan kyegûp), etc., sont très fréquents et chargés de symbole. Mais il y en a d'autres: «acteur du peuple» (inmin paeu),«tâche créative» (ch'angjak kwaje),«front idéologique» (sasang sônjon),«combinat» (ryônhap k'ôp), «ligue des travailleurs» (chigôp tongmaeng), etc. Ces mots, et bien d'autres, sont totalement inconnus en Corée du Sud, une société capitaliste où l'on trouve, par contre, des mots comme «majorité» (yôdang), «opposition» (yadang), «élections» (sôngô), «immobilier» (pudongsan), «marché des actions» (chunggwôn shijang), etc., eux aussi tout aussi inconnus dans le Nord. Ainsi, le régime politique exerce une influence indiscutable sur la formation des mots dans le coréen tant du Nord que du Sud.

Par conséquent, le vocabulaire privilégié par l’État comprend des mots liés aux concepts reliés à la révolution, le socialisme, le communisme, la lutte des classes, le patriotisme, l’anti-impérialisme, l’anticapitalisme, la réunification nationale, sans oublier le dévouement et la loyauté envers le Dirigeant. Par contre, les termes que l’État juge difficiles ou certainement inappropriés, comme ceux concernant les relations sexuelles ou amoureuses, n’apparaissent jamais dans les imprimés officiels. Même les livres populaires dits «romantiques» dépeignent les amoureux comme des «camarades en voyage» désireux de remplir leurs devoirs envers le Grand Dirigeant.

L'article 19 de la Loi sur la protection de la langue culturelle de Pyongyang (2023) interdit aux «camarades» nord-coréens d'imiter les «camarades» sud-coréens. Par exemple, ils ne doivent pas appeler les jeunes hommes et les jeunes femmes qui ne sont pas liés par le sang les uns aux autres "oppa" (

오빠 frère) ou d’ajouter 님 "nim" [monsieur] selon leur titre de civilité. Jusqu’au passage dans les scouts, on peut employer le mot d'appel "oppa", mais après être devenu membre de la Ligue de la jeunesse socialiste patriotique, il faut n'employer que les mots "dongji" [une camarade] et "dongmu" [un camarade].Pour plus de précision, on peut employer "oppa " si l'on est une femme, être plus jeune que l'autre (mais pas trop) et l'autre doit être un homme. Ces trois conditions doivent être remplies et si une seul d'entre elles ne l'est pas, il ne faut pas l'appeler "oppa". L’écart d’âge est également important. Si l'interlocutrice a 20 ans et l'autre 40 ans, il n'est pas un "oppa", mais un "ajeossi" (

아저씨), un «oncle».Dans la pratique linguistique, les anciennes directives de Kim Il-sung et celles plus récentes de Kim Jong-un sont fréquemment citées comme des références incontournables à l'exemple du Coran pour certains musulmans. En fait, les Nord-Coréens apprennent les nouveaux mots en lisant les publications de l’État et celles du Parti. Étant donné que l’industrie de l’imprimerie et l’ensemble des maisons d’édition sont strictement détenus et contrôlés par l’État et aussi du fait qu’aucune importation privée de documents imprimés ou de ressources audiovisuelles étrangères n’est autorisée, les termes non conformes aux directives et aux intérêts de l'État et du Parti ne sont pas autorisés, même s'il s'agit là d'une forme de censure.

- Les mots étrangers

La méthodologie concernant le vocabulaire comprend l'abandon des mots représentant des coutumes ou des concepts jugés désuets, la mise en œuvre d'une coréennisation pure et l'adaptation de mots. Cette coréennisation est réalisée en exigeant l'usage exclusif de mots coréens «purs», en identifiant des substituts d'origine rarement employés, en activant des mots coréens faiblement dérivés et en créant de nouveaux mots à partir d'éléments coréens «purs» s'il n'existait aucun remplacement approprié.

En particulier, tous les mots d'origine étrangère difficiles à comprendre ont été supprimés et un système de vocabulaire a été établi sur la base de mots créés localement. En conséquence, la «langue culturelle de Pyongyang» protège «au plus haut niveau» la pureté de la langue coréenne. Selon les autorités, si dans le passé des mots chinois et japonais ont été introduits dans la langue coréenne, c'est en raison de la servilité de la part des «dirigeants féodaux» et des «tentatives des impérialistes japonais» d’anéantir la langue coréenne. En général, tous les mots étrangers sont intégrés en coréen sur la base de la prononciation russe.

La procédure concernant le dirigisme lexical consister à limiter et à contrôler les mots de sorte qu'elle a pour effet d’homogénéiser la pratique linguistique du grand public, y compris chez les personnes les moins instruites. Finalement, cette politique, qui est grandement répandue en éducation, enferme les citoyens dans un carcan idéologique et socialiste «à la nord-coréenne» au lieu de les ouvrir vers le «monde corrompu».

4.3 La protection de la «langue culturelle de Pyongyang»

Le 19 août 2022, l’Assemblée populaire suprême adoptait la Loi sur le rejet de l'idéologie et de la culture réactionnaires (2022). L'objectif de cette loi était de rejeter l'idéologie et la culture réactionnaires, celle des autres, afin de contribuer à renforcer les valeurs idéologiques et révolutionnaires des classes nord-coréennes en luttant vigoureusement contre l'introduction et la diffusion de ces principes antisocialistes. L'article 2 de cette loi définit la «culture idéologique réactionnaire» comme «la culture idéologique pourrie des forces hostiles», ce qui inclut «les publications fantoches qui paralysent la conscience idéologique révolutionnaire, ainsi que la conscience des classes du peuple et la société dégénérée et corrompue». La Loi sur le rejet de l'idéologie et de la culture réactionnaires prévoit des sanctions contre les contrevenants:

| Article 7

Principes des sanctions des contrevenants concernant le rejet de l'idéologie et de la culture réactionnaires L'État imposera des sanctions judiciaires sévères, allant jusqu'à la peine capitale, selon la gravité, à quiconque commet un acte d'introduire, de visualiser ou de diffuser une culture idéologique réactionnaire, quels que soit sa classe ou ses motifs. |

C'est pourquoi l'État nord-coréen contrôle les postes de radio et de télévision, ainsi que l'accès à l'Internet.

- La terminologie sur les langues

Le 18 janvier 2023, la même assemblée populaire adoptait la Loi sur la protection de la langue culturelle de Pyongyang. Cette loi est la suite logique de la précédente, sauf qu'elle porte exclusivement sur la «langue culturelle de Pyongyang», la variété parlée à Pyongyang et reconnue comme la norme officielle. Selon les autorités, cette loi doit contribuer à la protection et à la renaissance active de la langue culturelle en éliminant complètement l'emploi de la «langue fantoche», en dénonçant les éléments linguistiques «non normatifs» et en instaurant un mode de pratique linguistique socialiste à l'ensemble de la société. On trouve les définitions suivantes à l'article 2:

| Article 2

Définitions Les définitions de la terminologie employée dans la présente loi sont les suivantes:

|

Le texte tient pour acquis que la «langue culturelle de Pyongyang» est «la plus pure» et «la meilleure» des langues, que la «langue fantoche» est celle de la Corée du Sud, donc une langue mixte ou bâtarde, une «langue poubelle, grossière et dégoûtante». Les éléments non normatifs ou non autorisés sont «des éléments de la langue qui ne sont pas conformes aux normes de la culture de Pyongyang, y compris les mots étrangers qui ne sont pas approuvés au niveau national, ainsi que les rebuts des mots japonais et des caractères chinois difficiles à comprendre.

C'est pourquoi il faut tout faire pour éliminer complètement les rebuts de la langue fantoche parce qu'elle menace l'existence du système socialiste et du peuple nord-coréen même:

| Article 5

Principes de la lutte nationale pour éliminer complètement les rebuts de la langue fantoche |

L’article 6 de la Loi sur la protection de la langue culturelle de Pyongyang énonce que l’État doit traiter toute personne qui imite ou propage la langue fantoche comme des «déchets contaminés par la culture fantoche et les criminels, et leur impose des sanctions judiciaires lourdes pouvant aller jusqu'à la peine de mort, en fonction de la gravité»:

| Article 6

Principes des sanctions judiciaires envers ceux qui propagent la langue fantoche L’État traite ceux qui imitent ou propagent la langue fantoche de déchets contaminés par la culture fantoche et les criminels, et leur impose des sanctions judiciaires lourdes, pouvant aller jusqu’à la peine de mort, en fonction de la gravité. |

- Les contrôles et les interdictions

On ne s'embête pas avec des futilités en Corée du Nord. Tout ce qui n'est pas dûment autorisé est interdit sous peine de lourdes sanctions. Tout le chapitre II de la Loi sur la protection de la langue culturelle de Pyongyang, c'est-à-dire les articles 7 à 38, décrit les mesures pour combattre la langue fantoche sud-coréenne. Pour résumer, les institutions, les entreprises, les organismes et les citoyens doivent supprimer toutes les sources de propagation de la langue fantoche:

- renforcer les inspections et les activités de sécurité à la frontière (art. 8);

- renforcer la surveillance de la région frontalière, des zones côtières, des rivières et des ruisseaux et des mers pour empêcher l'entrée de la langue fantoche à travers les déchets (art. 8 et 10);

- contrôler les voyages d'affaires d'affaires à l'étranger et des voyageurs ayant reçu l'autorisation du gouvernement (art. 12);

- renforcer la surveillance et le contrôle des équipements électroniques et radioélectriques (art. 14):

- renforcer la surveillance et le contrôle des internautes (art. 15);

- interdire de visionner et de distribuer du matériel de propagande et des émissions publiés par les fantoches (art. 16);

- inspecter les médias électroniques, y compris les ordinateurs et les téléphones portables (at. 17);

- interdire d’imiter les expressions du vocabulaire fantoche (art. 20);

- interdire d'employer des polices de caractères et des alphabets fantoches (art. 21);

- interdire d’imiter les accents des fantoches (art. 22);

- interdire les noms fantoches (art. 23);

- interdire de produire et de distribuer de compilations, des images et des listes, etc. (art. 24);

- interdire de diffuser des paroles fantoches par les téléphones portables et les réseaux informatiques (25)

- interdire de distribuer des publications et des imprimés écrits avec des mots ou des alphabets des fantoches (art. 27);

- interdire d'employer la langue fantoche dans la rédaction de documents (art. 28) et les activités commerciales (art. 29);

- installer des programmes désignés pour supprimer les propos fantoches sur les téléphones portables, les ordinateurs et les appareils de service (art. 30);

- renforcer l'éducation et le contrôle des employés et des étudiants (art. 31);

- surveiller les anciens condamnés et les personnes à problème (art. 32);

- informer et humilier les parents qui n’éduquent pas correctement leurs enfants en leur permettant d'imiter la langue fantoche (art. 33);

- dénoncer les éditeurs qui emploient la langue fantoche (art. 34);

- briser le moral de ceux qui ont été contaminés par la culture pourrie des fantoches (art. 35);

- signaler immédiatement aux autorités judiciaires compétentes ceux qui diffusent la langue fantoche (art. 36);

- enquêter sur tout acte d’imitation ou de diffusion dans la langue fantoche les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions (art. 37);

- interdire de promouvoir le copinage ou le favoritisme (art. 38).

Dans le même ordre d’idée, pour bien signifier au peuple que leur dirigeant suprême ne peut être qu’unique, il est interdit de porter le même prénom que le sien.

- Les sanctions

Les sanctions judiciaires prononcées contre les contrevenants à la loi sont présentées au chapitre V, articles 58 à 65. L'article 58 de la Loi sur la protection de la langue culturelle de Pyongyang énonce que quiconque contrevient à la loi est condamné à une peine d'emprisonnement par des travaux pour une durée minimale de six ans et, dans les cas graves, la peine encourue est l’emprisonnement à perpétuité ou la peine de mort:

| Article 58