|

Sint Maarten (Partie néerlandaise)

État autonome |

|

Sint Maarten (Partie néerlandaise)

État autonome |

|

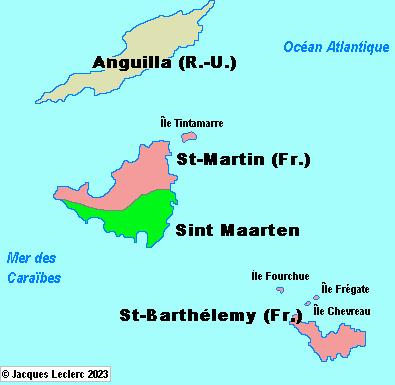

L'Île de Saint-Martin (en néerlandais: "Eiland

Sint Maarten") compte deux entités

politiques distinctes depuis 1648: la Collectivité française d'outre-mer de

Saint-Martin (53 km²)

et l'État autonome de Sint Maarten (34 km²).

C'est l'une

des

Îles-sous-le-Vent des Petites Antilles située entre les îles Anguilla et

Saint-Barthélemy (voir

la carte des Petites Antilles).

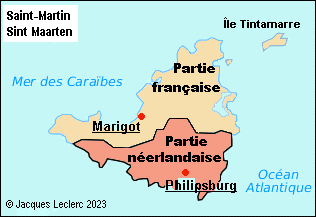

La partie néerlandaise est appelée Sint Maarten (en néerlandais), avec Philipsburg comme capitale. Depuis 2010, sa forme longue est désignée officiellement comme Land Sint Maarten et en anglais State of St Martin (l'État de Saint-Martin, en français). C'est l'un des quatre États autonomes qui, avec les Pays-Bas caribéens, ainsi qu'Aruba et Curaçao, forment le Royaume des Pays-Bas en tant que pays. Voir la carte agrandie des deux parties de l'île. La partie française, appelée Saint-Martin, occupe la partie septentrionale avec Marigot comme capitale, tout en constituant une collectivité territoriale d'outre-mer. Il n'existe pas de frontière matérialisée entre les territoires français et néerlandais sur l'île, la circulation des biens et des personnes étant entièrement libre. |

La principale ville néerlandaise, Philipsburg (1900 habitants), et la principale ville française, Marigot (3230 habitants), sont toutes les deux des ports francs. Voir la carte agrandie des deux parties de l'île. Le drapeau de Sint Maarten reprend les couleurs des Pays-Bas (rouge, blanc et bleu) avec une banderole portant l'inscription latine «Semper pro grediens» signifiant «Toujours aller de l'avant». Dans cet article, le terme Sint Maarten sera employé pour la partie néerlandaise afin d'éviter toute confusion avec Saint-Martin, sauf s'il s'agit de parler de l'île entière.

La population estimée de la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin serait de 43 500 habitants et 32 000 dans la partie française. Ces Saint-Martinois néerlandais proviennent de nombreuses régions au point où l'on croit qu'environ 70 nationalités seraient représentées à Sint Maarten. Certains des immigrants n'ont pas de statut légal. On compte surtout des Dominicains, des Haïtiens, des Jamaïcains, des Saint-Martinois (français), des Guyanais, des Curaçiens, des Arubais, des Saint-Kittois, des Néerlandais, des Américains, des Indiens hindiphones et anglophiles, des Surinamiens, des Anguillais, etc.

2.1 Les langues

Les langues les plus parlées dans la vie quotidienne sont, dans l'ordre l'un des nombreux créoles, puis l'anglais, l'espagnol, le néerlandais, le français, le portugais, etc. Tous les créolophones parlent une variété différente, que ce soit à base d'anglais ou de français ou de portugais comme le papiamento. Les deux langues officielles sont l'anglais et le néerlandais. C'est l'anglais qui sert de langue véhiculaire entre tous les habitants et il est parlé dans une proportion de 67,5% comme langue seconde; il est suivi de l'espagnol (12,9%), du néerlandais (4,2 %), du français (1,5%). Cependant, comme langue seconde et langue première, plus de 80 % des insulaires néerlandais maîtrisent l'anglais.

Dans ces conditions, la langue de communication dans les deux parties de l'île est l'anglais, mais ce n'est pas l'anglais standard. Il s'agit plutôt de l'«anglais des îles», c'est-à-dire une variété d'anglais caribéen employé comme comme langue maternelle; ce n'est ni l'anglo-américain, ni le «Black English», mais un anglais saint-martinois (en anglais: West Indian English). À Sint Maarten, cet anglais est parfois qualifié de «patois» ou d'«English patois», d'«anglais-pays» et de «broken English». Il s'agit d'un anglais caractérisé par de nombreux écarts par rapport à l'anglais standard, et ce, sur les plans de la phonétique, de la phonologie, de la morphologie et du vocabulaire.

Le tableau qui suit présente la proportion des langues parlées comme langue

maternelle:

| Groupe ethnique | Population | Pourcentage | Langue maternelle | Filiation linguistique | Religion principale |

| Saint-Martinois (néerlandais) | 13 006 | 29,9 % | anglais des îles |

christianisme |

|

| Dominicains | 4 443 | 10,2 % | créole anglais | créole | christianisme |

| Haïtiens | 3 393 | 7,8 % | créole français | créole | christianisme |

| Jamaïcains | 2 871 | 6,6 % | créole anglais | créole | christianisme |

| Saint-Martinois (français) | 2 566 | 5,9 % | anglais des îles | créole | christianisme |

| Guyanais | 2 175 | 5,0 % | créole anglais | créole | christianisme |

| Curaçiens | 1 783 | 4,1 % | papiamento | créole | christianisme |

| Arubais | 1 479 | 3,4 % | papiamento | créole | christianisme |

| Saint-Kittois | 1 218 | 2,8 % | créole anglais | créole | christianisme |

| Indiens | 1 131 | 2,6 % | hindi/anglais | langue indo-iranienne | hindouisme |

| Néerlandais | 957 | 2,2 % | néerlandais | langue germanique | aucune |

| Américains | 696 | 1,6 % | anglais | langue germanique | christianisme |

| Surinamiens | 609 | 1,4 % | sraran tongo | créole | christianisme |

| Saint-Luciens | 565 | 1,3 % | créole français | créole | christianisme |

| Anguillais | 478 | 1,1 % | créole anglais | créole | christianisme |

| Autres | 6 133 | 14,1% | - | - | - |

| Total 2023 | 43 500 | 100 % |

2.2 Les religions

Le terme «christianisme» comprend les

pentecôtistes (14,7%), les méthodistes (10,0%), les

adventistes du Septième Jour (6,6%), les baptistes (4,7%),

les anglicans (3,1%), d'autres protestants (2,8%), les

catholiques romains (33,1%), les hindouistes (5,2%), les

témoins de Jéhovah (1,7%), les évangéliques (1,4%), les

musulman (0,6%), les juif (0,5%),

|

Le néerlandais demeure la langue de l'école et de l'administration au sud (Sint-Maarten), mais c'est le français au nord (Saint-Martin). Les langues officielles sont le néerlandais et l'anglais au sud, ais seulement le français au nord. Dans la vie quotidienne des habitants de Sint Maarten, le néerlandais n'est que très rarement employé, y compris dans la rue. Au plan de l'apparence extérieure, Sint Maarten apparaît comme un pays unilingue anglais, l'affichage commercial étant massivement unilingue anglais. Au nord, le français est très visibles dans l'espace public, mais dans la vie quotidienne les créoles sont prédominants. |

Avant l'arrivée des Européens, l'île de Saint-Martin était habitée par les Arawaks; ils appelaient leur île Sualouiga («Terre de sel» ou Oualichi («Terre de femmes». C'est Christophe Colomb qui, lors de son second voyage, la baptisa Saint-Martin, le 11 novembre 1493, parce que c'était le jour de la fête de saint Martin (évêque de Tour). Il évita d'accoster sur l'île de peur des Indiens qu'il supposa féroces. Par la suite, l'île de Saint-Martin ne fut guère exploitée par les Espagnols, mais elle commença néanmoins à figurer comme possession espagnole sur les cartes du Nouveau-Monde.

|

Beaucoup d’Européens évitèrent l'île jusqu’à ce que le trafic maritime s'intensifia au nord des Petites Antilles, ce qui invita les explorateurs à s’intéresser à cette terre verdoyante et à ses lagons salés. Tout au long du XVIe siècle, l'île de Saint-Martin fut visitée par les Espagnols, les Hollandais, les Portugais, les Anglais et les Français à la recherche de mouillages ou de ports protégés. Ce fut la grande époque des corsaires et des flibustiers, qui réduisirent les Caraïbes autochtones en esclavage et les arrachèrent à leur île pour les faire travailler dans les îles voisines. Les mauvais traitements et les maladies les décimèrent jusqu’au dernier. |

Entre 1627 et 1631, la Hollande prit l'initiative de s'installer à Saint-Martin avec comme objectif d'y exploiter les gisements naturels de sel dont elle avait besoin pour elle-même et ses établissements sur le continent nord-américain. Elle y construisit un premier fort, ce qui provoqua une vive réaction de la part de l'Espagne. Une occupation militaire espagnole s'ensuivit à partir de 1638. Finalement, en 1648, les Espagnols abandonnèrent complètement l’île Saint-Martin, jugée trop petite (86 km²) et d’un intérêt limité.

3.1 La partition franco-hollandaise

En 1648, l’île de Saint-Martin n’était occupée que par quatre Français et cinq Hollandais. Le 23 mars de la même année, les Français et les Hollandais réglèrent le problème de leur «souveraineté nationale» par la signature du Traité du mont des Accords (on peut lire le texte du traité), appelé en néerlandais "Verdrag van Concordia" (traité de Concordia). Ils se partagèrent l’île en deux parties: les Français occupèrent la partie septentrionale (52 km

²), les Hollandais, la partie méridionale (34km²). Cependant, il faut préciser que ce n'est qu'en 1817 que cet accord devint définitif; l'île avait déjà changé de mains environ 16 fois. Dans l’accord de 1648, il était convenu d’assurer la libre circulation des habitants sur toute l’île. Toutes les dispositions de 1648 sont demeurées en vigueur jusqu’à aujourd’hui.- Les Portugais

Lorsqu’en 1656 des colons hollandais furent chassés du Brésil par les Portugais, ils se réfugièrent avec leurs esclaves en Martinique, mais surtout en Guadeloupe et à Saint-Martin. Parce que les Hollandais étaient réputés être les détendeurs de la technique de fabrication du sucre, le gouverneur français, Charles Houël, avait considéré que l’arrivée de ces nouveaux immigrants allait favoriser l’essor économique. Dans les siècles qui suivirent, l’île de Saint-Martin se peupla de colons et de corsaires anglais, et de quelques esclaves noirs, tout en demeurant sous la double administration franco-hollandaise.

- Les Anglais

Cependant, les Français et les Hollandais durent se défendre pour contrer les incessantes attaques anglaises. L'île de Saint-Martin / Sint Maarten fut successivement occupée, abandonnée, évacuée, pillée, attaquée, prise et restituée au traité de Versailles, occupée encore, puis libérée sous la Révolution par Jean-Baptiste Victor Hugues.

|

Lors du

traité d'Utrecht de 1713, la France perdit l’île

de Saint-Christophe (aujourd'hui, l'État de

Saint-Kitt-et-Nevis) au profit de l’Angleterre. Or, la partie française de

Saint-Martin (ainsi que l’île de Saint-Barthélemy) était reliée

administrativement à Saint-Christophe (dont elle dépendait). La perte de

Saint-Christophe, qui coupait tout lien naturel avec la France, fit que la

partie française de Saint-Martin dut ne compter que sur elle-même pendant un

certain temps (1713-1763). Ce n’est qu’en 1763 que la partie française fut rattachée administrativement à la

Guadeloupe (distante de 250 km).

C'est cette année-là que Philipsburg fut fondée par John Philips, un capitaine écossais de la marine néerlandaise; la colonie devint bientôt un centre de commerce international. Entre 1775 et 1784, la population blanche passa de 300 habitants à 500, mais la masse servile, essentiellement noire, déversée par le commerce ou amenée des îles voisines (surtout des Anguillais anglophones) s'éleva brutalement de 1000 à 2500. |

En 1816, la signature du traité de Vienne mit fin aux luttes coloniales et assura définitivement la prédominance franco-hollandaise. En réalité, entre le milieu du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle, l’île de Saint-Martin / Sint Maarten subit l’influence de la France, des Antilles néerlandaises, des Antilles anglaises, des îles Vierges américaines, de Porto Rico (espagnol), des États-Unis et de la Suède. On peut imaginer le degré de multilinguisme et de multiculturalisme chez la population insulaire.

Autour de 1843, l'amiral Alphonse-Louis-Théodore de Moges (1789-1850), alors qu'il était commandant en chef de la station des Antilles et du golfe du Mexique et gouverneur de la Martinique, écrivit au ministre de la Marine française:| Malgré la double occupation (française et hollandaise), c'est la langue anglaise qui est la seule familière à l'ensemble de la population. Cette circonstance s'explique par le peu d'intérêt que la Hollande accorde à cette possession et par l'abandon où nous-mêmes l'avons laissée pendant de longues années. |

Remarquons que la situation linguistique n'a guère changé depuis cette époque, bien que l'île soit envahie annuellement par un demi-million de touristes, dont surtout des Américains, puis des Français, des Canadiens, des Néerlandais, etc.

Une convention franco-hollandaise du 28 novembre 1839 précisa l'application des accords de Concordia de 1648 en ce qui concerne la chasse, la pêche, l'exploitation commune des salines et l'extradition des délinquants.

- L'esclavage

Alors que la France avait aboli l’esclavage lors du décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, les Pays-Bas conservèrent encore cette pratique jusqu'en 1863. Les «esclaves hollandais» n’avaient qu’à franchir la frontière séparant les deux zones pour devenir libres. Mais l’abolition de l’esclavage fit décliner les échanges commerciaux, car la production sucrière de l'île cessa en 1875 et celle du coton en 1923. Le déclin économique força de nombreux Saint-Martinois néerlandais et français à l'exil; beaucoup émigrèrent vers les îles d’Aruba et de Curaçao, attirés par les raffineries de pétrole que la Dutch-British Shell Oil Company avait installées dans les années 1919-1920.

Les historiens signalent une baisse de 18 % de la population de l’île de Saint-Martin / Sint Maarten entre 1920 et 1929. En 1939, les Pays-Bas et la France abolirent les droits de douane et des contributions indirectes entre les deux zones (néerlandaise et française), ce qui permit de développer sans entraves les relations commerciales et économiques entre les deux parties de l'île.

3.2 L'influence américaine

|

C’est la Seconde Guerre mondiale qui sortit l'île de Saint-Martin de

son isolement. Pendant et après la guerre, le commerce avec les

États-Unis s’intensifia. Les Américains devinrent le fournisseur

unique de toute l’île, car l’administration française de l’île avait reconnu

officiellement le gouvernement français de Vichy et, de ce fait, avait subi le

blocus des forces alliées. Dès 1943, Washington fit de Juliana (partie

hollandaise) une base aérienne importante et un élément-clé de son dispositif de

lutte contre les sous-marins allemands. Ce fut une période prospère pour de

nombreux commerçants, qui ont fait fortune en vendant divers

produits en Guadeloupe et en Martinique.

La guerre contribua ainsi à américaniser et angliciser grandement la population de Saint-Martin / Sint Maarten. Par la suite, l'anglais devint la grande langue véhiculaire sur l'ensemble de l'île et concurrença le français à Saint-Martin, le néerlandais à Sint Maarten. |

|

De plus, en vertu du Traité d’amitié américano-néerlandais ("Dutch American Friendship Treaty" ou DAFT) de 1956, les Américains obtinrent le droit de vivre ou de travailler à Sint Maarten, et dans toutes les Caraïbes néerlandaises; tout comme les citoyens néerlandais nés en dehors des Caraïbes, les Américains ont le droit de rester à Sint Maarten pendant une période de six mois consécutifs sur une période d’un an. En outre, s'ils souhaitent rester plus longtemps ou veulent travailler sur les îles, ils peuvent déposer une demande de déclaration d’admission de droit. Par conséquent, les citoyens américains sont exemptés de demander un permis de résidence ou de travail. À partir de 1965, Sint Maarten commença à profiter du nouvel enthousiasme des Américains pour les lieux de vacances ensoleillés. Avec les années 1960 sont apparus de nouveaux styles de vie basé sur la liberté d’expression et la liberté d’exposer son corps. Entre 1950 et 1970, des hôtels apparurent dans toute la partie néerlandaise de l’île. La langue anglaise est donc bien implantée à Sint Maarten. |

3.3 Les Antilles néerlandaises

Entre 1983 et 2010, la partie méridionale de l'île (Sint Maarten) devenait un

territoire insulaire du pays des Antilles

néerlandaises. Le 22 juin 2000, la majorité de la population votait lors

d'un référendum pour l'autonomie du Royaume des Pays-Bas. Le 2 novembre 2006, un

accord fut conclu entre les Pays-Bas, Curaçao et Sint Maarten, sur la base

duquel ces deux zones se sont vu attribuer un statut distinct au sein du Royaume

des Pays-Bas, comparable à celui d' Aruba depuis 1986, dans le cadre de réformes

politiques de grande envergure au sein du Royaume des Pays-Bas .

Les Antilles néerlandaises seraient dissoutes en tant que pays du Royaume, le 15

décembre 2008. Cependant, cette date ne fut pas respectée. La ministre Sarah

Wescot-Williams souhaitait fixer un nouveau délai début 2010, mais les Pays-Bas

ne l'ont pas accepté. Les Antilles néerlandaises furent finalement dissoutes le

10 octobre 2010.

3.4 L'État de Sint Maarten

|

Sint Maarten obtint donc l'autonomie au sein du Royaume des Pays-Bas, tout comme Curaçao et Aruba, qui sont des États autonomes au même titre que les Pays-Bas. Les autres îles des anciennes Antilles néerlandaises, Bonaire, Saint-Eustache et Saba (appelées îles BES) forment depuis cette date les Pays-Bas caribéens et, en tant que «municipalité à statut spécial», font formellement partie du pays des Pays-Bas. La partie septentrionale de l'île, la Collectivité de Saint-Martin, est aujourd'hui un territoire d'outre-mer de la France. |

Le 6 septembre 2017, l'ouragan Irma fondit sur l'île en causant d'importants dégâts. Les rapports du 9 septembre indiquaient que 70 % des infrastructures du côté néerlandais avaient été détruites, dont de nombreuses écoles. Après Irma, le 6 novembre 2017, seulement 65% des effectifs prévus pour l’année scolaire 2017-2018 étaient présents, et en janvier 85%. Sint Maarten compte 16 écoles.

L'Union européenne alloua deux milliards d'euros de fonds d'urgence pour les secours immédiats en cas de catastrophe afin de restaurer les éléments essentiels à Sint Maarten, tels que l'eau potable et l'assainissement. Un peu plus d'un an après l'ouragan Irma, l'industrie des croisières de Saint-Martin s'est redressée, à tel point qu'en 2018, plus d'un million de croisiéristes ont visité l'île.

À Sint Maarten, toute loi est appelée «Ordonnance nationale» (en néerlandais: Landsverordening). Une ordonnance nationale est un décret d’application contenant des règlements qui ont été adoptés conjointement par le gouvernement local et l'État (parlementaires), conformément à une procédure décrite dans les Lois et règlements de Sint Maarten (Wet-en regelgeving Sint Maarten). Les ordonnances nationales constituent une source du droit, mais elles ne sont pas la seule forme sous laquelle les règles juridiques existent: il existe aussi des décrets nationaux et des règlements ministériels, qui contiennent également des règlementations contraignantes. En outre, il existe des traités internationaux venant par exemple de l’Union européenne, qui peuvent contenir d'autres règles contraignantes.

4

.1 La langue de la législationLe Parlement de Sint Maarten (en néerlandais: Staten van Sint Maarten; en anglais: Parliament of Sain t Martin) n'emploie que le néerlandais dans la rédaction et la promulgation des lois; les parlementaires ne font usage de cette langue qu'à l'écrit. Cependant, dans les débats parlementaires, l'anglais est omniprésent.

L'article 2 de l'Ordonnance nationale instituant les langues officielles (2010) déclare que les langues officielles sont l'anglais et le néerlandais (dans cet ordre):

|

Article 2 Les langues officielles sont l'anglais et le néerlandais. |

Le Parlement saint-martinois n'a que rarement légiféré sur l'emploi des langues. La politique linguistique de l'État de Sint Maarten n'est pas élaborée dans des textes juridiques. Mais la Constitution saint-martinoise du 30 mai 2015 reprendre la m^me disposition dans son article premier:

|

Article 1er 2) Les langues officielles sont le néerlandais et l'anglais. 3) Le drapeau, les armoiries et l'hymne national de Sint Maarten sont déterminés par un règlement national. |

L'article 1er de l'Ordonnance nationale sur ses publications et ses entrées en vigueur (2013) mentionne qu'il existe deux publications des lois du Parlement: l'Afkondigingsblad et le Landscourant, lesquels correspondent en anglais respectiveent à "Official Publication" et à "National Gazette".

|

Article 1er

2) Le

Afkondigingsblad est désigné

en langue anglaise

sous le nom de :

Official Publication. |

Le National Gazette / Landscourant peut se traduire en français par «Journal officiel», mais Official Publication / Afkondigingsblad correspondrait à «Feuille officielle» selon le modèle suisse ("Amtliche Veröffentlichung"). Cette désignation sert de point de départ pour l’offre au public de toutes les réglementations juridique en langue anglaise.

4.2 Les tribunaux

La compétence juridique appartient au tribunal de première instance de Curaçao, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour commune de justice d’Aruba, de Curaçao, de Sint-Maarten et de Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Les décisions de cette Cour peuvent à leur tour faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême des Pays-Bas à La Haye. En principe, les tribunaux ne reconnaissent que le néerlandais, mais dans les communications orales le papiamento est couramment utilisé, bien que l'anglais soit autorisé. Cependant, dans les tribunaux de haute instance, ainsi que la Cour suprême des Pays-Bas, seul le néerlandais est admis. Toutefois, l'article 9 de la Loi nationale sur la Cour commune de justice (2010) reconnaît que les langues de travail à la Cour d'appel et dans les tribunaux de première instance sont l'anglais, le néerlandais et le papiamento:

|

Article 9 La Cour et les tribunaux de première instance rendent leurs jugements en néerlandais. Par ailleurs, les langues de travail à la Cour d'appel et dans les tribunaux de première instance sont l'anglais, le néerlandais et le papiamento. |

L'Ordonnance nationale prévoyant les documents ou déclarations rédigés dans une langue étrangère qui, en vertu d’une disposition juridique, doivent être inscrits ou transférés dans les registres publics (2010) énonce qu'il n'est pas obligatoire de traduire en néerlandais les déclarations en anglais à Sint Maarten:

|

Article 1er 1) Si des actes ou des déclarations qui doivent être inscrits ou transférés dans des registres publics en vertu d’une obligation juridique sont rédigés dans une autre langue que le néerlandais, la présentation des traductions littérales, produites et déclarées correspondantes par un traducteur assermenté admis pour cette langue, est également exigée. 2) Les actes ou les déclarations rédigés dans cette langue doivent être accompagnés d’une traduction ou copiés en lieu et place des actes ou des déclarations qui restent joints au registre. En outre, les traductions sont effectuées de la même manière que pour ces documents ou ces déclarations. Article 2 Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, une traduction en néerlandais n’est pas obligatoire à Saint-Martin lors de l’enregistrement ou du transfert de documents ou de déclarations rédigés en langue anglaise et la personne qui offre le document ou la déclaration d’entrée ou de transfert a le droit d’y faire effectuer ce transfert ou ce transfert en langue anglaise. |

Les articles 27 et 28 de la Constitution de Sint Maarten prévoient que quiconque est poursuivi pour une infraction pénale a le droit d'être informé immédiatement, en détail et dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs des accusations portées contre lui, et d'être assisté gratuitement par un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

|

Article 27

Article 28

|

L'article 49a du Code civil Livre 1 (2014) de Sint Maarten énonce qu'une personne a le droit d'employer l'anglais ou l'espagnol:

|

Article 6 1) Si un ressortissant néerlandais, un réfugié ou un apatride qui a vécu à l'étranger, dont le statut personnel est déterminé par la législation de Sint Maarten, souhaite contracter mariage à l'étranger, une déclaration de capacité juridique à se marier lui sera remise à sa demande délivrée conformément au modèle ajouté à l'accord relatif à la délivrance d'un certificat de capacité juridique de mariage (Trb. 1981, 71), conclu à Munich le 5 septembre 1980. 5) Sans préjudice de l'article 6 de l'accord visé au premier paragraphe, les mentions immuables visées au premier paragraphe dudit article seront en outre imprimées en anglais et en espagnol dans la déclaration. |

Il s'agit d'une entorse à la réglementation judiciaire, alors que seule le néerlandais est acceptée à l'écrit.

4.3 Les services administratifs

Dans les services administratifs, le système fonctionne à peu près de la même façon que dans les tribunaux. Bien que le néerlandais soit la langue officielle de l’administration, le papiamento est concurremment employé avec le néerlandais et l'anglais à Curaçao. Dans l’administration du Royaume des Pays-Bas, le néerlandais reste la seule langue d’usage. En fait, la différence réside dans le format employé: à l'écrit, le néerlandais domine sur l'anglais et le papiamento, mais à l'oral, c'est ce dernier qui occupe toute la place.

- La fonction publique

L'Ordonnance nationale instituant les langues officielles (2010) impose au gouvernement d'employer l'une des langues officielles, soit l'anglais ou le néerlandais:

|

Article 3 1) Dans ses communications écrites et orales avec les résidents, le gouvernement doit employer l'une des langues officielles. 2) Si un résident a exprimé une préférence pour l'une des langues officielles, le gouvernement doit employer cette langue dans la mesure du possible. Si le gouvernement n’emploie pas cette langue, il devra le justifier. 3) Si la communication écrite constitue une décision ou pourrait avoir des conséquences juridiques importantes, le deuxième paragraphe ne s'applique pas. Article 4 Les informations générales fournies par le gouvernement sont fournies dans au moins une langue officielle. |

L'Ordonnance nationale sur le droit matériel de la fonction publique (2017) impose aux fonctionnaires de Sint Maarten l'obligation de maîtriser oralement et par écrit les langues anglaise et néerlandaise:

|

Article 14 2) Le fonctionnaire doit se conformer aux règlements prévus par les autorités compétentes ou en son nom concernant son activité ou son comportement. 3) Il doit s’abstenir de jurer et de tenir un langage grossier ou obscène. |

- La santé

Dans le domaine de la santé, étant donné que la plupart des médecins généralistes sont formés aux Pays-Bas ou aux États-Unis, ils connaissent tous l'anglais et/ou le néerlandais. En outre, un petit nombre de médecins généralistes hispanophones exercent à Sint Maarten. Cela signifie que les services de santé offerts à la population peuvent être en néerlandais, en anglais ou en espagnol.

- L'orthographe

De plus, l'article 5 de l'Ordonnance nationale instituant les langues officielles (2010) énonce que des règlements peuvent être fixées en matière d'orthographe des langues officielles:

|

Article 5 1) Des règlements peuvent être fixées par décret national contenant des mesures générales concernant l'orthographe des langues officielles. 2) Le décret national contenant les mesures générales visées au premier paragraphe est soumis au Parlement. Il entrera en vigueur à un moment à déterminer par décret national, quatre semaines après son dépôt, à moins que le Parlement n'exprime le souhait dans ce délai que la notation des langues officielles soit approuvée par ordonnance nationale. Dans ce cas, un projet d'ordonnance nationale à cet effet sera présenté au Parlement dans les plus brefs délais. 3) Les règlements visés en vertu du premier paragraphe doivent être respectés dans :

|

- L'affichage

À Sint Maarten, l'anglais a le haut du pavé en raison du caractère touristique de l'île. Toutes les inscriptions sont en anglais, sauf de rarissimes exceptions en néerlandais concernant le gouvernement: Welkom op St. Maarten, Raad Voor de Rechtshandhaving, Special basisonderwijs, Staten van Sint Maarten. Visuellement, Sint Maarten est un pays anglais!

On sait que les îles néerlandaises attirent beaucoup de touristes venant de toutes les parties du monde, surtout à Aruba, à Curaçao et dans l'île de Saint-Martin/Sint Maarten. On peut donc s’attendre à ce que les activités économiques se déroulent à la fois en néerlandais, en anglais, en espagnol, mais aussi en français, ce qui ne se reflète pas dans l'affichage.

4.4 Les langues d'enseignement

Depuis l'introduction d'une loi sur l'enseignement primaire (Wet op het primair onderwijs) en 1992, la scolarité obligatoire débute à l'âge de six ans et est d'une durée de six ans; le programme du secondaire dure cinq ans.

De nombreuses écoles sont disponibles à Sint Maarten pour les enfants et les adultes. On compte 16 écoles primaires publiques et deux écoles privées ( la Caribbean International Academy et la Learning Unlimited Preparatory School). Certaines des écoles sont des établissements primaires publics, des écoles secondaires publiques et une école qui offre une éducation spéciale aux élèves handicapés (école Prins Willem-Alexander). Il y a aussi plusieurs écoles affiliées à la religion, qui privilégient un enseignement de leur religion ainsi que le programme d’études, telles que les écoles catholiques, les écoles adventistes du septième jour, les écoles méthodistes et les écoles protestantes. Il y a des écoles primaires privées qui coûtent en moyenne environ 1000 dollars US (881 €) par mois pour chaque élève. Il y a aussi des écoles professionnelles et des universités situées sur l’île, qui sont disponibles pour les adultes. Les frais de scolarité pour les universités s’élèvent à environ 22 000 $ US (19 387 €) par étudiant et par semestre.

- L'éducation fondamentale

Dans les 18 écoles primaires de Sint Maarten, l’éducation fondamentale est l’enseignement destiné aux enfants à partir de quatre ans; elle jette également les bases d’une formation continue. L'objectif de l'éducation fondamentale est l'enseignement général des enfants dans la société de Sint Maarten, vue en relation avec le Royaume des Pays-Bas et la région des Caraïbes en particulier, et le monde en général. Quelle que soit l'origine des enfants, l'enseignement saint-martinois leur offre une large formation intellectuelle, sociale, affective, motrice, artistique et morale. Cela crée les conditions dans lesquelles les élèves peuvent se développer individuellement et en tant que membres d'un groupe pour devenir des jeunes capables de participer de manière optimale à la société.

Dans les écoles de Sint Maarten, l'anglais et le néerlandais étaient jusqu'à récemment utilisés comme langues d’enseignement dans les deux premières années du primaire. Ensuite, seul le néerlandais était enseigné jusqu’à la fin du secondaire. Toutefois, les administrations scolaires ont constaté un taux d’échec très élevé chez les élèves. En effet, 76% des élèves échouaient à un moment donné de leur cursus scolaire. On croit que l’utilisation du néerlandais comme unique langue d’enseignement empêchait la majorité des élèves, qui ont l'anglais ou le créole comme langue maternelle, de réussir leurs études sans difficulté majeure. De plus, les méthodes d’enseignement de la langue sont réputées comme étant trop conditionnées par la réalité et le contexte néerlandais plutôt que par la culture de l'île.

Pour remédier à la situation, un nouveau programme a été élaboré par les administrations scolaires des Antilles néerlandaises. Dans le cadre de ce nouveau programme, la langue maternelle de la majorité de la population sous contrôle néerlandais devra être la langue véhiculaire, c’est-à-dire l’anglais à Sint Maarten. Afin de garantir aux élèves la possibilité de poursuivre des études supérieures, on ajoute, dès le primaire, l’enseignement de trois langues secondes: le néerlandais, l’anglais et le français (ou l’espagnol) qui sont toutes obligatoires.

L'article 10 de l'Ordonnance nationale contenant la réglementation relative à l'éducation fondamentale (2020) énonce que les langues d'enseignement sont «exclusivement l'anglais ou le néerlandais»:

|

Article 10 Langue d'enseignement 1) Les autorités compétentes décident quelles langues d'enseignement seront employées dans l'enseignement à l'école, étant entendu que ces langues sont exclusivement l'anglais ou le néerlandais. 2) Lorsqu'elles prennent la décision visée au premier paragraphe, les autorités compétentes tiennent compte du fait que les objectifs fondamentaux visés à l'article 11 peuvent raisonnablement être atteints avec la ou les langues à enseigner. 3) Un changement dans la langue d'enseignement à employer par l'école ne peut avoir lieu qu'à compter du premier jour d'une année scolaire, à la condition que cela ait été annoncé par les autorités compétentes dans au moins deux journaux 16 mois auparavant. Un tel changement ne peut affecter les cohortes déjà présentes à l’école à la date de l’annonce de ce changement. 4) Les écoles assurent la meilleure connexion possible des élèves dont la langue maternelle ne correspond pas à la ou aux langues d'enseignement en usage à l'école. |

L'article 11 de la l'ordonnance présente ainsi les matières scolaires:

|

Article 11 Matières scolaires 1) L'éducation comprend, lorsque cela est possible conjointement, les matières scolaires suivantes :

|

Il faut comprendre que l'éducation fondamentale couvre à la fois le préscolaire et le primaire. Dans les faits, la plupart des écoles n'enseignent qu'en anglais ou en créole dans les maternelles.

- L'enseignement primaire

L'article 7 de l'Ordonnance nationale réglementant l'enseignement primaire

(2015) énonce les matières scolaires, y compris le néerlandais

et l'anglais:

|

Article 7 1) L'école a une durée de cours de six ans. 2) À la demande de l'autorité compétente, le ministre peut décider que la durée des cours pour une école particulière sera de sept ans. 3) L'enseignement primaire comprend :

4) Sans préjudice de la matière obligatoire mentionnée au troisième paragraphe, sous o, l'ensemble de l'enseignement primaire peut également comprendre les matières suivantes:

Les règlements ministériels doivent prévoir des mesures concernant les matières visées aux o et p. |

Cet article 9 de la l'ordonnance énonce que l’anglais est employé comme langue d’enseignement au cours des deux premières années de la scolarité; dans les années ultérieures, le néerlandais devient la langue d'enseignement dans toutes les écoles:

|

Article 9 1) L’anglais est employé comme langue d’enseignement au cours des deux premières années de la scolarité; dans les années ultérieures, le néerlandais sera la langue d'enseignement dans toutes les écoles. 2) Le Ministre, après avoir entendu les autorités compétentes, peut déterminer que la langue anglaise sera employée comme langue d'enseignement au cours des années scolaires ultérieures. 3) La réglementation est fixée par décret national contenant des mesures générales sur la base desquelles, à la demande des autorités, le Ministre peut désigner une ou plusieurs écoles où la langue d'enseignement dans une ou plusieurs classes est différente de la langue prescrite par loi. La structure pédagogique d'une telle école peut être différente de celle des écoles mentionnées dans la présente ordonnance nationale. |

- L'enseignement secondaire

Il existe neuf écoles secondaires à Saint-Martin, dont une école secondaire néerlandaise et deux écoles secondaires confessionnelles qui privilégient les idéaux et les valeurs chrétiennes. Par exemple, la St. Maarten Academy est une école secondaire située dans la ville de Cul-de-Sac; l’anglais est la langue d’enseignement. Les cours offerts dans le programme de cet établissement sont la langue et la littérature anglaises, les sciences, le français, le néerlandais, les études sociales, la philosophie de la vie, les sciences, les mathématiques, l’économie et la société, l’art, la musique, les technologies de l’information, etc. La plupart des établissements secondaires mettent également l'accent sur l'apprentissage des langues dont le néerlandais, l'espagnol, le français et/ou l'allemand.

Beaucoup d’étudiants fréquentent des collèges aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Certains vont au lycée Robert Weinum situé près de Grand-Case, dans la partie française de l'île Saint-Martin; le français est la langue d'enseignement.

Les articles 10 et 101 de l'Ordonnance nationale réglementant l'enseignement secondaire (2015) expose précisément ces cours de langues:

| Article

10 1)

L'enseignement dans les externats visés aux articles 7 à 9

commence par une période d'enseignement de base qui s'étend sur

deux ans. Article 10a

3) Par décret national contenant des mesures générales, des règlements supplémentaires peuvent être fixées en ce qui concerne les matières d'espagnol, de sciences sociales générales, de sciences naturelles générales et d'éducation culturelle et artistique. |

Les articles 10c et 11a mentionnent aussi la filière plus littéraire de ces mêmes langues:

| Article

10c 1) [supprimé] 2) La partie commune de chaque profil dans l'enseignement pré-universitaire comprend les matières suivantes: Article 11a 2) La partie commune des parcours d'apprentissage comprend la langue néerlandaise, la langue anglaise, les individus et la société, l'éducation physique, l'éducation culturelle et artistique et la langue française ou espagnole. |

- L'enseignement supérieur

L’American University of the Caribbean School of Medicine (AUC) est une école de médecine privée située à Cupecoy (Sint Maarten). D'autres campus de cette université sont situés à Iselin (New Jersey) et à Miramar (Floride). Cet établissement supérieur est reconnue pour offrir une formation médicale complète à tous les étudiants en médecine inscrits à leur programme afin de pouvoir pratiquer la médecine à l’échelle internationale. Après avoir terminé leurs cours, les étudiants peuvent choisir entre des hôpitaux universitaires aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Le taux de résidence des diplômés de l’AUC en 2020 était de 92%. Les frais de scolarité pour l’école sont de 23 000 à 26 000 (euros) par semestre.

Sint Maarten compte une autre université: "de Universiteit van Sint Maarten" ("University of St. Martin"). Cet établissement offre un enseignement qui doit fournir aux étudiants une base solide pour démarrer leur carrière.

Cependant, environ 90% des étudiants préfèrent aller étudier dans des universités aux États-Unis, au Canada et en Europe après l’obtention de leur diplôme du secondaire. Il y a en moyenne 200 élèves inscrits à l’école tout au long de chaque année scolaire.

4.5 Les médias

Dans les médias, c’est le pragmatisme qui prime. En effet, concurremment aux journaux officiels publiés en néerlandais, on trouve des journaux non seulement en espagnol, en anglais et en français, mais aussi en papiamento. Les journaux les plus populaires sont en anglais: The Daily Herald et Today Newspaper. Mais le Telegraf (en provenance d'Amsterdam) et L'Ajoie (français) sont également lus.

Toutes les stations de radio sont en anglais: Laser 101.1 FM, Oasis 96.3 FM, Pearl FM 98.1 FM, Tropixx FM 105.5 et Youth Radio 92.5 FM (Marigot). La Radio Pays-Bas Internationale (Radio Nederland Wereld Omroep), une station publique indépendante des Pays-Bas, diffuse dans le monde entier, notamment aux Pays-Bas caribéens, des émissions de radio et de télévision à l'intention des néerlandophones et des étrangers intéressés par les Pays-Bas et la culture néerlandaise. Elle émet quotidiennement des émissions non seulement en néerlandais, mais en anglais, en papiamento et en espagnol.

Pour la télé, la plupart diffusent en anglais: PJF-TV 7, PJM-TV 9, TV15, TV15 Broadcasting Channel, mais FUSION TV diffuse en français. La télé néerlandaise prévoit des émissions en néerlandais, en anglais, en espagnol et en papiamento.

Le Décret national sur les mesures générales mettant en œuvre les articles 22, 23, 31 et 33 de l’Ordonnance nationale sur les installations de télécommunications (2013) impose des communications en néerlandais ou en anglais:

|

Article 6 1) Lorsqu’un organisme de contrôle reconnu conformément à l’article 4, paragraphe 1, a procédé à des essais de conformité des équipements périphériques aux exigences techniques prévues à cet effet et a constaté, sur la base des résultats de ces essais, que ce dispositif émetteur satisfait aux exigences fixées, l’organisme de contrôle délivre une déclaration de conformité comme preuve. 4) Une déclaration de

conformité est établie conformément à un modèle établi par le

Ministre. La déclaration et les annexes qui l’accompagnent

doivent

être rédigées en néerlandais ou en anglais. |

![]()

La politique linguistique du gouvernement saint-martinois se veut pragmatique. Bien que les langues officielles soient le néerlandais et l'anglais, les langues parlées à Sint Maarten sont différentes. En effet, les insulaires parlent majoritairement un anglais caribéen appelé «anglais des îles» ou un créole généralement à base d'anglais dont les variétés sont toutes distinctes, selon la provenance des îles. L'État de Sint Maarten n'a pas d'autre choix que de privilégier le multilinguisme en misant à la fois sur l'anglais, le néerlandais, l'espagnol, le papiamento et occasionnellement le français qui sert de langue officielle dans la partie septentrionale de l'île.

C'est pour cette raison que l'État forme des individus bilingues ou polyglottes qui sauront s'exprimer autant en néerlandais qu'en anglais ou en espagnol. Le problème, c'est que l'anglais risque de prendre le pas sur le néerlandais, mais pour le moment cette perspective ne semble pas préoccuper les dirigeants locaux. Dans le domaine de l'affichage, n'importe quel visiteur pourrait se croire dans un pays unilingue anglais, ce qui d'ailleurs contraste avec l'affichage français dans la partie française. Au nord, c'est un pays français; au sud, un pays anglais.

Bibliographie

|