|

Îles Féroé

(Pays constitutif du Royaume du Danemark) |

føroyar |

|

Îles Féroé

(Pays constitutif du Royaume du Danemark) |

føroyar |

![]()

| Situées à 450 km au sud-est de l'Islande et à 350 km au nord de l'Écosse (voir la carte générale), les îles Féroé (en féroïen: Føroyar; en danois: Færøerne; en anglais: Faroe, ce qui signifie «îles aux Moutons») forment un archipel danois de 18 îles séparées par de minces détroits. Lorsqu'on parle des «îles Féroé», on a donc recours à une redondance puisque le terme Føroyar implique nécessairement le mot «île». La superficie totale des Féroé est de 1399 km² (Danemark: 43 094 km²; Luxembourg: 2586 km²) et l'île principale est Streymoy (375,5 km²) où se trouve la capitale, Tórshavn (voir la carte détaillée). L'archipel est situé à une distance de 1333 km du Danemark, soit l'équivalent de Paris-Marseille aller-retour ou la distance entre Lisbonne au sud du Portugal et Barcelone au nord de l'Espagne. La distance entre le Danemark et le Groenland est encore plus grande (voir la carte). |

La ville principale est évidemment Tórshavn (23 000 habitants) située sur l’île de Streymoy; elle est suivie par Klaksvík (5800 hab.).

La troisième municipalité est Runavík avec 4200 personnes. Il reste 27 municipalités qui comptent toutes moins de 2000 personnes, alors que trois municipalités comptent moins de 500 personnes. Plusieurs ponts relient la plupart des îles entre elles.Le drapeau des îles Féroé, adopté en 1940 au cours de l'occupation britannique, est blanc avec une croix rouge bordée de bleu et décalée du côté de la hampe. La croix représente le christianisme à l'exemple des autres drapeaux nordiques (Danemark, Norvège, Suède et Islande). Le drapeau des îles Féroé est appelé Merkið en féroïen, ce qui signifie «la bannière».

Les drapeaux des pays scandinaves partagent une caractéristique commune : une croix décalée vers la gauche, connue sous le nom de «croix scandinave» ou «croix nordique»; celle-ci est un symbole de leur héritage chrétien commun et de leur histoire partagée. Le Danemark, avec son drapeau appelé "Dannebrog", a influencé tous les autres royaumes scandinaves, qui ont adopté cette croix dans leurs propres drapeaux, même après leur indépendance. Les autres drapeaux sont nommés ainsi: "Siniristilippu" (Finlande), "Dannebrog" (Danemark), "Norges flagg" ou "Noregs flagg" (Norvège), "Tjúgufáni" (Islande) et "Merkið" (Féroé).

Au point de vue de l'organisation politique, l’archipel des Féroé,

comme le Groenland, est rattaché au royaume du Danemark en tant que «pays

constitutif», et jouit d’une grande autonomie politique pour gérer toutes les

affaires locales; l'archipel est représenté par deux députés au Parlement danois

de Copenhague.

|

Le gouvernement local (Landsstýrið) possède son

propre parlement (Løgtingið), l'un des plus anciens au

monde, et adopte ses lois pour toutes les affaires intérieures, y compris

l'éducation, la langue, la culture et l'industrie. De plus, les îles Féroé

possèdent leur propre drapeau, leurs timbres et délivrent un passeport

particulier. Le chef du gouvernement local est appelé Løgmaður («homme de

loi») et sert de premier ministre. Tout autre membre du cabinet est appelé

landsstýrismaður («homme du comité national») ou landsstýriskvinna

(«femme du comité national»). La péninsule de Tinganes, un promontoire rocheux, à Tórshavn abrite le siège du gouvernement des îles Féroé. L'assemblée du Parlement local, le Løgting, a été déplacée du Tinganes en 1856 dans la vieille ville. |

Les domaines qui demeurent sous la juridiction du Danemark sont la défense militaire, la police, la justice, la monnaie et les affaires étrangères. Les îles Féroé ont aussi leurs représentants au sein du Conseil nordique en tant que membres de la délégation danoise. Les îles Féroé ne font pas partie de l'Union européenne et la législation de l'UE ne s'applique pas aux îles Féroé. Historiquement, on peut affirmer que les îles Féroé et le Groenland font partie de l'«union régale danoise» (Rigsfællesskab). Le 29 juillet, la fête de la Saint-Olav — roi de Norvège de 1016 à 1028 — est un jour férié national et les habitants des autres îles viennent à Tórshavn.

2 Données démolinguistiques

En 2023, la population des îles Féroé était estimée à 53 000 habitants, dont 22 700 dans l'agglomération de la capitale,

Tórshavn, soit 42,8% de la population. Selon les études statistiques du gouvernement territorial, 91,7% des insulaires seraient nés dans l'archipel, 5,8 % au Danemark et 0,3% au Groenland. Les Islandais semblent constituer le plus important groupe d'étrangers avec 0,4% de la population; ils sont suivis par les Danois (0,3%), les Norvégiens (0,2%) et les Polonais (0,2%). Au total, des personnes originaires de 77 pays différents vivent aux îles Féroé, mais ce ne sont parfois que quelques individus d'une communauté.2.1 La langue féroïenne

|

Les Féroïens parlent une langue d’origine scandinave, le féroïen (Føroyskt), une langue germanique de type nordique qu’ils sont les seuls à parler dans le monde, laquelle demeure assez proche à la fois de l’islandais d'aujourd'hui et de l’ancien norvégien qu'on appelait le vieux norrois. Il est difficile de préciser exactement combien de locuteurs dans le monde parlent la langue féroïenne; peut-être 70 000 selon Ethnologue. C'est qu'il faut tenir compte que beaucoup de Féroïens vivent au Danemark (entre 12 000 et 25 000), tandis que des Danois sont installés aux Féroé et n'utilisent que le danois comme langue parlée à la maison. Le caractère insulaire des habitants des Féroé a favorisé la fragmentation dialectale en six variétés (voir la carte à gauche). On distingue généralement les dialectes des fjords du Nord et les dialectes des fjords du Sud.

Certains linguistes placent le dialecte de Tórshavn comme un dialecte à part en tant que «dialecte du Centre». La concentration plus importante de la population autour de Tórshavn a eu pour effet d'assurer à cette variété du Centre une prépondérance par rapport aux autres variétés de l'archipel. Ces variétés sont toutes aisément intelligibles entre elles. |

La concentration des écoles et des médias dans la région de Tórshavn a également contribué à la consolidation de cette variété qui est devenue la norme pour la prononciation correcte du féroïen. Plus de 80 % de la population peut s'exprimer dans le dialecte de Tórshavn. Le dialecte du Centre est devenu une sorte de norme qui est souvent utilisée comme prononciation normale en lecture, dans les écoles et à la radio et la télévision. En raison du caractère insulaire des locuteurs, le féroïen, d’après certains linguistes, a tendance à conserver les formes archaïsantes tant phonétiques que lexicales; il faut dire que les fonctionnaires dont la responsabilité est de surveiller le féroïen, aujourd'hui le Conseil de la langue féroïenne, se sont toujours efforcés de conjurer les «danicismes» (mots empruntés au danois). L'archipel des Féroé est victime d'un mouvement puriste qui a pour mission d'éliminer les éléments étrangers «indésirables».

La langue féroïenne se caractérise notamment par un accent tonique portant sur la première syllabe des mots. Il existe certaines exceptions pour les mots commençant par un préfixe et les mots étrangers, ces derniers étant souvent accentués sur une syllabe postérieure. Par exemple, dans les mots studentur (

«étudiant»), banan («banane») ou motorur («moteur»), l'accent porte sur la seconde syllabe. Au point de vue grammatical, le féroïen possède trois genres (masculin, féminin et neutre) et quatre cas (ou déclinaisons: nominatif, accusatif, datif et génitif), tant au singulier qu'au pluriel. Ainsi, un nom peut avoir théoriquement huit formes différentes par genre. En voici un exemple avec les mots armur («bras») et kambur («crête») au singulier et au pluriel:

|

|

Le féroïen est une langue demeurée très proche de l'islandais, mais il doit de nombreux emprunts au danois, au bas-allemand et, depuis quelques décennies, à l'anglais. La partie la plus importante du lexique provient de la langue nordique commune du vieux norrois. Le féroïen utilise l'alphabet latin pour transcrire la langue écrite, avec un certain nombre de lettres particulière

s telles que [ð] (approximativement "the" en anglais), [ø] (comme eu de "peureux" en français) et [sk].Le tableau ci-dessous présente quelques exemples en féroïen et en islandais, deux langues très proches, ainsi qu'avec le danois et le suédois, l'anglais étant un second élément de comparaison:

Comparaison de mots féroïens avec l'islandais, le danois et le suédois

| Féroïen | Islandais | Danois | Suédois | Anglais | Français |

| Vælkomin | Velkomin | Velkommen | Välkommen | Welcome | Bienvenue |

| Farvæl | Far vel | Farvel | Farväl | Farewell | Adieu |

| Hvussu eitur tú? | Hvað heitir þú? | Hvad hedder du? | Vad heter du? | What is your name? | Quel est votre nom? |

| Hvussu gongur? | Hvernig gengur? | Hvordan går det? | Hur går det? | How is it going? | Comment ça va? |

| Hvussu gamal ert tú? | Hversu gamall ert þú? | Hvor gammel er du? | Hur gammal är du? | How old are you? | Quel âge avez-vous? |

| Reyður / reyð / reytt | Rauður / rauð / rautt | Rød | Röd | Red | Rouge |

| Bláur / blá / blátt | Blár / blá / blátt | Blå | Blå | Blue | Bleu |

| Hvítur / hvít / hvítt | Hvítur / hvít / hvítt | Hvid | Vit | White | Blanc |

Bien que l’intercompréhension entre les langues scandinaves telles que le danois, le suédois et le norvégien s'avère relativement aisée, elle est plus difficile avec le féroïen et l'islandais (autant que le portugais peut l'être pour un francophone), sauf pour les Féroïens eux-mêmes, car ils connaissent tous le danois, la seconde langue officielle. Le bilinguisme féroïen / danois est généralisé dans tout l'archipel. On peut parler d'une société bilingue qui pratique une certaine diglossie, le féroïen étant la langue quotidienne et familiale, le danois, la langue administrative. La plupart des Féroïens sont capables aussi de converser en anglais. Au final, les Féroïens parlent généralement le féroïen, le danois, l'anglais et comprennent le suédois, le norvégien et l'islandais.

2.2 Les immigrants

Au total, on compterait près de 70 à 80 nationalités différentes dans l'archipel, mais les Féroïens (appelés aussi Féringiens) de souche forment encore la grande majorité. En réalité, peu d'immigrants viennent de l'extérieur des pays nordiques, surtout si l'on exclut le Danemark:

|

Pays |

Langue |

Hommes | Femmes | Total | Pourcentage |

| Pays nordiques |

- |

565 | 568 | 1133 | 87,0 % |

| Danemark |

danois |

500 | 509 | 1009 | 77,5 % |

| Groenland | groenlandais | 7 | 13 | 20 | 1,5 % |

| Islande | islandais | 25 | 14 | 39 | 2,9 % |

| Norvège | norvégiern | 21 | 19 | 40 | 3,0 % |

| Suède | sudois | 11 | 13 | 24 | 1,8 % |

| Finlande | suédois ou finnois | 1 | - | 1 | 0,0 % |

| Autre pays | - | 71 | 97 | 108 | 8,3 % |

| Total - ArcticStat 2012 | 636 | 665 | 1301 | 100,0 % |

Dans le tableau précédent, qui illustre l'apport des immigrants pour l'année

2012 (les statistiques n'ont pas été modifiées depuis lors), les ressortissants

des pays nordiques comptaient pour 87 % des immigrants. Les seuls Danois

représentaient 77,5 %, ce qui laisse peu d'immigrants pour le Groenland (1,5 %),

l'Islande (2,9 %), la Norvège (3 %), la Suède (1,8 %) et la Finlande (0,0 %).

Les autres pays réunis correspondaient à 8,3 % de l'apport migratoire total. Les

ressortissants des pays suivants sont représentés par au moins 10 immigrants:

Brésil, Philippines, Ghana, Croatie, Macédoine, Pologne, Roumanie, Russie,

Serbie, Thaïlande, Inde, Indonésie, Lituanie, Royaume-Uni, États-Unis, Canada.

D'autres immigrants viennent de plusieurs autres pays, mais ils ne comptent bien

souvent qu’un, deux ou cinq individus. En 2014, les dix premières langues

parlées aux Féroé étaient le féroïen (90%), le danois (3,1%), l'islandais

(0,4%), l'anglais (0,3%), le philippin (0,2%), le norvégien, (02%), le thaï

(0,1%), le roumain (0,1%), le groenlandais (01%) et le serbe (0,1%).

On

compte environ 35 000 touristes par an dans les îles Féroé. Les Danois

représentent plus de 40 % des touristes «étrangers», suivis par les Norvégiens,

les Anglais et les Américains, les Suédois, les Allemands, les Islandais et les

Canadiens. Les Français ne sont que 450 visiteurs annuellement; on recense

également, chaque année, une centaine de touristes suisses et le même nombre de

Belges. L'anglais sert de langue véhiculaire pour tous.

L'archipel des Féroé fut vraisemblablement connu des moines irlandais dès l'an 500. De 700 à 800 environ, des ermites gaéliques venus d'Écosse s'y installèrent, mais ils les abandonnèrent au début du IXe siècle, lorsque les incursions des pilleurs vikings atteignirent les îles Féroé. Dès lors, les îles devinrent un relais maritime pratique reliant les routes entre la Scandinavie et les colonies vikings d'Islande, du Groenland et, pour une brève durée, d'Amérique du Nord.

3.1 Les immigrants norvégiens

Les habitants actuels des îles Féroé sont donc les descendants d'immigrants norvégiens, qui avaient eux-mêmes remplacé une petite population d’origine écossaise et irlandaise. Ils parlaient le vieux norrois occidental (voir la carte), l'ancêtre des langues scandinaves modernes, qui a été utilisé du VIIIe au XIVe siècle. Le vieux norrois a servi de langue véhiculaire aux Vikings et il a forcément influencé les langues nordiques contemporaines parce qu'elles en sont toutes issues.

|

C'est à cette époque qu'Olaf fut élu roi de

Norvège (1116-1128) sous le nom de Olav II, et qu'il entreprit de faire du

christianisme la religion de son pays. Il fit construire des églises et des

monastères jusqu'au Groenland.

Puis des colons norvégiens commencèrent à épouser des femmes originaires du nord de l'Irlande et de l'île de Grande-Bretagne, notamment des îles Orkney et Shetland en Écosse, auparavant installées dans les îles Féroé et en Islande. En conséquence, les langues celtiques d'Écosse et d'Irlande ont influencé la langue scandinave des habitants des Féroé; des mots d'origine gaélique parsèment encore le féroïen d'aujourd'hui. Les habitants conservèrent la vieille langue commune au nord-ouest de l’Europe, le vieux norrois qui était aussi parlé en Islande et en Norvège, ainsi qu'à quelques autres endroits dans l’Atlantique Nord, notamment au Groenland. Vers 1200, les différences entre les parlers étaient encore infimes. |

Vers le XVe siècle, une langue

distincte, le féroïen, s'est progressivement développée dans les îles de

l'archipel, bien qu'elle soit demeurée intelligible avec l'ancien norrois des

Vikings de l'Ouest. Jusqu'en 1380, les îles Féroé ont appartenu à la Norvège.

3.2 La domination danoise

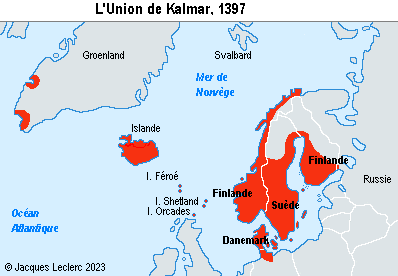

|

Puis l’archipel des Féroé tomba sous la souveraineté de la

couronne danoise en 1397 par l’union de

Kalmar. Avec l’Union, la Norvège apportait ses vastes possessions du nord de

l’Atlantique, c’est-à-dire les îles Féroé, l’Islande et le Groenland. En fait,

l’union de Kalmar réalisait sous un seul royaume l'unification du Danemark, de

la Suède et de la Norvège, et prévoyait que les trois pays seraient gouvernés

par un souverain danois. La reine Margrethe Ire,

régente du Danemark, de la Norvège et de la Suède, fit couronner, en juin 1397,

dans la ville suédoise de Kalmar, son neveu Erik de Poméranie, comme roi de

l’Union. Ce dernier ne gouverna personnellement qu’à partir de 1412, et il

mécontenta rapidement les Suédois qui se révoltèrent en 1434. L’Union avec la

Suède prit fin en 1521-1523 lorsque Gustave Eriksson chassa les Danois et se fit

reconnaître roi de Suède.

Jusque là, le féroïen possédait une orthographe similaire à l'islandais et au norvégien, mais après que la Réforme religieuse de 1536 les dirigeants danois interdirent son usage dans les écoles, les églises et les documents officiels. C'est ainsi qu'en 1540 la Réforme luthérienne s'imposa dans les îles avec la Fólkakirkja, la religion d'État. |

Le féroïen écrit tomba en désuétude et disparut, mais les insulaires continuèrent d'employer leur langue orale dans les ballades, les contes populaires et dans leur vie quotidienne, en maintenant ainsi une tradition riche, bien que, durant trois cents ans, le féroïen cessa d'être écrit. Mais le rôle prédominant que la langue danoise a acquis sous le régime du Danemark eut une influence considérable sur la langue féroïenne tout entière. En ce qui concerne le vocabulaire en particulier, le féroïen a absorbé à cette époque une abondance de mots danois, ce qui laissa une marque importante sur le système linguistique.

- La restauration du féroïen

Au cours du XVIIIe siècle, le danois devint la langue officielle de l’Église du Danemark, qui imposa cette langue aux insulaires des Féroé. Ces derniers réagirent mal à l'imposition de la langue danoise, car leur langue fut remplacée par le danois non seulement comme l'unique langue écrite, mais aussi comme l'unique langue religieuse.

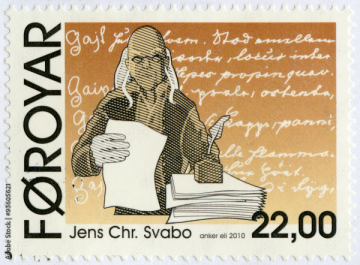

|

Jens Christian Svabo (1746-1824) fut le premier érudit à s'intéresser à la langue féroïenne; il est considéré comme le fondateur de la lexicographie de cette langue et l'un de ses premiers linguistes. Ce Féroïen d'origine né dans l'île de Vágar (danois : Vågø) partit faire des études musicales à Copenhague (Danemark). Durant ses temps libres, Svabo, devenu violoniste, travailla à un projet de dictionnaire de la langue féroïenne, mais dans son aspect purement oral. Au cours des années 1781 et 1782, Jens Christian Svabo fut mandaté par le roi du Danemark, Christian VII, pour rassembler dans son archipel natal des informations nécessaires pour en faire la description géographique, inventorier les ressources naturelles et évaluer la situation économique. Tout en s'acquittant de sa tâche, il en profita pour accroître ses collections féroïennes de vocabulaire et de ballades. Pour ce faire, il dut réinventer sa propre orthographe basée sur la prononciation, car la tradition écrite avait été perdue. Persuadé que le féroïen était voué à la disparition à cause du danois, il s'employa avec empressement à collecter le lexique de la langue et à transcrire les témoignages de sa littérature orale. Les travaux de Svabo furent le point de départ de la renaissance du féroïen qui devint une langue écrite suffisamment forte pour tenir tête au danois dans les domaines de la religion, de l'enseignement, de la culture, voire de l'administration. |

L’Angleterre occupa l'archipel à partir de 1807, mais les Féroé et le Groenland furent restitués au Danemark en 1814, lorsque l'Union entre le Danemark et la Norvège fut abolie. L’archipel des Féroé devint ensuite un «département danois». Les ecclésiastiques et les fonctionnaires étaient tous danois, ce qui rendit encore plus prestigieuse la langue danoise. De plus, la seule langue d'enseignement dans les écoles était le danois.

- La modernisation de l'écriture

|

En 1854, le Féroïen danophone

Venceslaus Ulricus Hammershaimb (1819-1909) publia une orthographe

moderne du féroïen, compatible avec la tradition écrite du vieux norrois.

L'orthographe de Hammershaimb rencontra une certaine opposition en raison de sa

complexité et un système différent fut proposé par le Danois Jakob Jakobsen

(1864-1918), dont l'orthographe demeurait plus proche de la langue parlée, mais

cette approche ne fut jamais utilisée par les locuteurs du féroïen. Jakobsen

préconisait aussi de renouveler le vocabulaire du féroïen dans tous les domaines

sur l'ensemble du territoire de l'archipel. Dans les faits, c'est à V. C.

Hammershaimb que l'on doit l'orthographe employée aujourd'hui en féroïen en

recourant à des bases étymologiques. C'est ce qui explique que le féroïen écrit

reste assez éloigné du féroïen oral, ce qui implique certaines difficultés

d'ordre orthographique. Ce philologue fut le premier pasteur à lire la Bible en

féroïen, ce qui incita l'Église luthérienne à délaisser le danois pour le

féroïen.

Le premier manuel en féroïen, Förisk ABC, un petit livre de 12 pages fut publié en 1891. À la fin du XIXe siècle, un mouvement nationaliste vit le jour avec comme objectif de protéger la langue et la culture féroïennes contre l'influence danoise de plus en plus marquée. |

Avec la nouvelle langue écrite comme base et parallèlement au renouveau national de cette fin du XIXe siècle, une littérature féroïenne moderne se développa. Le fait que le premier journal imprimé en féroïen, le Føringatiðindi, soit paru en 1890 semble particulièrement important. Ce fut l'un des premiers résultats tangibles d'une assemblée populaire tenue à Torshavn à Noël 1888, au cours de laquelle un programme fut établi pour la restauration et le développement du féroïen. La plus grande importance fut d'introduire le féroïen dans les écoles, à l'église et dans l'administration. Les efforts visant à restaurer la langue féroïenne provoquèrent d'âpres controverses, politiques et culturelles, avant qu'elle ne soit officiellement reconnue en 1938 comme langue d'enseignement dans les îles.

En 1903, l'emploi du féroïen dans les églises avait été autorisé sous certaines conditions : la communion devait avoir lieu en danois, mais le féroïen ne pouvait être utilisé pour prêcher que si toutes les autorités ecclésiastiques, le prévôt et le conseil local donnaient leur consentement. À partir de 1912, le service de la communion pouvait avoir lieu en féroïen, mais seulement si l'évêque donnait au préalable son autorisation. La plupart des pasteurs étaient formés au Danemark et ne parlaient bien souvent que le danois. C'est ainsi que la plupart des Féroïens ont fini par associer de manière conservatrice la langue danoise à la liturgie, aux hymnes et notamment à la Bible. Le 13 mars 1939, l'Église évangélique luthérienne décida que le féroïen devenait la «langue de l'Église». Aujourd'hui, le clergé féroïen presque exclusivement le féroïen, mais certains chants religieux des îles Féroé sont chantés en danois.

- L'occupation étrangère

|

Au matin du 9 avril 1940, les forces allemandes franchirent la

frontière du Danemark lors de l'opération Weserübung, en violation

directe du traité germano-danois de non-agression signé l'année

précédente. L'occupation fut menée si rapidement que la plupart des

Danois se levèrent sans s'apercevoir que leur pays venait d'être

occupé. Or, l'archipel des Féroé situé au large de l'Écosse

représenterait un grand danger pour le Royaume-Uni; c'est donc dans

ce contexte que les Britanniques lancèrent une opération militaire

sur les îles Féroé — l'opération Valentine — afin d'en prendre

le contrôle au cas où les Allemands auraient envisagé de faire de

même. Au cours de la guerre, les îles (peuplées d'environ 28 000

habitants) subirent des attaques de l'aviation allemande sans

qu'aucun projet de conquête ne soit élaboré alors qu'elles étaient

occupées par plus de 200 Britanniques.

Winston Churchill, alors premier lord de l'Amirauté, annonça ainsi à la Chambre des communes en 1940 que les îles Féroé étaient occupées : |

| Nous occupons en ce moment les îles Féroé, qui appartiennent au Danemark et sont un point stratégique de haute importance et dont la population s'est montrée toute disposée à nous recevoir avec chaleur. Nous allons protéger les îles Féroé de toutes les rigueurs de la guerre et nous y établir commodément par la mer et l'air jusqu'à ce que le moment vienne de les rendre au Danemark, libéré de l'asservissement immonde dans lequel l'agression allemande l'a plongé. |

Les Féroïens furent ainsi dégagés de l'autorité danoise jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La plus grande partie du personnel britannique était stationnée à l'île Vágar autour de l'aérodrome. Beaucoup de Féroïens se familiarisèrent avec l'anglais. Environ 170 mariages eurent lieu entre des soldats britanniques et des Féroïennes.

Pendant l'occupation britannique, le Løgting (Parlement féroïen) eut forcément les pleins pouvoirs législatifs. Des indépendantistes tentèrent de déclarer l'indépendance des îles Féroé, mais ils furent mis en minorité. Pendant l'occupation du Danemark, Churchill refusa d'approuver toute modification du statut constitutionnel des îles Féroé. Après avoir vécu une autonomie quasi complète pendant la guerre, le retour au statut d'avant-guerre devenait impopulaire et irréaliste.

Un référendum sur l'indépendance eut donc lieu 1946, mais celui-ci n’avait été «gagné» que par 50,7 % des votes exprimés. Néanmoins, le Danemark dut négocier avec les représentants des Féroé et, en 1948, octroyer à l'archipel un «statut d’autonomie».

3.3 L'autonomie et la langue identitaire

La Loi sur l'autonomie des îles Féroé de 1948 ne reconnut effectivement le féroïen que «comme la langue principale» tout en précisant à l'article 11 que le danois devait être appris à un très haut niveau, c'est-à-dire «enseigné correctement et avec soin». Dans le texte du statut d’autonomie, il n'est pas mentionné que le féroïen est la «langue nationale» des Féroé, seulement la «langue principale». Le gouvernement danois a volontairement employé cette formulation ambiguë, car il ne désirait aucunement reconnaître le féroïen comme la langue nationale ou la langue officielle des îles Féroé.

D'ailleurs, encore aujourd'hui

le statut juridique du danois n'est défini ni dans la Constitution ni dans quelque loi que ce soit; le danois est la langue officielle du Danemark dans les faits (de facto), non par la loi (de jure). En revanche, en 1950, les autorités danoises consentirent aux habitants des Féroé une grande autonomie. Cependant, la langue des tribunaux resta principalement le danois et les lois du Løgting furent publiées avec un texte parallèle en danois.De plus, la Loi d'autonomie suscita des controverses, notamment dans la première phrase du premier article qui posait problème : «Les îles Féroé constituent une nation démocratique autonome au sein du Royaume danois.» On écrit que les îles Féroé font partie du Royaume danois, mais aussi qu'elles constituent une nation autonome, ce qui peut paraître paradoxal. Les autorités danoises et féroïennes interprètent le libellé différemment, avec des conséquences différentes. Pour le gouvernement danois, les îles Féroé bénéficient d'une certaine autonomie en vertu de la Constitution danoise, alors que pour les Féroïens les îles étaient «un État constitutif» indépendant au sein du Royaume.

- Les projets d'indépendance

|

Le 17 mars 2000, le gouvernement féroïen présenta au gouvernement danois un projet d'indépendance (Uafhængighedsprojekt), tout en gardant le souverain ou la souveraine du Danemark comme chef d'État ainsi que la monnaie danoise (la couronne). Selon ce projet, le Parlement local, le Løgting, devait détenir le pouvoir suprême et ne devait plus être représenté à l’Assemblée nationale de Copenhague. Les Féroïens souhaitaient également maintenir une coopération administrative avec le Danemark dans les domaines de la santé, du social, de la justice et du trafic aérien. Le gouvernement danois laissa entendre qu'il ne s'opposerait pas à ce désir d'indépendance, mais que la sécession avait un prix: l'arrêt de l'aide annuelle d'environ un milliard de couronnes (soit 134 à 145 millions de dollars US) et le paiement de la dette de six milliards de couronnes (plus de 800 millions de dollars). |

Selon un sondage réalisé par le quotidien féroïen (ou féringien) Sosialurin et la télévision locale, la question de l’indépendance politique semblait très partagée : 45,9 % pour et 44,5 % contre. Les autorités danoises espéraient, de leur côté, que les velléités autonomistes puissent se faire plus sourdes dans un proche avenir. Le 26 mai 2001, la population des îles Féroé était appelée à se prononcer sur un projet concernant la souveraineté de son archipel. Ce projet de référendum comportait quatre points importants:

1) le transfert des compétences de Copenhague aux autorités insulaires, au plus tard en 2012;

2) la création d'un fonds pour financer la période de transition;

3) la réduction et élimination progressive des subventions du Danemark;

4) l'organisation d'un nouveau référendum sur la création, au plus tard en 2012, d'un État indépendant.

Selon le gouvernement danois, la proposition du gouvernement féroïen irait «trop loin», car elle conduirait «à la sortie des îles Féroé du royaume du Danemark». Quoi qu'il en soit, c'est à la population féroïenne (féringienne) de se prononcer sur les rapports entre les îles Féroé et le Danemark.

Les négociations avec les autorités autonomes féroïennes sur le statut à venir des îles Féroé à l’intérieur ou à l’extérieur du royaume danois se sont poursuivies. Le gouvernement danois avait pour principe que l’avenir des îles Féroé appartenait à la population féroïenne elle-même. Pour peu que la population féroïenne exprime le souhait d’obtenir la souveraineté en dehors de l’unité du royaume, le gouvernement était prêt à négocier pour trouver une solution raisonnable pour les deux parties.Au final, le référendum fut annulé après que le

gouvernement danois eût annoncé que les subventions versées par le Danemark aux îles Féroé allaient être réduites, puis supprimées, au fur et à mesure que les autorités féringiennes prendraient en charge les tâches qui leur appartiennent.- La répartition des pouvoirs

Les îles Féroé font toujours partie du royaume du Danemark et continuent de bénéficier de leur autonomie politique. En effet, les habitants de cet archipel administrent la plupart de leurs affaires intérieures grâce à leur propre parlement et à leur gouvernement autonome (le Landstýri). Toutefois, les questions concernant les relations extérieures, la défense, la police et la religion — l'Église au Danemark est une Église luthérienne d'État — sont demeurées sous la responsabilité du gouvernement danois. Les Féroïens élisent deux représentants au Parlement danois (le Folketing), mais l’archipel ne fait pas partie de l'Union européenne.

En 2005, le Parlement danois adopta la Loi sur la prise en charge par les autorités féroïennes des dossiers et des zones concernées; cette loi répartissait clairement les pouvoirs entre le Danemark et les Féroé. Seuls les domaines suivants sont sous la juridiction du DanamarK; la Constitution de l'État; la citoyenneté; la Cour suprême; la politique étrangère, la sécurité et la défense; la monnaie et la politique monétaire. Ce fut ensuite la Loi sur l'acquisition des autorités féroïennes des sujets et compétences (2005) qui autorisait que les questions

portant sur la langue danoise et son usage pouvaient être laissées sous la juridiction des autorités féroïennes, mais que les citoyens devaient être mesure partout dans le royaume d'employer la langue danoise à des fins officielles. La même année, la Loi sur les questions et domaines de compétence des autorités féroïennes en vue de leur prise en charge (2005) reprenait le principe de « prise de contrôle » ou de transfert de juridiction, par lequel les autorités féroïennes assumaient la responsabilité de domaines auparavant sous contrôle conjoint danois et féroïen, notamment en matière de justice. La même année, la Loi sur les traités internationaux du gouvernement des îles Féroé (2005). Cette loi énonçait que les autorités féroïennes pouvaient conclure des négociations et des accords avec des États étrangers et des organismes internationaux, au nom du Royaume du Danemark, concernant des domaines entièrement repris en charge par les autorités féroïennes. Les représentants des Îles Féroé peuvent également être employés et stationnés dans les missions diplomatiques du Royaume du Danemark, afin de pouvoir défendre les intérêts des îles Féroé, en ce qui concerne les domaines de responsabilité transférés.En 2008, la Loi modifiant la loi des îles Féroé sur la gestion des tribunaux et diverses autres lois déclarait que «la langue principale au tribunal est des îles Féroé est le féroïen, mais le danois peut être aussi employé». Finalement, la Loi sur la promulgation des lois, décrets et proclamations (2016), bien qu'elle ne porte pas sur la langue, complétait néanmoins la Loi sur l'autonomie. Contrairement à la loi sur le gouvernement local, la nouvelle législation adoptée couvrait les trois domaines de l'autorité gouvernementale: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. L'administration gouvernementale féroïenne se trouvait ainsi plus complétée. Les autorités féroïennes acquièrent l’autorité législative et administrative sur chaque domaine qu’elles reprennent du Danemark et sont également responsables du coût financier associé à ces domaines.

Les domaines de compétence qui ne sont pas repris par les autorités féroïennes restent sous l'autorité du gouvernement et de la Constitution danois. Il s’agit notamment de la police, des services pénitentiaires et de probation, du droit de la capacité juridique, du droit de la famille et du droit des successions, du contrôle de l’immigration et des frontières, de la réglementation et de la supervision financières et de l’aviation.

Le fonctionnement des îles

Par conséquent, les îles Féroé font toujours partie du Danemark qui apparaît comme un «bon colonisateur» qui pratique une «politique coloniale douce». On aurait découvert récemment du pétrole dans l'archipel des Féroé. Les compagnies pétrolières se sont mis immédiatement en place. Le Danemark aurait ainsi tout intérêt à garder les Féroé au sein du Royaume. On dirait que les espoirs d’émancipation et d’indépendance des Féroïens reposent uniquement sur ce qu’on pourrait découvrir dans les fonds marins de leur environnement proche. On comprend pourquoi les habitants des îles demeurent très partagés sur la question, même si tous semblent prêts à conserver la monnaie et la monarchie danoise.

Le Danemark assume le rôle de «grand assistant» qui doit retirer les marrons du feu pour les îles Féroé et le Groenland. Le Danemark ne s'oppose pas formellement à l’indépendance des îles Féroé et du Groenland, mais les politiciens soutiennent ouvertement toujours ceux qui veulent maintenir le statu quo. D'ailleurs, les Féroïens ne sont pas tous convaincus que les liens avec le Danemark doivent être rompus le plus rapidement possible. Ainsi, il existe des désaccords de la part des représentants féroïens sur la façon dans laquelle le Danemark devrait s'impliquer dans les affaires féroïennes pour contribuer à résoudre les problèmes.

Une enquête, menée en 2015 par le journal Dimmalætting à l'occasion du récent débat parlementaire sur le royaume du Danemark, montre que tous les partis politiques féroïens souhaitent une constitution féroïenne qui puisse contribuer à formaliser la «marge de manœuvre» que le Danemark accorde actuellement aux îles Féroé. Bien que les représentants des îles Féroé travaillent depuis plusieurs années pour créer une constitution, celle-ci n'a jamais été présentée au Lagtinget en raison de désaccords sur la formulation. Le statu quo se perpétue, faute de solutions de remplacement.

Bien que géographiquement éloignés, les Féroïens demeurent une société moderne, offrant à ses habitants un niveau de vie et des perspectives éducatives et professionnelles comparables à ceux des autres pays nordiques avec en prime une petite langue vulnérable, mais assez bien protégée par son insularité et une forte politique volontariste. Somme toute, il est même étonnant que la langue féroïenne n'ait pas disparu; c'est une survivante.

En vertu de l’article 11 de la Loi sur l'autonomie des îles Féroé de 1948, le féroïen est «la langue principale» des îles et est, avec le danois, la langue officielle de l'archipel :

|

Article 11 1) Le féroïen est reconnu comme langue principale, mais le danois doit être enseigné correctement et avec soin, alors que le danois et le féroïen peuvent être employés au même titre dans la conduite des affaires officielles. 2) Pour les pourvois en appel, tous les documents en féroïen doivent être accompagnés d'une traduction en danois. |

Il faut remarquer la formulation de cette disposition sur la langue féroïenne: elle n'est pas déclarée «langue officielle», mais seulement «langue principale» (en danois: Hovedsproget), ce qui au point de vue juridique ne veut rien dire, sauf que cela signifie que le féroïen est la langue la plus employée par les insulaires, ce qui suppose que le danois est une langue seconde. Ce genre de formulation reflète les ambiguïtés des autorités danoises sur la notion de «langue officielle».

Bien que le danois soit la langue officielle du Danemark dans les faits, elle ne l'est pas par la loi. Par conséquent, le statut juridique du danois n'est défini ni dans la Constitution danoise ni dans quelque loi que ce soit. En réalité, le danois est la langue officielle du Danemark dans les faits (de facto), non par la loi (de jure). Il n'existe à peu près pas dispositions juridiques (Constitution, lois, décrets, etc.) réglementant la langue danoise au Danemark. Le règlement intérieur du "Folketing" ne mentionne pas davantage la langue danoise, bien qu'il soit rédigé en danois, tandis que le Manuel des travaux parlementaires ne porte que sur l'orthographe dans la rédaction des lois et des règlements. La Loi sur l'Église ne précise pas plus le danois comme langue officielle. Même si les lois scolaires mentionnent à plusieurs reprises le danois, aucun des textes ne proclame que le danois est une langue officielle, y compris la Loi sur les universités. Cette situation juridique se reflète dans la Loi sur l'autonomie des Féroé et dans l'attitude du gouvernement danois et des autorités féroïennes.

4.1 La langue usuelle du Parlement local

Les débats du Parlement féroïen (le Løgting en danois, mais le Løgtingið en féroïen) se déroulent normalement en féroïen et les lois sont toujours rédigées et promulguées dans cette langue, puis traduites en danois à des fins administratives avec l’État danois. Quant aux lois danoises publiées dans cette langue, elles sont déclarées valides aux îles Féroé. L'article 22 du

Règlement intérieur du Parlement (1996) ne mentionne pas formellement une langue en particulier, mais le contexte laisse entendre qu'il s'agit probablement du féroïen qui doit être linguistiquement conforme:|

Article 22 Le directeur du Parlement ou ses employés qu'il désigne à cet effet doivent exécuter les tâches suivantes:

|

En cas de conflit d’interprétation entre les deux versions danoise et féroïenne, la langue danoise peut être jugée prioritaire par les cours d’appel du Danemark.

Même si le Parlement, le Løgtingið, a adopté un projet de loi, celui-ci n'est pas nécessairement contraignant pour le citoyen. Il ne peut l'être qu'une fois que le premier ministre féroïen a approuvé le projet de loi, qui devient alors une loi du Parlement, et l'a publié au Journal officiel. Le premier ministre a tout à fait le droit de refuser d'approuver un projet de loi, ce qui l'annule forcément. Toutefois, il approuve la proposition, car le refus de sa part peut avoir pour conséquence d'être destitué de son poste par le Parlement.

4.2 Les langues de la justice

En matière de justice, le danois et le féroïen sont les deux langues admises dans les tribunaux. Les procès se déroulent normalement en féroïen, mais le juge doit néanmoins connaître le danois.

L'article 149 de la Loi modifiant la loi des îles Féroé sur la gestion des tribunaux et diverses autres lois (2008) autorise les deux langues et le recours à l'interprétariat si un témoin parle une autre langue ou que des documents sont présentés dans une langue étrangère :|

Article

149

1) La langue

principale

au tribunal dans les îles

Féroé est le féroïen,

mais le danois peut être

aussi employé.

L'interrogatoire des

justiciables qui ne possèdent

pas une connaissance

suffisante de la langue

féroïenne ou danoise doit se

faire autant que possible

par un traducteur

ou un

interprète désigné

par la cour. Toutefois, à

l'exception de la

procédure pénale dans

laquelle les jurés

sont impliqués,

le recours à l'interprétariat

peut être rejeté lorsqu'aucune

des parties n'en fait la demande

et que la cour estime

qu'elle a une connaissance

suffisante de la langue

étrangère.

Si le juge n'a pas une

connaissance suffisante de la

langue

féroïenne, il peut appeler une personne assez compétente pour agir comme

traducteur lorsque c'est approprié. |

L'article 17 de la

Loi modifiant la loi des îles Féroé sur la gestion des tribunaux et diverses autres lois (2008) oblige les tribunaux à garantir l'emploi du féroïen :|

Article

17

1) Les représentants des tribunaux de district, les tribunaux maritimes et commerciaux et la cour d'enregistrement foncier peuvent entendre des causes relevant de leur juridiction dans la mesure où le détermine le président de la cour. 2) L'administration de la cour fixe les règles pour les procurations dans les tribunaux de district, les tribunaux maritimes et commerciaux et la cour d'enregistrement foncier. Pour les îles Féroé, les règlements doivent garantir que soit formé le nombre nécessaire de greffiers selon le droit féroïen, la société féroïenne, la culture féroïenne ainsi que dans la langue féroïenne à l'oral et à l'écrit. |

Dans la nomination des juges, l'article 43 de la

Loi modifiant la loi des îles Féroé sur la gestion des tribunaux et diverses autres lois autorise les autorités à accorder la préférence aux candidats maîtrisant la langue féroïenne à l'oral et à l'écrit:|

Article

43

2) Pour la nomination d'un poste de magistrat (juge) à la cour dans les îles Féroé, la préférence est également accordée aux candidats maîtrisant la langue féroïenne à l'oral et à l'écrit et connaissant le droit féroïen, la société féroïenne et la culture féroïenne. |

Le paragraphe 3 de l'article 149 de la Loi modifiant la loi des îles Féroé sur la gestion des tribunaux et diverses autres lois accorde aux ressortissants d'un pays nordique la possibilité de «présenter des documents rédigés dans sa propre langue»:

|

Article 149

3) Tout ressortissant d'un autre pays nordique peut, indépendamment des dispositions prévues aux 1 et 2, présenter des documents rédigés dans sa propre langue. La cour doit cependant traduire ces documents en féroïen si l'autre partie le demande ou si le tribunal le juge nécessaire. À la demande d'un ressortissant d'un autre pays nordique, la cour doit prendre les mesures nécessaires pour que les documents déposés par la partie adverse soient traduits dans les langues nordiques étrangères. |

Il est vrai que certaines langues nordiques (suédois, danois, norvégien) sont aisément intelligibles entre elles, mais ce n'est pas toujours le cas avec le féroïen et l'islandais. Sur demande d'une partie ou si la cour le juge nécessaire, une traduction en féroïen peut être est exigée.

Selon l'article 69 de la Loi modifiant la loi des îles Féroé sur la gestion des tribunaux et diverses autres lois, la composition d'un jury doit tenir compte de la connaissance suffisante de la langue danoise ou féroïenne.

De plus, seul le danois est admis dans une cour d’appel, et ce, conformément à l’article 11 (paragraphe 2) de la Loi sur l'autonomie des îles Féroé: «Pour les pourvois en appel, tous les documents en féroïen doivent être accompagnés d'une traduction en danois.»

Dans le cas où les juges ou les greffiers de la cour sont de nouveaux venus dans les îles Féroé, le danois est systématiquement utilisé avec, au besoin, le recours à l'interprétariat. En général, la sentence du juge est en danois, mais elle peut aussi être rendue en féroïen. Beaucoup de juges ne sont guère familiers avec la terminologie féroïenne parce qu'ils ont été formés au Danemark. Par le fait même, ils se sentent plus aptes à utiliser la terminologie danoise. Au final, les justiciables de l'archipel des Féroé sont assurés d'obtenir un procès dans leur langue ou d'être entendus en employant leur langue maternelle, que ce soit le danois ou le féroïen. Les habitants des îles Féroé ont le droit d'utiliser leur langue maternelle et au besoin de recourir à un interprète. Pour le ministère danois de la Justice, le féroïen est perçu comme une langue régionale, non comme une langue minoritaire du Danemark.

4.3 Les services administratifs

|

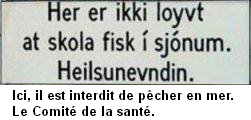

Dans les services gouvernementaux, les autorités locales utilisent toujours le féroïen dans tous leurs rapports écrits ou oraux avec les citoyens; le danois est autorisé, mais rarement employé. Les soins de santé sont généralement offerts en féroïen, mais les médecins danois n’emploient que le danois. Quant aux autorités danoises, elles n’utilisent que le danois, tant à l’écrit qu’à l’oral, lorsqu'elles communiquent avec les administrés féroïens. Les inscriptions officielles des édifices du gouvernement féroïen sont en féroïen, mais celles du gouvernement danois sont bilingues et, selon le Comité de la langue féroïenne, les inscriptions en féroïen ne sont pas mises en évidence. Les toponymes et les noms de rues sont uniquement en féroïen. |

- Le Conseil de la langue féroïenne

De façon générale, la politique linguistique de l'archipel des Féroé ressemble à celle de l'Islande. Elle est caractérisée par un certain purisme, qui consiste à vouloir conserver la langue libre de toute expression et de mots étrangers. C'est le mythe de la langue «pure»! Les linguistes féroïens ont tendance à privilégier nettement le purisme orthographique, phonologique, morphologique et lexical. Au besoin, on fera tout pour s'inspirer de l'islandais plutôt que du danois ou de l'anglais.

|

Les nouveaux mots sont proposés par le Conseil de la langue féroïenne (avant 2012: "Føroyska málnevndin"; après 2012: "Málráðið") fondée en 1985; il est le régulateur linguistique du féroïen. Aujourd'hui, toute la politique linguistique officielle est gérée par le Conseil de la langue féroïenne, dont le mandat est de favoriser la conservation, la promotion et le développement du féroïen. Le Conseil doit fournir aux individus, aux institutions et aux établissements du gouvernement des avis et des informations sur la langue féroïenne. |

Les articles 1 et 2 du Règlement sur l'administration du Conseil de la langue féroïenne présentent les objectifs et fonctions du Conseil de la façon suivante:

| Article 1er Le Conseil de la langue féroïenne est l'institut pour le développement et la préservation de la langue féroïenne. Article 2 Les principales fonctions du Conseil de la langue féroïenne sont les suivantes :

L e Conseil nomme un membre et un remplaçant au bureau du Conseil des langues nordiques pour représenter la langue féroïenne.De plus, le gouvernement féroïen peut assigner d'autres tâches au Conseil en relation avec le développement de la langue féroïenne comme des questions sur l'orthographe, des avis sur la langue juridique, les manuels, les ouvrages techniques, etc. |

Le Conseil doit aider à créer et à choisir des mots nouveaux. En ce sens, il propose des milliers de termes nouvellement créés, mais les mots proposés ne connaissent pas toujours le succès escompté. Par exemple, certains linguistes préconisaient de remplacer le mot telefon par un néologisme plus féroïen, fjarrødil. Toutefois, ce mot, proposé aux îles depuis fort longtemps, ne s'est jamais imposé, la population préférant telefon et fartelefon pour le téléphone cellulaire (mobile).

Dans l'ensemble, le Conseil de la langue féroïenne tente bien de créer des terminologies proprement féroïennes pour les techniques modernes et autres domaines d’activité spécifiques. Dans la perspective puriste, le Conseil de la langue féroïenne doit rassembler et enregistrer les mots féroïens nouveaux, ainsi qu’à mettre en garde la population contre les dangers de la «pollution linguistique» et empêcher que des termes incorrects s’installent dans la langue. le Conseil de la langue féroïenne publie une revue gratuite, Orðafar, laquelle donne des avis sur la langue, relève les usages erronés, etc. Le Conseil a même la possibilité de s'adresser directement aux journalistes de la radio et de la télévision. Des organismes similaires existent pour toutes les communautés linguistiques des États membres du Conseil nordique et des territoires autonomes: Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède, îles d'Åland, îles Féroé et Groenland.

- Les toponymes

Les autorités féroïennes ont pris soin de légiférer sur les noms de lieu dans les îles. La Commission des noms de lieux est chargée de la légalisation des noms de lieux et dispose d'un pouvoir de décision à cet égard. Ses missions comprennent, entre autres, la détermination de la forme et de l'orthographe des noms de lieux utilisés publiquement, notamment sur les cartes, les panneaux et les manuels scolaires. Les articles les plus pertinents du Règlement sur la Commission des noms de lieux (2010) sont les suivants:

|

Article 1 La Commission Le ministère de la Culture nomme un comité des noms de lieux chargé de la légalisation des noms de lieux. Article 3 Tâches administratives 1) La Commission de toponymie détermine la forme et l'orthographe des noms de lieux d'usage public, notamment sur les cartes, les panneaux et les manuels scolaires. 2) La

commission est tenue de consulter les

municipalités et les autorités concernées concernant la

détermination de la forme et de l'orthographe des noms de lieux

relatifs à leur territoire. 1) La commission de toponymie conseille les autorités sur les noms des lieux publics des Îles Féroé, tels que les localités, les unités administratives, les voies de transport, etc., ainsi que sur les noms figurant sur les cartes des Îles Féroé publiées par les autorités publiques. 2) La commission peut également être amenée à décider de la manière dont les lieux étrangers doivent être désignés dans le contexte général des Îles Féroé, notamment dans les manuels scolaires et les médias. Article 5 Forme et orthographe 1) Lors de la fixation de la forme

et de l'orthographe des noms féroïens, le principe est que les noms

doivent être conformes à l'orthographe générale des Îles Féroé. Il

convient de tenir compte

de l'origine linguistique, si elle est

connue, mais aussi des coutumes et des usages locaux. |

Si les communications dans l'archipel se font en féroïen, celles avec le gouvernement danois doivent se faire en danois.

4.4 Les langues d’enseignement

|

L'enseignement obligatoire comprend sept années

d'enseignement primaire (environ 5200 élèves) et deux années d'enseignement

secondaire inférieur (environ 1900 élèves); il est public, gratuit, fourni par

les municipalités et s'appelle le "Fólkaskúli" en féroïen. Le Fólkaskúli (une

cinquantaine d'écoles) propose également un enseignement préscolaire facultatif,

ainsi que la dixième année d'enseignement, condition préalable pour être admis

dans l'enseignement secondaire supérieur. Les étudiants qui terminent

l'enseignement obligatoire sont autorisés à poursuivre leurs études dans une

école professionnelle où ils peuvent poursuivre une formation et un enseignement

spécifiques pour le marché du travail.

L'industrie de la pêche, étant une partie importante de l'économie du pays, les écoles maritimes constituent un apport considérable dans l'éducation féroïenne. À la fin de la dixième année du "Fólkaskúli", les étudiants peuvent poursuivre leurs études secondaires supérieures, qui comprennent plusieurs types d'écoles différents. Il existe aussi une école de marine, une école des pêcheries, une école de nursing, une école en science de la santé, une école de musique, etc., qui enseignent toutes en féroïen. |

L'éducation était régie en 1979 par la

Loi n° 51 sur les écoles féroïennes, mais celle-ci est maintenant abrogée. Il n'existait d'ailleurs aucune disposition linguistique dans cette loi qui précisait les conditions minimales de l'enseignement dans les îles Féroé:| Article

2 [abrogé]

1) L'école primaire comprend une école d'une durée minimale de sept ans, qui peut être poursuivie avec des classes pour les années ultérieures. 2) Les enfants dont le développement nécessite une attention ou un soutien particuliers, il est prévu une formation donnée par un spécialiste ou une instruction particulière. Ces tâches peuvent être effectuées par des établissements d'enseignement spéciaux. 3) Une école maternelle d'un an peut être créée. 4) L'école offre des cours aux élèves pendant leur temps libre. |

- L'école primaire

La principale langue d'enseignement jusqu'au premier cycle du secondaire est le féroïen, tandis que le danois est la principale langue d'enseignement dans le deuxième cycle du secondaire. L'éducation aux îles Féroé est administrée et réglementée par le ministère de l'Éducation, de la Recherche et de la Culture (en féroïen : Mentamálaráðið). À la fin du secondaire inférieur, les élèves peuvent entrer à l'école secondaire supérieure (second cycle), appelée studentaskúli, dont les études durent normalement trois ans. Il existe aussi des collèges d'enseignement professionnel qui offrent des cours de menuiserie, de câblage électronique, de plomberie, de mécanique automobile, de coiffure, etc. Certains établissements offrent également des cours d'initiation de deux dans la confection de vêtements, le métal, l'électricité, la mécanique automobile et la menuiserie. Enfin, le Collège technique de Tórshavn offre des cours de formation dans la technologie de production et de la technologie du bâtiment.

La principale tâche de l'école est d'aider les élèves à acquérir les connaissances, les capacités et les méthodes de travail, et les aider dans leur formation linguistique. Toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires des îles Féroé enseignent en féroïen. Cependant, le danois est obligatoire comme langue seconde à partir de la troisième année du primaire. Cette pratique du danois comme langue seconde s’avère conforme à l’article 11 de

la Loi sur l'autonomie des îles Féroé: «Le féroïen est reconnu comme langue principale, mais le danois doit être enseigné correctement et avec soin, alors que le danois et le féroïen peuvent être employés au même titre dans la conduite des affaires officielles.»Le féroïen est la langue officielle de la «fólkaskúli», pas celle de l'archipel qui conserve son statut ambigu de «langue principale»; il est donc la première langue que les élèves apprennent. Dans le cursus (neuf ans) des élèves du primaire, le programmes des sciences humaines est le suivant:

a) l'éducation chrétienne : toutes les années scolaires;

b) le féroïen : toutes les années scolaires;

c) le danois : de la 3e à la 9e année scolaire;

d) l'anglais : de la 4e à la 9e année scolaire;

e) l'histoire et littérature contemporaine : de la 4e à la 9e année scolaire;

f) la sociologie : de la 7e à la 9e année scolaire.

Dans les sciences, l'enseignement portera sur les mathématiques, la physique et la chimie, le géographie, la biologie, la nature et la technologie.

La Loi féroïenne sur l'enseignement primaire et secondaire inférieur (1997-2025) énonce ainsi la mission de l'école primaire:

|

Article 2 La mission de l'école primaire est de veiller, en tenant compte de chaque élève et en collaboration avec les parents, à ce que les élèves acquièrent les connaissances, les compétences, les méthodes de travail et les aptitudes linguistiques qui contribuent à leur développement personnel diversifié. |

L'article 5.6 et 5.7 de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire inférieur précise ainsi les cas particulier :

| Article 5

6) Les élèves

dont le féroïen est la deuxième langue

peuvent,

dans des circonstances appropriées, bénéficier d’un enseignement

spécifique en féroïen. Le gouverneur général peut également

prescrire que les élèves bilingues bénéficient d’un enseignement

dans leur langue maternelle. Le gouverneur fixe des règles plus

détaillées concernant l’enseignement des élèves bilingues et peut, à

cet égard, déroger à l’article 5, paragraphes 1 à 4, aux articles 7,

9 et 19, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et à l’article 26, paragraphe 1. |

Quant à l'article 7, il précise l'enseignement du féroïen, du danois, de l'allemand et de l'anglais:

| Article 7 1)

En 10e année, les matières suivantes sont proposées aux élèves :

féroïen, danois, mathématiques, christianisme, sports, études

contemporaines et anglais. 5) Les paragraphes 1 et 3 de l'article 5 et l'art. 11 s'appliquent également à l'enseignement en 10e année. |

En huitième et neuvième année, le programme se compose d'un certain nombre de matières obligatoires, qui préparent les élèves à l'école secondaire supérieure, et une gamme de matières à option, à partir de laquelle les étudiants peuvent choisir. L'allemand est également enseigné à partir de la 8e année, mais il n'est pas une matière obligatoire. Il en est ainsi pour le français, l'espagnol, l'italien et le russe. Le personnel enseignant est généralement formé en danois au Danemark; des enseignants danois peuvent parfois enseigner aux Féroé le danois comme langue seconde.

La procédure d'admission et d'inscription varie d'une école à l'autre. Les places sont souvent limitées et la préférence peut être accordée aux étudiants en fonction de leur nationalité. En général, les établissements d'enseignement offrent des normes d'apprentissage élevées, des classes plus petites, des installations de premier ordre et des activités extrascolaires. Des internats sont disponibles dans certaines écoles, mais la plupart ne proposent que des cours de jour.

- L'enseignement secondaire

En première année du lycée (ou gymnase), les matières générales occupent une grande partie de l'enseignement, tandis qu'en deuxième et troisième années, les matières et les options prennent progressivement le dessus. Les matières communes sont le féroïen, l'anglais, l'histoire, le sport et la santé, la sociologie et les mathématiques. Dans l'enseignement secondaire supérieur (gymnase), les cours sont offerts en danois, à l'exception des cours de langue féroïenne tout au long de l'enseignement obligatoire, tandis que le danois est enseigné 29 heures par semaine; les examens dans les deux langues ont la même durée. Les cours d'anglais sont offerts pendant 60 heures par an à cette année, 90 heures, puis 120 heures vers la fin du cursus. Les élèves qui ont choisi de passer la 10e année ont la possibilité de suivre 120 heures supplémentaires de cours d'anglais.

En tant qu'étudiant du secondaire supérieur, les élèves ont

droit à une bourse d'études. S'ils ont moins de 18 ans, ils ne reçoivent pas de

bourse d'études, mais ils peuvent bénéficier d'une une bourse complémentaire

pour l'achat de matériel pédagogique («bourse de livres). De plus, ils peuvent

demander une allocation supplémentaire de logement (allocation de subsistance).

L'allocation de livres est accordée à tous les élèves n'ayant pas atteint l'âge

de 18 ans au 1er août, date de la rentrée

scolaire.

L'allocation de logement est accordée aux élèves ruraux de moins de 18 ans

contraints de déménager pour se rendre sur leur lieu d'études. Pour bénéficier

de cette allocation, il faut qu'une liaison maritime relie le domicile à l'école

ou que la distance entre le domicile et l'école soit supérieure à 50 km.

L’un des rares problèmes en éducation dans l'archipel réside dans la

disponibilité insuffisante des manuels scolaires élaborés en féroïen, surtout à

partir du secondaire. Il existe encore des écoles et des enseignants qui, pour

une raison quelconque, préfèrent utiliser du matériel pédagogique danois. De

plus, les seuls dictionnaires de langue n’existent qu’en féroïen-danois et en

danois-féroïen. Des dictionnaires sont en préparation, notamment en

féroïen-anglais et en anglais-féroïen.

- L'enseignement aux immigrants

Avec environ 4 % de la population féroïenne composée de personnes originaires d'autres pays que les pays nordiques, le système d'éducation et le marché du travail des îles Féroé sont confrontés à un défi. Comment créer une inclusion et une intégration réussies afin que les citoyens de plus de 80 nationalités se sentent partie intégrante du système d'éducation, du marché du travail et de la société dans son ensemble?

En général, les autorités et les employeurs féroïens ont une attitude positive envers les immigrants et l'immigration. La réglementation à ce sujet soutient les droits linguistiques des immigrants à obtenir un permis de séjour permanent sans avoir à passer un examen de langue féroïenne. C'est une brèche pour la langue féroïenne, car tous les insulaires doivent communiquer avec les tribunaux, les services de santé et d'autres agences des îles Féroé avec l'aide d'interprètes et de traducteurs. Les immigrants ne connaissent pas davantage le danois, mais ils pourraient finir par imposer un usage généralisé de l'anglais. Les autorités locales doivent trouver des solutions pour promouvoir le féroïen auprès des nouveaux arrivants.

La Loi sur le féroïen comme langue seconde

(2024) propose un enseignement en féroïen comme langue seconde sont proposés à tous les étrangers titulaires d'un permis de séjour aux îles Féroé et ayant atteint l'âge de la scolarité obligatoire conformément à la Loi sur l'école primaire :|

Article 1 Domaines d'activité Conformément aux dispositions de la

présente loi, l'enseignement et la formation en féroïen comme langue

seconde sont proposés à tous les étrangers titulaires d'un permis de

séjour aux îles Féroé et ayant atteint l'âge de la scolarité

obligatoire conformément à la Loi sur l'école primaire. L'enseignement en langue maternelle et l'enseignement dans une autre langue seconde que le féroïen peuvent être organisés pour les élèves concernés par la présente loi dont la langue maternelle n'est pas le féroïen. |

La plupart des municipalités des Féroé offrent des cours du soir à l'intention des immigrants; ces cours sont normalement donnés en féroïen. Tous les étrangers ayant un permis de séjour et un permis de travail ont le droit de participer gratuitement à un cours de féroïen d'une durée de vingt heures dans une école du soir. À Tórshavn, la municipalité offre gratuitement des cours de féroïen pour les ressortissants des pays scandinaves. On offre aussi à l'intention des anglophones un cours de quarante heures, mais ce cours n'est pas gratuit.

Mais le manque de possibilités d'apprendre le féroïen sur les plateformes numériques, le nombre insuffisant de cours de langue et la trop grande quantité de matériel pédagogique en danois rendent difficile l'intégration des étrangers dans la société féroïenne.- L'enseignement supérieur

À la fin de ces études secondaires, il est possible d'avoir accès aux établissements d'enseignement supérieur, soit dans les îles Féroé, soit au Danemark, soit à l'étranger. Il ya aussi un certain nombre d'écoles qui offrent des options alternatives pour ceux qui ne souhaitent pas poursuivre l'enseignement secondaire supérieur ou l'enseignement supérieur.

L'enseignement supérieur est proposé à l'Université des îles Féroé, mais une partie de la jeunesse féroïenne doit partir à l'étranger pour poursuivre des études supérieures, principalement au Danemark. D'autres formes d'éducation comprennent l'éducation des adultes et les écoles de musique. La structure du système éducatif féroïen présente des similitudes avec le système d'éducation danois.

L'archipel bénéficie depuis 1965 d'une université locale. L'Université des îles Féroé (Fróðskaparsetur Føroya), qui ne compte qu'environ 150 étudiants, est située à Tórshavn, la capitale. Elle comprend trois facultés : Langue et littérature, Science et technologie et Histoire et sciences sociales. L'université offre des diplômes de bachelier, de maîtrise et de doctorat. La langue d'enseignement de cette université est généralement le féroïen, ce qui en fait la seule université au monde à offrir un enseignement universitaire dans cette langue. Cette université travaille étroitement en collaboration avec l'Université de Copenhague et l'Université de l'Islande pour ses projets de recherche.

Il arrive que des professeurs invités soient danois, norvégiens ou suédois. Ils peuvent enseigner dans leur langue maternelle parce que les étudiants féroïens vont néanmoins les comprendre en raison de la proximité des langues nordiques. Cela dit, l

a société féroïenne, qui est en grande partie responsable des ressources de l'université, donne la priorité à sa langue dans un large éventail de domaines, notamment les écoles, l'administration publique, les médias et les institutions culturelles.Mais les étudiants qui choisissent d'autres disciplines doivent aller étudier à l'étranger.

Beaucoup de Féroïens vont poursuivre leurs études supérieures au Danemark et un plus petit nombre choisit d'aller en Islande, en Norvège, en Suède ou au Royaume-Uni. Dans ce cas, la langue d'enseignement sera le danois, le suédois, le norvégien ou l'anglais.4.5 La vie économique

Dans la vie économique, il faut faire la différence entre les entreprises féroïennes, danoises et internationales, car le féroïen, le danois et l'anglais se livrent une concurrence certaine. L'illustration qui suit présente des exemples d'affiches provenant des autorités locales ou des commerces.

|

|

|

|

Dans les petites entreprises commerciales, l'unilinguisme féroïen constitue la pratique normale, que ce soit pour les communications, la publicité ou l’affichage. Par exemple, les entreprises reliées à la pêche et à l'aquaculture sont féroïennes; il en est ainsi de l'élevage des moutons (plus de 70 000). Quant aux sociétés danoises, elles utilisent généralement des raisons sociales bilingues généralement en féroïen et en danois, rarement en féroïen et en anglais. Le secteur bancaire dans les îles Féroé est sous le contrôle des Danois, ce qui favorise la langue danoise. |

On trouve de plus en plus de raisons sociales en anglais, plus particulièrement dans le cas des boutiques de mode, des usines et des noms de bateaux. Les propriétaires d'établissements et de bateaux affichant en anglais estiment que, ce faisant, ils favorisent beaucoup plus le commerce international.

Pour ce qui est des étiquettes des produits de consommation courante ainsi que des modes d’emploi, tout est généralement bilingue, en féroïen et en danois. Certains produits de luxe sont offerts uniquement en danois, d'autres uniquement en anglais. Depuis le début des années 2000, une nouvelle industrie est apparue: l'industrie pétrolière, souvent contrôlée par les Norvégiens. La langue de travail de cette industrie est dans une large mesure l'anglais, mais le norvégien peut être utilisé par les sociétés norvégiennes. Bien que la plupart des travailleurs dans l'industrie pétrolière soient des étrangers, les communications avec le public des îles demeurent normalement le féroïen.

4.5 Les médias

La situation insulaire des Féroé a favorisé le développement des médias écrits et électroniques afin de contrer l'isolement. Les premiers journaux sont apparus dès les années de 1870; ils étaient d'abord principalement en danois, mais avec le temps le féroïen a pris progressivement sa place.

- Les journaux

Il existe actuellement deux quotidiens nationaux, le Dimmalætting et le Sosialurin. Le Dimmalætting (ce qui signifie «Aurore») est le journal de Tórshavn le plus ancien des îles Féroé. Le nom du journal a été donné par Venceslaus Ulricus Hammershaimb, le créateur même de l'orthographe moderne du féroïen. De 1910 jusqu'à 1947, le journal a été imprimé dans les deux langues; par la suite, la plupart des articles ont été rédigés en féroïen. Dans les années 1990, le journal était publié à quelque 10 000 exemplaires et apparaissait cinq jours par semaine (du mardi au samedi, puis du lundi au vendredi). Après être publié en format tabloïd en mars 2005, il fut dissous en 2013. |

Le Sosialurin a été fondé en 1927. À l'origine, il était associé au parti politique des sociaux-démocrates. En 2006, le journal a été publié en partenariat avec la société Føroya Tele. Il paraît du mardi au samedi à quelque 7300 exemplaires. Il existe quatre autres journaux publiés entre 2000 et 4000 exemplaires et tous liés à des partis politiques: Oyggjatíðindi , Dagbladid, Norðlýsið et FF/FA-bladid. Ils paraissent de une à trois fois par semaine. |

Aussi politiquement indépendant, il publie des journaux quotidiens du mardi au samedi papier et en ligne. En 2000, sa diffusion a été estimée à 7300. Les îles Féroé détiennent quatre autres journaux, dont le tirage en 2000 en dessous de 4000. Tous les quatre sont affiliés à des partis politiques, et tous s'appuient sur les subventions et les contributions gouvernementales privées. Oyggjatíðindi est publié deux fois par semaine, Dagbladid est publié trois fois par semaine, Norðlýsið apparaît une fois par semaine, et FF / FA-bladid est publié tous les quinze jours.

Les journaux publicitaires gratuits distribués par les commerçants sont généralement en danois, ainsi que les périodiques populaires. Le Vikublaðið est le journal hebdomadaire gratuit et publié en féroïen. Les autres périodiques en féroïen sont le Kvinna, un magazine pour les femmes, le Frøði, un magazine scientifique, le Land og Fólk, le Vencil et le Varðin, des magazines culturels. Évidemment, les magazines en anglais abondent dans les kiosques à journaux.

- La radio

Il existe plusieurs stations de radio dans les îles Féroé. La plus ancienne est Útvarp Føroya (Radio-Féroé), qui a été fondée en 1957. Elle diffuse en féroïen de quinze à seize heures par jour. Les deux autres stations sont plus récentes. Créée en 1999, la station

Rás 2 diffuse uniquement en féroïen, alors que la station chrétienne Lindin diffuse en féroïen, en anglais et en norvégien. L'archipel compte aussi deux stations de musique populaire: le Voxpop et le Kiss FM. Enfin, l'Atlantic Radio est la seule station qui diffuse 24 h/jour.- La télévision

La Sjónvarp Føroya ou SVF est la seule chaîne de télévision locale diffusant en féroïen. De nombreuses émissions sont des retransmissions de programmes danois accompagnés parfois de sous-titres anglais. Le tiers des émissions de télévision est produit aux îles Féroé. L'un des objectifs est que tous les programmes destinés aux enfants doivent être en féroïen.

Cette situation n’empêche pas les Féroïens de syntoniser par satellite une grande quantité de chaînes norvégiennes ou suédoises (ou britanniques), puisque l’intercompréhension entre les langues scandinaves peut être relativement facile pour certains Féroïens. En voici quelques-unes: TV2 Sport, TV3, TV3 +, Kanal 4, Kanal 5, Visjon Norge, BBC Entertainment, BBC World Nouvelles, Eurosport, Cartoon Network, Discovery Channel, Disney Channel, National Geographic Channel, etc. Beaucoup de films sont présentés avec leur version danoise ou anglaise, parfois accompagnés de sous-titres en danois lorsque les films sont en anglais.

![]()

Le gouvernement local des îles Féroé semble contrôler avec suffisamment de succès la vitalité de la langue féroïenne. Il faut dire que les locuteurs de cette langue unique bénéficient d'un mur protecteur de taille: leur insularité et leur éloignement dans l'Atlantique Nord. Il en résulte des frontières linguistiques presque imperméables à toute langue majoritaire. Le danois semble même en déclin dans l'archipel, car on y trouve peu de fonctionnaires du gouvernement danois prêts à s'expatrier dans ces îles dites «perdues».

Néanmoins, le maintien du féroïen n’est pas uniquement le résultat d’un développement «naturel» ou d'une exclusion au monde extérieur, mais aussi la conséquence d’une politique linguistique volontariste de la part des habitants et du gouvernement féroïens. Ce facteur est très important pour la survie et le maintien de cette langue. Il faudra cependant que, dans le futur, le gouvernement local réussisse à élaborer une politique d'accueil plus énergique pour les immigrants afin que ceux-ci ne contribuent pas à minoriser la langue féroïenne, mais au contraire à en augmenter le nombre des locuteurs. Il n'en demeure pas moins que le féroïen sera toujours numériquement une «petite langue» appelée à subir une énorme concurrence au plan international. En 2014, l'Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde classait déjà le féroïen parmi les langues «vulnérables». Malgré tout, sa vitalité indéniable ferait l'envie de nombreuses langues beaucoup plus importantes.

![]()

![]()

|

Bibliographie AFP International. «Les îles Féroé réclament une indépendance totale par rapport au Danemark», Paris, 8 Mars 2000, 10 h 14 GMT. HAGÈGE, Claude. Le souffle de la langue, Paris, Éditions Odile Jacob, coll. "Opus", 1994, 288 p. JACOBSEN, Jógvan í Lon. «Føroyskt - Féroïen» dans Sprogforum, no 19, København, Danish University of Education Press, 2001, en ligne,[http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/Frspr19/Jogvan.pdf]. LECLERC, Jacques. Les droits linguistiques dans 129 États du monde, tome I: «Description schématique par pays«, Montréal, rapport déposé à l’Office de la langue française, 1992, 392 p.LECLERC, Jacques. Les droits linguistiques dans 129 États du monde, tome II: "Description thématique", Montréal, rapport déposé à l’Office de la langue française, 1992, 402 p. LECLERC, Jacques et Jacques MAURAIS. Recueil des législations linguistiques dans le monde, tome V: «Algérie, Autriche, Chine, Danemark, Finlande, Hongrie, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Tunisie, Turquie, ex-URSS», Québec, Les Presses de l'Université Laval, CIRAL, 1994, 223 p. NAUERBY, Tom. No Nation Is an Island: Language, Culture and National Identity in the Faroe Islands, Aarhus (Danemark), Aarhus Universitetsforlag, 1996, 237 p. STEPHENS, Meic. «The Faroe Islanders» dans Linguistic Minorities in Western Europe, Gomer Press, USA, 1976, p.240-251. WILLIAMSON, Kenneth. The Atlantic Islands: a study of the Faeroe life and scene, London, Routledge & K. Paul, 1970, 385 p. WYLIE. Jonathan. The Faroe Islands: Interpretations of History, Lexington, University Press of Kentucky, 1987, 257 p.

|

![]()

![]()

![]()