|

Estonie

(Eesti) (1) Généralités |

|

Estonie

(Eesti) (1) Généralités |

|

La république d'Estonie (en estonien: Eesti Vabariik) est bordée au nord par le golfe de Finlande, à l'est par

le lac Peïpous et la Russie, au sud par la Lettonie et à l'ouest par la mer Baltique et le golfe de Riga. L'Estonie possède plus de 500 îles dont les deux plus vastes, Saaremaa et Hiiumaa, séparent le golfe de Riga de la mer Baltique (voir la carte).

Sans le lac Peïpous,

les Estoniens seraient beaucoup plus inquiets d'une éventuelle invasion russe. L'Estonie fait partie des pays baltes avec la Lettonie et la Lituanie. Les pays baltes représentent au total 175 000 km², avec une population de 7,5 millions d'habitants (2015). Bordés par la mer Baltique à l'ouest, ils partagent leurs frontières avec la Russie, la Biélorussie et la Pologne. L'oblast de Kaliningrad, l'ancienne Königsberg allemande, enclavé entre la Lituanie et la Pologne, appartient à la Russie. L'Estonie est une ancienne république soviétique. L'estonien est une langue de la famille ouralienne, alors que le letton et le lituanien sont des langues indo-européennes du groupe balte. Les trois langues utilisent l'alphabet latin. La Lituanie est à majorité catholique, tandis que la Lettonie et l'Estonie sont protestantes. Il existe néanmoins une unité culturelle balte, visible, par exemple, dans l'architecture hanséatique des grandes villes comme Tallinn, Riga et Vilnius. |

1.1 Les divisions administratives

|

L'Estonie est divisé administrativement en 15 comtés ou régions (maakonnad, singulier - maakond), dont 13 sur le continent et deux dans les îles (Hiiu et Saare):

Harju (en estonien: Harjumaa), Hiiu (Hiiumaa), Viru-Ouest (Lääne-Viru), Viru-Est (Ida-Virumaa), Jarva (Järvamaa), Jogeva (Jögevamaa), Ouest (Lääne), Rapla (Raplamaa), Parnu (Pärnumaa), Viljandi (Viljandimaa), Tartu (Tartumaa), Valga (Valgamaa), Polva (Pölvamaa), Voru (Võru ) et Saare (Saaremaa). Chacun de ces comtés (ou régions) possède une préfecture ou une capitale régionale. Ce sont dans les villes industrielles (principalement Paldiski, Tallinn, Maardu, Kunda, Kohtla-Järve, Sillamaë et Narva) que sont concentrés les russophones, notamment dans les comtés de Harju, de Viru-Ouest et de Viru-Est. Les villes les plus importantes sont Tallinn (396 000), Tartu (101 000), Narva (67 000), Kohtla-Järve (46 000), Pärnu (44 000), Viljandi (20 000), Rakvere (16 600), Maardu (16 500), Sillamäe (16 500) et Kuressaare (15 000). En somme, les seules grandes villes sont Tallinn et Tartu (voir la carte). |

Les municipalités (en estonien : omavalitsus) constituent la plus petite subdivision administrative. Chacune des municipalités correspond à une unité de gouvernance ou à une collectivité locale. Il existe deux types de municipalités : les municipalités urbaines, c'est-à-dire les villes (en estonien : linnad), et les municipalités rurales (en estonien : vallad). Dans certains cas, des municipalités urbaines peuvent être découpées en plusieurs districts (en estonien : linnaosad). Par exemple, Tallinn est constituée de huit districts : Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita et Põhja-Tallinn. Depuis 2014, l’Estonie compte 213 municipalités, dont 30 sont urbaines et 183 sont rurales; on ne tient pas compte ici des villages et des bourgs. En principe, une ville est une municipalité urbaine entourée d'une municipalité rurale. Pour citer un exemple, prenons le comté de Tartu; on y trouve trois municipalités urbaines (Tartu, Elva et Kollaste) et 19 municipalités rurales, dont celle de Vara (1860 habitants) qui regroupe à elle seule 28 villages. En Estonie, lorsque les textes juridiques parlent de «collectivités locales» (en estonien : alevvald au singulier), ils font référence aux municipalités urbaines et rurales.

1.2 Le drapeau national

Le drapeau national de l'Estonie est composé de trois bandes horizontales égales, de haut en bas: le bleu, le noir et le blanc. En estonien, ce tricolore est désigné sous le nom de «sinimustvalge», ce qui signifie mot à mot (sini + must + valge): le bleu + le noir + le blanc. Depuis 2005, la

Loi sur le drapeau estonien énonce que, si le drapeau estonien doit être hissé avec d'autres drapeaux, ces derniers doivent être placés après le drapeau estonien dans l'ordre alphabétique des noms de ces États en langue française:| Article 10

3) Les drapeaux des autres États doivent être placés après le drapeau estonien dans l'ordre alphabétique des noms de ces États en langue française. Ces drapeaux doivent être placés dans l’ordre alphabétique des noms des États dans leur propre langue uniquement lorsqu'il s'agit de hisser les drapeaux des États membres de l’Union européenne. L'ordre alphabétique des noms des États en français et l'ordre alphabétique des noms des États membres de l'Union européenne dans leur propre langue doivent être publiés sous la forme d'une annonce du secrétaire d'État sur la page Web du Bureau du gouvernement. |

Les couleurs bleu, noir et blanc, qui constituent le drapeau, font référence à la nature (ciel, terre, neige), aux valeurs et à la culture (loyauté envers la patrie, dévouement malgré les souffrances et foi dans l'avenir/désir de liberté) ou à la fleur nationale (bleuet) et à l'oiseau national (hirondelle rustique).

Selon les données du recensement officiel de 2012, l'Estonie comptait 1,3 million d'habitants, ce nombre est resté stable en 2022. La langue estonienne est majoritaire dans une proportion de 67,9%. Elle est suivie par la minorité russe (20,7%), vöro (3,7%), ukrainienne (2,0%), biélorusse (08%), finnoise (0,6%), lettone (02%), etc.

L'Union estonienne des minorités

nationales (en estonien: "Eestimaa Rahvuste Ühendus" ou ERÜ), fondée en 1988,

déclarait alors compter 24 communautés culturelles différentes, mais c'était

avant l'indépendance de 1991. Il y aurait aujourd'hui près d'une centaine de

groupes ethniques, mais la plupart forment de petites communautés.

2.1 Les estonophones et la langue estonienne

| Les Estoniens de souche, les estonophones, représentent 68,8 % de la population en incluant les Võros (4,4 %), alors que les russophones forment une communauté de 23,2 %. Autrement dit, Estoniens et Russes regroupent 92,0 % des habitants du pays. Dans les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), la langue de la majorité est la langue officielle (estonien, letton et lituanien); en Estonie, elle l’est dans une proportion de 64,4 % – contre 75,5 % en Lituanie et 54,5 % en Lettonie.

Dans l'ensemble des régions, les estonophones sont massivement majoritaires: ils constituent plus de 90 % de la population dans les comtés suivants (voir la carte de gauche): Hiiu, Saare, Rapla, Järva, Viljandi, Jögeva, Pölva et Võru. Les seuls comtés abritant moins de 80 % d'estonophones sont Harju et Viru-Est. Mentionnons qu'une grande partie des non-Estoniens est concentrée dans les villes. La répartition de la population révèle que les Estoniens «de souche» représentent moins de 50% de la population dans certaines villes et constituent ainsi une minorité locale: Sillamäe (4,3%), Narva (4,9%), Narva-Jõesuu (15,2%), Kohtla-Järve (17,8%), Maardu (19,9%), Kallaste (21,1%), Paldiski (29,7%), Loksa (32,7%), Jõhvi (33,2%), Kiviõli (39,4%), Mustvee (40,7%) et Püssi (48,7%). Les individus sans citoyenneté estonienne habitent généralement dans les villes du Nord, alors que les citoyens estoniens constituent plus de 95% des habitants des zones rurales. |

- Les variétés dialectales

|

La langue estonienne n'est pas uniforme: elle est fragmentée en deux grands groupes dialectaux : les dialectes nordiques (ou dialectes du Nord) et les dialectes méridionaux (ou dialectes du Sud), traditionnellement reliés aux villes de Tallinn dans le Nord et de Tartu dans le Sud. Les dialectes du Nord se subdivisent en cinq variétés; ceux du Sud, en trois (voir le tableau de gauche). |

|

En estonien, le mot murre signifie «dialecte» en français, d'où (1) Rannikumurre «dialecte du littoral», (2) Saarte murre «dialecte des îles», (3) Läänemurre «dialecte de l'Ouest», (4) Keskmurre «dialecte central», (5) Idamurre «dialecte de l'Est», (6) Mulgi murre «dialecte de Mulgi», (7) Tartu murre «dialecte de Tartu» et (8) Võru murre «dialecte de Võro». Les différences entre les variétés du Nord et les variétés du Sud sont généralement d'ordre phonétique et grammatical. Cependant, le võro (8) se distingue des autres en étant la variété la plus spécifique, même dans le lexique. Les locuteurs du võro (env. 58 000) sont concentrés dans le Sud-Est, soit surtout dans le comté de Võru, mais beaucoup de Vöros résident aussi dans les comtés de Valga et de Pölva. À l'intérieur de cette zone, il est possible de distinguer le dialecte séto (env. 5000 locuteurs) dans les municipalités situées à l'extrémité est; cette variété est aussi parlée en Russie près de la frontière avec l'Estonie L'intercompréhension est relativement aisée entre les diverses variétés dialectales. C'est le Keskmurre (dialecte central) qui sert de norme standard pour la langue estonienne. |

Ce sont des dialectologues estoniens qui ont commencé la collecte systématique des variétés dialectales à partir de 1921. Pendant toute la période soviétique (1940-1991), les dialectologues de l'Institut de la langue estonienne ("Eesti Keele Instituut") ont été les principaux protagonistes de la collecte et de l'étude des dialectes estoniens. Ils ont élaboré le Dictionnaire des dialectes estoniens (Eesti murrete sõnaraamatu), dont quatre tomes sont édités depuis 1994. L'État estonien encourage l'emploi et la préservation des dialectes en tant que richesse culturelle patrimoniale; il en favorise l'étude parce qu'ils font partie de la culture locale. En raison de son histoire, la langue estonienne a emprunté de nombreux mots au suédois, à l'allemand, au russe et, aujourd'hui, à l'anglais.

- L'écriture estonienne

L'alphabet latin-estonien utilise aujourd’hui 32 lettres, dont 18 consonnes et 9 voyelles, les lettres C , X et W, ainsi que F et Z, étant étrangères, sont employées uniquement dans des mots d'emprunt. Les voyelles peuvent être brèves ou longues; elle sont alors redoublées; les consonnes doubles sont appelées géminées. Quelques-unes des lettres de l'alphabet ont des prononciations très différentes du français :

|

ö = son [eu] comme dans peureux; |

L'estonien connaît des diphtongues (comme en anglais dans house et en allemand dans haus): lai, sai, aitama, laud, saun, aus, koi, toit, roim, etc. De plus, la prononciation de certaines consonnes peut varier légèrement selon l’environnement sonore. Par exemple, les lettres b, d et g peuvent devenir [p], [t] et [k]. De façon générale, l’accent tonique est sur la première syllabe, sauf dans les mots d’emprunt, où il a souvent conservé la position qu’il avait dans la langue d’origine (p. ex., süsteem, direktor).

|

Du côté grammatical, l'estonien ne possède pas d’articles et ne connaît pas le genre grammatical; il n'y a pas de féminin, ni de masculin, ni de neutre. En revanche, l'estonien est doté d'un singulier et d'un pluriel, et d'une déclinaison qui comprend pas moins de 14 cas : nominatif, génitif, partitif, illatif, inessif, élatif, allatif, adessif, ablatif, translatif, terminatif, essif, abessif et comitatif. Ainsi, les mots changent de formes en fonction de leur position syntaxique dans une phrase. Le tableau de gauche en présente quelques exemples, mais il faut se rappeler que le français a des articles, des adverbes, pour apporter ces nuances grammaticales. Le système verbal de l'estonien est caractérisé par l'absence de futur — on utilise le présent — et par l'existence de formes particulières pour exprimer l'action accomplie par une personne indéterminée (l'équivalent du «on» français). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Une langue finno-ougrienne

L'estonien n'est pas une langue balte et ne fait pas partie des langues indo-européennes, puisqu’il appartient à la famille ouralienne – avec le finnois, le hongrois, le same (lapon), le vepse, le permiaque, etc. Ainsi, seules la Lettonie et la Lituanie peuvent, linguistiquement parlant, prétendre faire partie véritablement des «États baltes». Si l’Estonie est comptée parmi les «États baltes» comme la Lettonie et la Lituanie, ce n'est pas sur le plan linguistique, mais en raison des similarités d'ordre géographique, historique, politique, architectura et démographique. C'est parce que la langue nationale et officielle, l’estonien, n’est ni une langue balte ni une langue indo-européenne, que son apprentissage par les minorités russophones et autres apparaît comme plus difficile.

Quant aux Estoniens, en raison du caractère relativement particulier de leur langue en Europe, ils ont développé un fort nationalisme linguistique: ils sont fiers de parler une langue non indo-européenne, voire une langue comptant parmi les plus anciennes de l'Europe, et une langue parlée nulle part au monde qu'en Estonie. En ce sens, les Estoniens sont distincts des autres Européens, ce qui les associe aux Basques français et espagnols, qui partagent les mêmes caractéristiques, dont celle de parler une langue unique au monde. En fait, les peuples européens qui partagent le même type de langues finno-ougriennes sont les Finlandais finnophones (parlant le finnois), les Carèles, les Vepses et les Permiaques de Russie, les Sames (Lapons parlant le same), les Magyars de Hongrie et les Sicules de Roumanie. Ces langues ont toutes en commun une origine dans la région de l'Oural et l'accent tonique mis sur le première syllabe de la plupart des mots. Les Estoniens se sentent «chez eux» lorsqu'ils visitent la Finlande, et réciproquement mais en réalité, si le finnois et l'estonien sont linguistiquement étroitement liés, ils sont aussi grandement incompréhensibles. Quand un Finlandais finnophone — il y a des Finlandais suédophones — entend de l'estonien, les sons et les rythmes de cette langue semblent assez familiers, mais en raison de l'histoire des deux langues, le vocabulaire est si différent que l'intercompréhension est faible. Les différences sont beaucoup plus grandes, par exemple, entre le finnois et l'estonien qu'entre le suédois et le danois.

2.2 Les minorités linguistiques

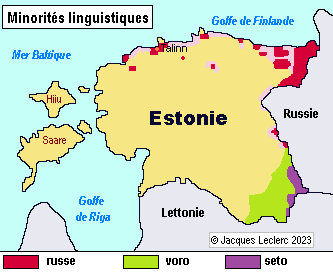

En Estonie, les principales langues minoritaires sont le russe (20,7%), le vöro (3,7%), l'ukrainien (2,0%), le biélorusse (0,8%), le finnois (0,6%) et le séto (0,3%). Dans les faits, les Ukrainiens et les Biélorusses sont associés aux Russes.

- Les russophones

|

Les russophones sont concentrés surtout dans les zones urbaines, essentiellement dans les villes industrielles du nord-ouest du pays, notamment dans les comtés de Harju, de Viru-Ouest et de Viru-Est, mais il existe de petites communautés russophones dans d'autres comtés, à l'exception de l'île de Hiiu (en fr.: «île du Jour», située au nord de l'île de Saare. Avant l'annexion du pays par les Soviétiques en 1940, les Russes ne constituaient que 8,5% de la population totale. Ils se sont installés ensuite massivement en Estonie et ont formé jusqu'à 40 % de la population (en 1989), surtout après que le régime communiste eût lancé une intense politique d'industrialisation et de soviétisation des pays baltes. Les russophones constituent aujourd'hui 20% de la population. Le russe est la langue étrangère la plus connue dans toute l'Estonie, puisque 49,2% de la population totale parle cette langue comme langue maternelle ou comme langue seconde. Les Estoniens parle le russe dans une proportion de 68,2%, soit deux fois plus que pour l'anglais (35,2%). Les statistiques officielles révèlent que 97% de la population parlent l'estonien ou le russe comme langue maternelle ou comme langue seconde. Seul un faible pourcentage de 2% de la population parle d'autres langues. En ce qui concerne l'usage de la langue, 98,2% des Russes et 97,9% des Estoniens parlent leur langue maternelle. |

- Les minorités autochtones

La troisième communauté linguistique numériquement la plus importante est formée des Vöros (3,7%). Avec les Sétos, ils constituent les minorités autochtones de l'Estonie. Le vöro et le séto appartiennent à la branche finnoise ou fennique des langues de la famille ouralienne, comme l'estonien et le finnois. Les Estoniens ont tendance à considérer ces deux langues comme des dialectes, alors que ce sont des langues distinctes de l'estonien.

Le võro compte environ 50 000 locuteurs qui sont installés principalement dans le sud-est de l'Estonie, dans les huit paroisses du comté de Võru : Karula, Harglõ, Urvastõ, Rõugõ, Kanepi, Põlva, Räpinä et Vahtsõliina. La langue võro est actuellement enseignée comme discipline une fois par semaine dans 26 écoles, mais il n'y a pas de langue d'enseignement entièrement dans cette langue ni de classe bilingue võro-estonien en Estonie. Le vöro peut être étudiée au niveau universitaire à l'Université de Tartu. Les Vöros disposent d'un journal, l'Uma Leht, publié en vöro tous les quinze jours. Malgré le nombre relativement important de locuteurs, soit 50 000, la langue võro est l'une des langues extrêmement menacées, car presque tous les locuteurs sont bilingues võro-estonien, et la grande majorité d'entre eux essaient de parler estonien avec leurs enfants. De plus, le vöro

ne bénéficie d'aucune protection juridique en Estonie. La plupart des Vöros ne se considèrent pas comme une minorité, mais plutôt comme des Estoniens, membres de la majorité estonienne. Par conséquent, le fait de demander le statut de langue minoritaire pour cette langue ne semble pas conforme à la perception que leurs locuteurs ont d'eux-mêmes. D'ailleurs, peu beaucoup de locuteurs de cette langue tentent de la faire reconnaître comme langue régionale en Estonie.

Le séto est parlé principalement dans la région de Setomaa au sud-est de l'Estonie. Il est classé comme un dialecte du sud de l'Estonie, bien que ce soit une langue distincte de l'estonien et du vöro. Après la proclamation de l'indépendance de l'Estonie, les autorités ont adopté une politique d'estonification de sa population, qui a finalement conduit au déclin des Sétos en tant que communauté distincte au sein de l'Estonie. Depuis le début des années 2000, les Sétos ont cherché une plus grande reconnaissance, plutôt que de voir leur langue considérée comme un dialecte de l'estonien. En 2011, on comptait quelque 12 500 locuteurs du séto, mais on croit que ce nombre se situe autour de 5000 aujourd'hui. Contrairement aux Sétos de l'Estonie, ceux qui habitent de l'autre côté de la frontière, dans l'oblast russe de Pskovm, forment une minorité ethnique de quelque 200 000 locuteurs (sur une population de plus de 640 000), officiellement protégée.

Voici à titre d'exemples l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme en vöro, en séto et en estonien:

| Vöro | Séto | Estonien | Français |

| Kõik inemiseq sünnüseq vapos ja ütesugumaidsis uma avvo ja õiguisi poolõst. Näile om annõt mudsu ja süämetunnistus ja nä piät ütstõõsõga vele muudu läbi käümä. | Kõik inemiseq sünnüseq vapost ja ütesugumaidsist uma avvo ja õiguisi poolõst. Näile om annõt mudsu ja süämetun'stus ja nä piät ütstõõsõga vele muudu läbi kjauma. | Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Neile on antud mõistus ja südametunnistus ja nende suhtumist üksteisesse peab kandma vendluse vaim. | Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. |

On peut remarquer qu'il existe des variantes importantes avec l'estonien, sans que l'on puisse ici tenir compte de la prononciation qui peut tout changer.

- Les autres communautés linguistiques

Les autres communautés linguistiques comprennent des Ukrainiens, des Biélorusses, des Finnois, des Tatars, des Lettons, des Polonais, des Juifs, des Lituaniens, des Allemands, etc. Le pays compte également des Arméniens, des Azerbaïdjanais, des Moldaves, des Tchouvaches, des Morvdes, des Caréliens, des Ingriens, des Géorgiens, des Ouzbeks et des Suédois. On estime que la grande majorité des citoyens estoniens (83,4 %) peuvent s'exprimer en estonien, alors que 15,3% peuvent le faire en russe. Beaucoup de locuteurs des petits peuples ne parlent plus leur langue ancestrale, car ils sont passés au russe. Par contre, beaucoup de Finnois, d'Ingriens, de Roms/Tsiganes et quelques autres parlent l'estonien comme langue maternelle.

2.4 Les religions

|

En Estonie, c'est l’Église évangélique luthérienne estonienne qui est la confession religieuse la plus importante. Les deux autres confessions, en termes du nombre des membres, sont l’Église apostolique orthodoxe estonienne et l’Église orthodoxe russe, qui dépendent respectivement du patriarche de Constantinople et du patriarche de Moscou.

En réalité, les Estoniens semblent être parmi les peuples les moins religieux du monde. D'après le tableau ci-contre, avec 54% de sa population qui se considère comme athée et ne pratiquant aucun culte. L’aspect religieux est toutefois présent, mais de façon minoritaire. C'est depuis le XVIe siècle que le pays s'est affirmé comme un pays majoritairement protestant, notamment sous l'occupation allemande avec la domination des chevaliers teutoniques. L’Église évangélique luthérienne s’est imposée comme étant la plus importante et la plus influente de l'Estonie. Mais le second groupe en importance, ce sont les orthodoxes qui ont connu leur heure de gloire durant l’occupation russe. |

Les ancêtres des Estoniens actuels furent les Estes, des tribus organisées en petits États vaguement fédérés au Ier siècle de notre ère. Déjà à cette époque, les Estes parlaient des dialectes avec des différences entre ceux du Nord et ceux du Sud. La mobilité des individus étant limitée à l'étendue de leur paroisse, la dialectalisation s'accentua au point de se multiplier en plus d'une centaine de dialectes locaux.

3.1 Les chevaliers teutoniques

|

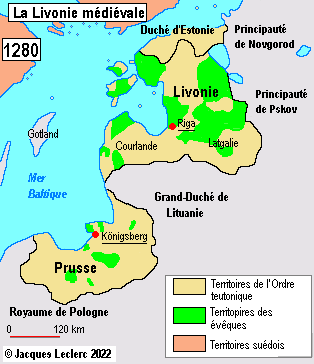

En 1219, le roi Waldemar II du Danemark envahit le nord de l'Estonie, mais à la suite d'une révolte paysanne en 1343-1345 la couronne danoise dut céder ses territoires du nord de l'Estonie aux chevaliers teutoniques (allemands) qui contrôlaient déjà le sud de la région, la Livonie (aujourd'hui la Lettonie). Ce furent ces croisés allemands qui, de 1237 à 1561, convertirent de force les peuples baltes au christianisme. À cette époque, la Livonie, le «pays des chevaliers teutoniques», comprenait la plupart des territoires de l'Estonie (duché d'Estonie) et de la Lettonie actuelle.

À partir de la fin du XIIe siècle et pendant une grande partie du XIIIe siècle, les armées des croisés, composées pour l’essentiel de chevaliers allemands appelés les «Teutons», déclenchèrent une guerre sainte implacable contre les peuples autochtones de la Baltique orientale, définis comme menaçants parce qu'ils étaient «païens». En même temps, l'empereur Frédéric II (1194-1250) du Saint-Empire romain germanique promulgua une loi énonçant que l'Ordre teutonique (Ordensstaat Preußen) était souveraine des terres qu'il pouvait conquérir. De plus, le pape Innocent III (1160-1216) avait prêché pour une croisade dans la région balte. |

- La religion catholique

Les territoires conquis furent réorganisés en régimes politiques catholiques appelés «Livonie» (comprenant le duché d'Estonie) et «Prusse», largement gouvernés par une théocratie militarisée, composée de l’Ordre teutonique et des évêques avec leurs cathédrales. Les Teutons construisirent d’imposants monastères fortifiés, encouragèrent les migrants à s’installer dans les villes nouvellement établies et, dans certaines régions, peuplèrent les campagnes.

- Les emprunts à la langue allemande

Au cours de cette période, la langue estonienne emprunta près du tiers de son vocabulaire aux langues germaniques, principalement au bas saxon (moyen bas allemand) et au haut allemand (y compris l'allemand standard). Le pourcentage de mots d'emprunts en bas saxon et en haut allemand peut être estimé entre 22% et 25%, le bas saxon représentant environ 15% de l'ensemble. C'est pourquoi l'essentiel de la vie culturelle se déroulait alors en allemand, d'autant plus que les intellectuels connaissaient mieux l'allemand écrit que l'estonien.

Voici quelques exemples d'emprunts à la langue allemande: abort (< Abort: avortement), absint (< Absinth: absinthe), aprikoos (< Aprikose: abricot), armee (< Armee), artikkel (< Artikel), banaan (< Banane), evolutsion (< Evolution), fantoom (< Fantome), grimass (< Grimasse: grimace), härra < Herr : monsieur), heroiin (< Heroin), hotell (< Hotel), kartul < Kartoffel : pomme de terre), kolleeg (< Kollege: collège), köök < Küche : cuisine), mööbel (< Möbel: meuble), politsei (< Polizei: police), soldat (< Soldat), süsteem (< System), trofee (< Trophäe: trophée), torn < Torn : tour), tuba < Stube : chambre), vein < Wein : vin). Une relation assez abstraite de la langue allemande avec l'estonien réside dans le mot «langue» qui se dit keel en estonien, mais ce mot d'origine allemande, Kehle, désigne la gorge, pas la langue, alors que c'est le mot Sprache qui en allemand signifie «langue». Comme la langue estonienne a emprunté beaucoup de mots à la langue allemande, une langue germanique, un grand nombre de mots ressemblent à ceux de l'anglais et du néerlandais.

Le premier texte estonien conservé est celui du manuscrit de Kullamaa, qui date des années 1524-1532. Il s’agit d’une traduction des principales prières catholiques comme le «Notre Père», le «Je vous salue Marie» et le «Je crois en Dieu». Au siècle suivant, l'avènement de la Réforme parvint en Estonie; la prédication en langue vernaculaire rendit plus indispensable la traduction des textes religieux en estonien du Nord et en estonien du Sud.

3.2 L'Estonie suédoise

|

En 1558, les Estoniens passèrent alors sous la protection de la couronne suédoise, la Pologne contrôlant temporairement le sud du pays. Puis, en 1660, la totalité de l'Estonie passa aux mains des Suédois pour une décennie. Au cours de cette époque, les Estoniens apprenaient leur langue, l'estonien, uniquement sous sa forme orale. En général, ils devaient lire en allemand jusqu'à ce qu'un réformateur suédois du nom de Bengt Gottfried Forselius (1660-1688), qui avait appris l'estonien dès l'enfance, décide de se consacrer à l'éducation des paysans estoniens. Il conçut un système d'écriture de 18 lettres (a, ä, e, h, i, k, l, m, n, o, ö, p, r, ſ, t, u, ü, w) adapté aux masses populaires, de sorte qu'un enfant puisse apprendre à lire en environ deux mois. Avec l'appui du roi suédois (Charles XI), il fonda à proximité de Tartu le premier centre de formation pour les maîtres d'école estoniens. Plus de 160 jeunes hommes furent formés et devinrent maîtres d'écoles dans leurs villes et villages respectifs. De fait, les efforts de suédisation furent limités en Estonie, car le suédois ne devint une langue administrative que dans la métropole et en Finlande. Ailleurs, le multilinguisme régnait dans ce conglomérat qu’était la Grande Suède, notamment en Estonie, en Livonie et en Ingrie. À cette époque, la religion paraissait bien plus importante que la langue et, dans ce domaine, le pluralisme religieux était perçu comme un danger pour le royaume, sous le régime absolutiste de Charles XI. - Les emprunts à la langue suédoise Les emprunts à la langue suédoise sont nombreux en estonien; ils remontent principalement aux XVIe et XVIIe siècles, lorsque l’Estonie et la Livonie sont passées sous domination suédoise. Les intermédiaires de ces emprunts lexicaux furent les militaires, les artisans, les fonctionnaires, les marchands et les pasteurs suédois. |

Voici quelques exemples: bensiin (< bensin: gazoline), kroon (< krona: Couronne/État), nöör (< noor: corde), piip (< piip: tuyau), pada (<pada : chaudron), pliiats (< blyerts: crayon), redis (< rädisa: radis), säng (< säng: lit), särk (< särk: chemise), tiss (< tiss: pipî), vang (< fånge : prisonnier).

- L'Empire russe

En 1710, l’Estonie, la Livonie et l'Ingrie furent occupées par l'Empire russe, puis cédées à cette dernière par la Suède en 1721 lors du traité de Nystad qui mit fin à la domination suédoise sur toute la région baltique. La passation des territoires se fit entre Frédéric Ier de Suède et le tsar Pierre Ier de Russie: cet événement marqua l'arrivée de la Russie comme puissance européenne et en même temps le déclin de la Suède.

Quant à la langue estonienne, elle demeura uniquement celle des paysans et des missionnaires, et elle ne fut jamais utilisée lors des manifestations officielles ni de la part du gouvernement suédois ni de la part des autorités locales estoniennes. Ce n'est que sous l'influence des idées du philosophe allemand Johann Gottfried Herder (1744-1803) qu'allait se développer un lectorat estonien. Pour Helder, il était indispensable d'écouter «la voix des peuples» pour comprendre l'homme dans son expression la plus étendue. En 1778, Herder publia ses Stimmen der Völker in Liedern ("La Voix des peuples dans les chansons"): c'était la première fois qu'on trouvait des textes en estonien dans un ouvrage littéraire.

Le tsar Pierre le Grand (1672-1725) restaura les anciens privilèges de la noblesse estonienne. Entre 1816 et 1819, le tsar Alexandre Ier (1777- 1825) abolit le servage en Estonie; les paysans eurent le droit de posséder des terres et le système du travail forcé fut supprimé. Mais le tsar Alexandre III (1845-1894) pratiqua une politique de russification chez les Estoniens. L'emploi et la diffusion des langues nationales, comme l'estonien, le biélorusse ou l'ukrainien, furent limités : le russe devint obligatoire dans l'enseignement et l'administration, notamment dans les régions considérées comme russes par leurs traditions culturelles et religieuses. Le russe devint ainsi la langue d'enseignement officielle dans les provinces baltes en 1887. Parallèlement, la conscience nationale estonienne commença à s’éveiller.

3.3 L'éveil de la conscience estonienne

Bien que l’Estonie ait été dominée par plusieurs nations au cours de sept siècles d’occupation étrangère — le Danemark, la Pologne, la Suède et plus tard la Russie —, la langue estonienne fut davantage influencée par l'allemand, en fait, le bas-allemand et le haut-allemand, ainsi par le dialecte allemand de la Baltique. Par exemple, le vocabulaire relié à la ville et la modernité fut grandement influencé par l'allemand. D'ailleurs, jusqu'en 1802, date de la réouverture de l'Université de Tartu, l'enseignement universitaire ne fonctionnait qu'en allemand et n'accueillait pratiquement que des germanophones.

- L'orthographe estonienne

|

Dans les années 1850 et 1860, une «nouvelle orthographe», largement inspirée de celle du finnois, une langue de la famille ouralienne comme l'estonien, s'imposa progressivement. C'est pourquoi l'influence du finnois se fit sentir dans la grammaire et dans le vocabulaire, bien que le procédé privilégié pour enrichir l'estonien était l'analogie interne et l'emprunt aux dialectes locaux, y compris dans les formes méridionales des dialectes du Sud. |

En même temps, les emprunts massifs à l'allemand se poursuivaient. Néanmoins, l'intérêt pour la Finlande persista, car les deux peuples, les Estoniens et les Finlandais, étaient perçus comme des «frères» en raison de la proximité du finnois et de l'estonien. C'est également vers cette époque qu'apparut le mot eestlane, c'est-à-dire «estonien». Auparavant, la majorité des Estoniens se désignaient sous le nom de maarahvas, «les gens du pays», et appelaient leur langue maakeel, «la langue du pays». Encore considéré comme une langue paysanne, l'estonien paraissait un instrument inadapté aux réalités contemporaines.

- Les emprunts au français

L'estonien a aussi emprunté une vingtaine de mots au français qui, à l'époque, exerçait une influence sur toute l'Europe : avangardist (< avant-gardiste), betoon (< béton), brünett (< brunette), büroo (< bureau), crescent (< croissant), giid (< guide), karamell (< caramel), karamellikreem (< crème caramel), kollaaž (< collage), kolonel (< colonel), kupüür (< coupure), restauran (< restaurant), režiim (< régime), salong (< salon), triple sec (< triple sec).

- Le nationalisme estonien

Le nationalisme estonien aidant, la population accéda à l'instruction, notamment avec la multiplication des écoles rurales. À la fin des années 1860, quelque 90 % des Estoniens de plus de dix ans savaient au moins lire leur langue. Ce sont surtout les instituteurs qui furent les principaux initiateurs du mouvement national, même si la culture se germanisait.

En 1888-1889, grâce à une réforme judiciaire, les grands propriétaires terriens d'origine allemande virent leurs privilèges abolis. Il faut dire que les nouveaux fonctionnaires étaient russophones et que la traduction à partir de l'allemand était devenue prohibitive. Graduellement, le russe allait remplacer l'allemand comme langue véhiculaire en Estonie. La russification visait surtout la langue allemande, mais elle toucha aussi la langue estonienne qui ne pouvait être enseignée qu'en tant que matière comme les autres.

3.4 Le carcan russe

À la fin du XIXe siècle, les régions peuplées d'Estoniens comptaient 960 000 habitants en 1897, dont 91% d'Estoniens. Les russophones (4 %) étaient devenus plus nombreux que les germanophones (3,5 %). Beaucoup d'Estoniens quittèrent leur pays pour émigrer en Russie. En 1897, plus de 100 000 Estoniens habitaient les «provinces intérieures» de Russie. À partir de 1887, le russe devint progressivement la langue d'enseignement dans les écoles primaires. La russification s'étendit à l'Université de Tartu en 1889. L'allemand recula, mais paradoxalement l'estonien en bénéficia dans un premier temps. En effet, l'estonien devint la langue de communication normale parmi les Estoniens instruits. En 1891 apparut le premier quotidien estonien à Tartu (Postimees).

- Les répressions

En janvier 1905, eut lieu à Saint-Pétersbourg le fameux «Dimanche rouge», une répression sanglante de la part de l'armée du tsar Nicolas II, qui tira sur la foule lors d'une manifestation populaire sur la place du Palais d'hiver. Cet événement, on le sait, allait contribuer au déclenchement de la Révolution russe de 1905, anticipant celle d'Octobre 1917. L'agitation révolutionnaire se transporta en Estonie dans les semaines qui suivirent, puis gagna rapidement les villes et se répandit ensuite dans les campagnes. Les revendications prirent rapidement une forte connotation nationaliste : les Estoniens réclamèrent un meilleur statut pour leur langue et, pour la première fois, une forme d'autonomie, à défaut d'obtenir l'indépendance. L'Empire russe se radicalisa et la répression s'abattit sur l'Estonie.

- La langue estonienne

En 1906, les autorités russes autorisèrent le retour de la langue estonienne dans les écoles primaires (les deux premières années seulement) et dans les établissements d'enseignement privés. Dans les écoles secondaires, l'allemand revint en force, tandis que le russe demeura l'unique langue au niveau universitaire. Pendant ce temps, de nombreux jeunes Estoniens allèrent poursuivre leurs études en Russie et se russifièrent. Avec le début de la Première Guerre mondiale, la Russie déclara la guerre à l'Allemagne, ce qui fut bien accueilli par les nationalistes estoniens. Toutefois, les mesures de russification revinrent à nouveau. Par conséquent, de nombreux mots russes entrèrent dans la langue estonienne, soit un peu plus de 300.

En février 1917, le régime tsariste s'effondra en quelques jours. En avril de la même année, le gouvernement provisoire de Petrograd (ex-Saint-Pétersbourg) accepta le redécoupage des «provinces baltes» en tenant compte des frontières linguistiques. Pour la première fois apparut un territoire appelé «Estonie», ce qui correspondait plus ou moins à l'actuelle Estonie. Ainsi, la Révolution russe avait permis l'indépendance de l'Estonie. Mais les bolchéviques envahirent à nouveau l'Estonie, avant d'être chassés par les Allemands. L’occupation allemande dura de février à novembre 1918; il y eut des pillages, des arrestations, des exécutions, une ébauche de germanisation du système d'éducation. Néanmoins, le 24 février 1918, l'indépendance de l'Estonie fut proclamée: elle allait durer jusqu’en 1940.

3.5 L'indépendance provisoire de 1918-1940

L'Estonie se dota d'une constitution en 1920. L'Assemblée nationale ("Riigikogu") était composée de 100 députés élus pour trois ans; ceux-ci possédaient presque tous les pouvoirs, mais il n'y avait pas de «chef d'État», seulement un «doyen» ("riigivanem"), dont le mandat était révocable à tout moment par les députés. L'enseignement fut aussitôt estonisé dans tout le pays. En 1925, le gouvernement adopta une législation généreuse envers ses minorités. Des conseils culturels élus purent en principe gérer leurs propres affaires, avec le droit de lever des impôts. Dans les faits, seuls les germanophones et les juifs se dotèrent de tels conseils. Quant aux Russes et aux Suédois, ils considéraient que la Constitution de 1920 les protégeait suffisamment en autorisant toutes les institutions locales à utiliser leur langue lorsqu'une minorité était majoritaire localement:

| Article 5 La langue officielle de la République estonienne est l'estonien. Article 6 Tous les citoyens de la République sont égaux devant la loi. Il ne peut exister aucun privilège ou préjudice provenant de la naissance, de la confession, du sexe, de la situation sociale ou de la nationalité. Il n'y a en Estonie ni « classes » ni titres de classes. Article 12 La science, les arts et leur enseignement sont libres en Estonie. L'instruction est obligatoire pour les enfants d'âge scolaire, et gratuite dans les écoles primaires. L'instruction dans leur langue maternelle est assurée aux minorités ethniques. L'enseignement public est placé sous le contrôle de l'État. L'autonomie des institutions de l'enseignement supérieur est assurée dans les limites prévues par leurs statuts, lesquels doivent être confirmés par voie législative. Article 21 Les membres des minorités ethniques habitant le territoire de l'Estonie ont le droit de fonder des institutions autonomes dans l'intérêt de leur culture nationale et de l'assistance sociale, dans la mesure où cela ne va pas à l'encontre des intérêts de l'État. Article 22. Article 23 Traduction publiée par le gouvernement estonien. |

À la démocratie estonienne de 1920 succéda en 1934 un régime fort et autoritaire, qui mit l'accent sur la solidarité et le patriotisme estoniens. Le gouvernement entreprit des campagnes d'estonisation des noms propres de personnes et des noms géographiques. Le patrimoine rural (folklore, costumes traditionnels, etc.) fit l'objet de toutes les attentions. L'estonien fut reconnu comme la seule langue officielle, sauf dans les villages russophones ou suédophones, mais les tribunaux continuèrent d'utiliser la jurisprudence rédigée en allemand. Le système d'éducation fut entièrement estonisé, ce qui comprenait l'Université de Tartu, qui devint l'université nationale de langue estonienne. L'Estonie se dota aussi de nombreuses institutions culturelles : l'Académie de la langue ("Keele akadeemia"), l'Union des écrivains ("Kirjanike Liidu"), l'Académie des sciences ("Teaduste Akadeemia"). En 1925, le Kultuurkapital («Fonds pour la culture») fut créé afin de financer les projets culturels. En 1929 furent instaurées les «Journées finno-ougriennes» (Soome-ugri päev) afin de tisser des liens avec les «peuples frères». Un long travail de terminologie permit d'édifier un enseignement supérieur en estonien.

En 1940, l'URSS mit fin au régime estonien en annexant l'Estonie. Les protocoles secrets annexés au Pacte germano-soviétique du 23 août 1939 avaient attribué l'Estonie à la «sphère d'intérêts» soviétique. Le départ des germanophones, ceux qu'on appelait les «Germano-Baltes», fut l'une des conséquences du Pacte germano-soviétique. Hitler rapatriait les Allemands afin de coloniser la Pologne. Après l'attaque de la Pologne par l'Allemagne et le début de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS installa des bases militaires en Estonie.

3.6 L'Estonie soviétique (1940-1991)

|

Dès juin 1940, l’Armée rouge occupa l'Estonie et les autres États baltes,

donc la Lettonie et la Lituanie. Le 17 juin, plus de 90 000 Soviétiques envahirent le pays; il n'y eut guère de résistance, car l'armée estonienne ne comptait que 15 000 soldats. L’Estonie devint alors une république de l'URSS et allait subir une politique de russification intense.

- La russification

Comme en Lettonie, l'Allemagne envahit le territoire estonien en 1941. Pour les nazis, les Estoniens, qui avaient connu sept siècles d'éducation allemande, demeuraient tout à fait «germanisables», il leur fallait seulement renoncer à leur langue. L'Estonie fut rattachée à l'Ostland, le Reichskommissariat Ostland, c'est-à-dire littéralement le «Commissariat du Reich des Territoires de l'Est», dont le chef-lieu était Riga. L'occupation militaire prit fin en septembre 1944, avec le retour des troupes soviétiques. Entre juillet et novembre 1944, quelque 8000 Estoniens s'exilèrent en Suède, dont une bonne partie de l'élite intellectuelle.

L'Armée rouge installa jusqu'à 300 000 soldats en Estonie; elle vida de leurs habitants des villages entiers et même des villes, dont Narva à l'est et Paldiski à l'ouest (voir la carte). |

- Le régime stalinien

Le régime stalinien fut évidemment un désastre pour l'Estonie. Les bibliothèques estoniennes furent supprimées et la production littéraire chuta immédiatement. Seuls les Estoniens qui écrivaient en russe furent reconnus. Les traditions nationales ne purent s'exprimer que dans les chansons à caractère folklorique.

|

|

Le Parti communiste embaucha beaucoup de Russes et d'Estoniens russifiés au sein de l'administration de l'État. L'époque stalinienne vit arriver un afflux considérable de Russes, alors qu'en même temps les assassinats, les déportations et les exils vidèrent l'Estonie d'une bonne partie de sa population, soit environ un sixième. À la mort de Staline le 5 mars 1953, il ne restait environ que 780 000 Estoniens sur le territoire de l'Estonie. La proportion d'Estoniens baissa de 88 % en 1934 à 75 % en 1959, puis à 61 % en 1989.

À Tallinn, la capitale, les russophones devinrent majoritaires dès le début des années 1980. Ils étaient d'autant plus visibles qu'ils habitaient dans les grandes villes et formaient souvent une majorité locale. Habitués de vivre en pays conquis, les Russes vécurent en Estonie comme s'ils étaient en Russie, sans jamais parler la langue des «indigènes». Ils avaient leurs propres institutions, c'est-à-dire leurs écoles, leurs journaux, leurs établissements culturels, leurs hôpitaux, leurs usines, etc., et ils se comportaient comme les conquérants qu'ils étaient. Les Russes et les Estoniens vécurent dans deux mondes distincts, ne rentrant en contact qu’en cas de stricte nécessité. |

- La politique linguistique

|

La politique linguistique des dirigeants soviétiques fut défavorable à la langue estonienne, bien que la propagande soviétique puisse parler de «libération» (voir l'inscription «Talinn libérée !»). En raison de l'idéologie du «peuple soviétique», la russification s'intensifia à un point tel que le russe s'imposa partout dans la société estonienne. Les établissements d'enseignement russes concurrencèrent ceux de langue estonienne, même dans les écoles primaires. L'université se russifia complètement. Les services publics auprès de la population se russifièrent également; il n'était pas rare qu'un Estonien sa fasse insulter parce qu'il s'était adressé dans sa langue auprès de l'administration, dans un commerce ou un magasin. La langue estonienne subit sa plus violente offensive en 1978, lorsque les autorités soviétiques obligèrent les chercheurs estoniens à publier leurs travaux en russe. Même si le sujet de leurs thèses pouvait porter, par exemple, sur les conjugaisons des verbes estoniens, la politique linguistique russe demeurait inflexible. La mesure souleva, il va sans dire, une profonde indignation dans les milieux universitaires et intellectuels. En 1980, plus de 80 % des émissions de télévision étaient présentées en russe. La plupart des Russes n'avaient aucun contact avec les «autochtones» et ne faisaient évidemment aucun effort pour apprendre leur langue. Les deux communautés vivaient côte à côte, en deux solitudes; très peu de Russes épousaient des «autochtones». Les Estoniens ne se laissèrent pas russifier, car en 1979, seulement 1% d'entre eux déclaraient le russe comme langue maternelle. Parmi les ethnies non russes, les Estoniens témoignèrent d'une résistance farouche au russe, puisque 24 % seulement étaient bilingues. Pendant l’ère soviétique, les Estoniens empruntèrent de nombreux mots russes dans le langage familier, mais relativement peu d’entre eux ont atteint la langue écrite en raison de l’opposition des lexicographes estoniens. |

Durant les quarante-cinq ans de régime communiste, plus de 60 000 Estoniens allèrent se réfugier en Suède ou en Allemagne. La langue estonienne devint une forme de résistance à l'influence russe. Les Estoniens se sont mis à la conservation stricte de leur langue, en respectant scrupuleusement les règles et les normes grammaticales. C’était pour les Estoniens une façon de s’opposer à la langue russe et aux Russes. L'estonien se développa comme l’un des constituants fondamentaux de l’identité estonienne. À la fin de 1988, le Soviet suprême d'Estonie proclama le rétablissement de la souveraineté et, au début de 1989, l'estonien redevint la seule langue officielle.

- Les emprunts à la langue russe

Il est normal que, dans une situation d'occupation, les Estoniens aient dû subir un nombre considérable d'emprunts à la langue russe, dont voici quelques exemples: arbuus (< abuz: «melon»), avarii (< avarija: «avarie»), baklažaan (< baklažán: «aubergine»), baleriin (< balerina : «ballerine»), dušš (< duš: «douche»), galaktika (< galaktika: «galaxie»), huligaan (< xuligan: «voyou»), kaaries (< karijes: «carie»), kupüür (< kupjúra: «coupure» / «banqueroute»), majakas (< maják: «phare»), morsk (< morž: «morse»), munder (<mundír: «uniforme»), määr (< méra: «taux» ou «taxe»), natšalnik (< načalʹnik : «patron»), patsaan (< pacan: «statue»), šantaaž (< šantáž : «chantage»), žürii (< žurí: «jury»), tõlk (< tolk: «traducteur»).

L'URSS disparut le 25 décembre 1991. Au moment de la déclaration d’indépendance, la population de l’Estonie comptait 1,56 million de citoyens, dont 61,5 % d’Estoniens «de souche» et 38,5 % de russophones, issus de la Russie, mais également de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Moldavie. Un tel pourcentage de russophones constituait une proportion considérable pour un si petit pays.

3.7 L'indépendance de 1991

L’Estonie étant un petit pays, les craintes quant à la survie de la langue et de la culture estoniennes ont toujours été très fortes au sein de l’intelligentsia nationale. Dès l'effondrement de l'Union soviétique, les questions concernant la politique linguistique ont tout de suite constitué une priorité. Une nouvelle constitution, démocratique, fut adoptée en juin 1992. Au mois d’octobre suivant, Lennart Meri, ancien ministre des Affaires étrangères, favorable à une libéralisation rapide de l’économie, fut élu par le Parlement à la présidence de la République. L’Estonie devint membre du Conseil de l’Europe en 1993. En février 1994, elle signa l’accord de partenariat pour la paix et une coopération militaire limitée avec l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). En août 1994, les forces armées russes retirèrent leurs dernières troupes stationnées dans le pays.

- Les conflits ethniques

Au cours de l'année 1991, quelque 100 000 russophones partirent pour la Russie. En 1992, il en restait encore 448 000 sur le territoire estonien, auxquels il faut ajouter 40 000 Ukrainiens et 42 000 Biélorusses, ce qui correspond au total à 33,1 % de la population. Plusieurs lois, dont la Loi sur la langue de 1995, furent adoptées afin de redonner à l'estonien la place qu'il avait perdue sous le régime soviétique. Cette loi allait être abrogée pour être remplacée par la Loi sur la langue de 2007, elle-même abrogée en 2011 pour la nouvelle Loi sur la langue.

Il faut bien comprendre que, depuis le XIIIe siècle, l'Estonie a été sous l’occupation de ses puissants voisins, à l'exception de la période de la première république estonienne, soit entre 1918 et 1940. Ces faits historiques expliquent la préoccupation bien légitime des autorités estoniennes: la survie de leur nation, de leur peuple et de leur langue. Pour cette raison, les comportements sociaux des Estoniens envers la minorité russe ne peuvent pas être tout à fait «normaux»: les russophones ne peuvent pas être considérés comme une minorité parmi d'autres. Pour les Estoniens, la langue russe constitue «la» menace linguistique permanente. Alors que l'anglais représente un signe d'ouverture vers le monde, le russe est demeuré une langue impériale qui a dominé l'estonien durant trop longtemps. En fait, beaucoup d'Estoniens sont même exaspérés d’avoir à recourir au russe, pour communiquer avec des citoyens qui se sont toujours refusés à apprendre la langue nationale du pays, l'estonien, alors qu'ils vivaient sous le régime soviétique.

Aujourd'hui, les Estoniens se servent du système d'éducation afin d'intégrer les russophones à la société estonienne. Dans ce pays, il existe deux processus contradictoires difficiles à concilier: d'une part, l'élaboration d'une société plus homogène, d'autre part, la montée de la mondialisation et du multiculturalisme. Le rôle de l’État dans l’intégration des minorités dans la société estonienne semble prépondérant, car l’établissement de relations interethniques harmonieuses est inséparable de la modernité. Toutefois, il faut que les Estoniens délaissent graduellement l'idéologie de «l’État-nation», qui était dominante au début de la décennie de 1990, pour poursuivre maintenant un idéal ressemblant à une société multiculturelle, tout en préservant collectivement leur identité et leur langue estoniennes.

- Les stratégies de développement linguistique

|

Dès 1993, le gouvernement estonien créait l'Eesti Keele Instituut, l'Institut de la langue estonienne. C'est un organisme de recherche et de développement dont la mission est de contribuer à la survie et à la bonne santé de l'estonien par la culture et l'avancement de la langue standard, en compilant et en publiant des dictionnaires essentiels pour la culture nationale et en maintenant la collecte de données, ainsi que la recherche fondamentale et appliquée afin de soutenir les activités précédentes et de fournir à la langue un soutien technologique linguistique. Les principales recherches de l'Institut sont l'estonien moderne, l'histoire de la langue estonienne, les dialectes estoniens et les langues apparentées du groupe finno-ougrien. |

Le 21 avril 1998, un décret gouvernemental obligeait le ministère de l’Éducation (devenu depuis le ministère de l’Éducation et de la Recherche) à mettre sur pied une stratégie de développement linguistique. Le 6 avril 2000, une décision du ministre de l’Éducation créait le Comité estonien pour l’organisation de l’année des langues de l’Union européenne dont une des missions résidait dans la conception de cette stratégie. Ce comité est devenu en 2001 le Conseil de la langue estonienne ("Eesti keelenõukogu") placé sous la juridiction du conseiller de la politique linguistique. C'était un groupe d’experts chargé de conseiller le ministre de l’Éducation et de la Recherche sur les questions relatives à la politique linguistique. Ce n'est qu'en 2011 que la

Loi sur la langue traitera du Conseil de la langue estonienne:

| Article 7

Le Conseil de la langue estonienne Le Conseil de langue estonienne conseille le gouvernement de l'Estonie sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique linguistique. Le gouvernement estonien établit le statut du Conseil de la langue estonienne et approuve son personnel et son président sur proposition du Ministre compétent. |

Le 5 août 2004, le gouvernement estonien approuva l'EKAS ou "Eesti keele arendamise strateegia 2004−2010": la «Stratégie pour le développement de la langue estonienne 2004-2010». En novembre 2010, à la suite du précédent programme de politique linguistique, ce fut l'EKA ou "Eesti keele arengukava 2011−2017" : le «Programme de développement de la langue estonienne 2011-2017».

Le programme de développement présentait une série de mesures dans le but de promouvoir l'essor de l'estonien en favorisant son emploi comme langue officielle dans tous les domaines, et en lui donnant davantage de possibilités de se développer et d’acquérir le statut de langue de communication commune entre tous les citoyens estoniens, y compris les non-estonophones. Ce programme de développement comprend les moyens pour en arriver à la normalisation de la langue, notamment en matière terminologique et scientifique, à la poursuite des recherches sur la langue estonienne, ainsi que les outils linguistiques issus des nouvelles technologies, de l’éducation et de l’apprentissage de l’estonien. De plus, la politique linguistique vise le contrôle dans l’application de la Loi sur la langue (2011) et des moyens d’information sur les questions linguistiques. Rappelons que le 1er mai 2004, l’estonien est devenu l’une des vingt langues officielles de l’Union européenne.

Encore en 2010, les programmes d'enseignement nationaux ont été profondément remaniés. Une nouvelle loi scolaire a été adoptée: la Loi sur les écoles primaires et secondaires supérieures (2010). Parmi les changements importants qui ont eu lieu ces dernières années dans l’organisation de l’éducation, il faut mentionner le passage, à partir de l’année scolaire de 2007-2008, à un enseignement partiellement en estonien dans les établissements d’enseignement général fonctionnant en d'autres langues, notamment en russe : la proportion de cours en estonien devait atteindre 60 % en 2013 dans la totalité des établissements offrant un enseignement en d’autres langues.

- La Francophonie

À l'occasion du Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui s’est déroulé du 23 au 24 octobre 2010 à Montreux, en Suisse, l'Estonie a été accueillie à titre d’observateur. L'Estonie a dû présenter une demande au président de l’OIF en décrivant ses activités et son apport vis-à-vis des objectifs et de la mission de l’OIF. Ce statut accorde à l’Estonie l’occasion de se rapprocher des pays francophones et ainsi de mieux se faire connaître dans ces pays. De plus, ce statut permet à l’Estonie d'élargir ses occasions de collaboration politique avec les partenaires francophones dans l’Union européenne. L’ouverture d’un plus grand nombre de canaux d’information donne à l’Estonie l’occasion de développer une collaboration économique plus étroite avec ces pays et se procure ainsi de plus nombreuses occasions de participer aux programmes d’éducation en langue française.

|

En Estonie, l'indépendance a été obtenue dans le calme. À l’exemple de la Lettonie, l'actuelle république d'Estonie est présentée comme le successeur historique de la république indépendante du même nom qui a existé de 1918 à 1940. La nouvelle Constitution fut approuvée par référendum en 1992.

En s'inspirant d'une loi de 1939, le gouvernement a restreint les possibilités d'acquisition de la nationalité estonienne. Selon la législation de 1992, toutes les personnes qui résidaient en Estonie avant 1940, ainsi que leurs descendants, se sont vus attribuer automatiquement la citoyenneté sans distinction ethnique. Les autres citoyens doivent demander un permis de séjour de deux ans et passer un examen d'aptitude linguistique. Les relations interethniques se sont considérablement dégradées en juin 1993 à la suite de l'adoption d'une loi sur les étrangers demandant aux «non-citoyens» – en majorité russophones – de choisir la citoyenneté estonienne ou de rester étrangers, munis d'un permis de séjour. La loi d'acquisition de la nationalité, entrée en vigueur le 25 février 1992, prévoyait une période de résidence de trois ans, assortie d'un test de compétence en estonien et d'une déclaration d'allégeance à la république d’Estonie. En janvier 1995, le Riigikogu (Parlement) a adopté une nouvelle Loi sur la citoyenneté dont les exigences ont été accrues. Le passeport estonien est rédigé en estonien et en anglais. |

4.1 La Loi sur la citoyenneté

Selon l’article 6 de la Loi sur la citoyenneté (1995), il faut, outre être âgé d’au moins 15 ans, avoir vécu en Estonie sur la base d’une résidence permanente autorisée pour au moins cinq années antérieures à la date à laquelle la demande de citoyenneté estonienne a été soumise et encore une année suivant la date de la demande d’inscription; il faut aussi connaître la Constitution et la Loi sur la citoyenneté; il faut avoir un revenu légal, permanent et suffisant pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu’aux personnes à sa charge; il faut être loyal à la république d’Estonie et prêter serment en déclarant: «En demandant la citoyenneté estonienne, je jure d'être fidèle à l'état du système constitutionnel de l'Estonie.»

Cependant, l’exigence la plus contraignante pour un russophone provient certainement des prescriptions de l’article 8 de la Loi sur la citoyenneté sur les exigences linguistiques:

| Article 8

Exigences et évaluation de la langue estonienne (1) aux fins de la présente loi, la connaissance de l'estonien doit correspondre

à des connaissances générales de la langue estonienne nécessaires à la vie quotidienne.

(3) La maîtrise de l'estonien doit être évaluée

par un examen. La procédure pour la tenue des examens est fixée par le gouvernement. |

De plus, la connaissance de la langue estonienne sera évaluée par un examen d’aptitude linguistique et un certificat sera émis à toute personne qui réussit avec succès l’examen linguistique. Toutefois, quiconque a complété en estonien son instruction primaire, secondaire ou post-secondaire est exempté de l’examen d'aptitude linguistique.

Malgré leur présence importante au Riigikogu (Parlement), les partis politiques russophones n'ont pas réussi à faire modifier la Loi sur la citoyenneté qui semble constituer un obstacle à la naturalisation d'une grande part des russophones "non citoyens" résidant dans le pays. La décision prise par le gouvernement de délivrer à ces "non-citoyens" un passeport d'étranger devait contribuer à limiter le risque de tension entre Estoniens et russophones. Selon certaines sources, l'information sur la procédure de naturalisation serait insuffisante, les conditions exigées trop sévères, le financement des cours de langues trop maigre et les professeurs d'estonien trop peu nombreux.

Les autorités estoniennes ont récemment modifié la Loi sur la citoyenneté (art. 13.5), car dorénavant tout enfant de moins de 15 ans né en Estonie de parents ne détenant pas la citoyenneté estonienne se voit attribuer automatiquement la citoyenneté estonienne; mais la loi prévoit que les parents peuvent s’opposer à cette attribution. De plus, les personnes de plus de 65 ans qui souhaitent acquérir la citoyenneté estonienne sont désormais dispensées de la partie écrite des tests linguistiques.

Il faudrait ajouter aussi la question délicate des anciens officiers soviétiques à la retraite. Or, l’un des effets de la Loi sur la citoyenneté a été de retarder le retrait des troupes russes de l’Estonie; en effet, le gouvernement russe liait le départ de l’armée à la fin des "violations des droits de l'Homme" dont il estimait victime la minorité russophone. En 1996, il y avait encore 2300 soldats russes en Estonie – ils étaient entre 30 000 et 35 000 au moment de l'indépendance. Le lien avec la question des minorités et les allusions à la perspective d'une présence militaire russe permanente ont accru les craintes des Estoniens, ce qui n'arrangeait pas les relations interethniques.

Depuis le mois de janvier 2004, une nouvelle modification à la Loi sur la citoyenneté (art. 36.1) prévoit que le gouvernement remboursera 50 % de la somme payée par les étrangers pour des cours de langue suivis en vue d’acquérir la nationalité estonienne:

| Article 36.1 (2004)

Remboursement des frais de formation linguistique 1) Jusqu'au 31 décembre 2005, jusqu'à 50 % des frais de scolarité versés pour la formation en estonien dans une école privée titulaire d'un permis d'enseignement émis par un candidat ayant passé l'examen estonien et l'examen de la Constitution de la république d''Estonie et de la Loi sur la citoyenneté sont remboursés au requérant selon la limite fixée par le gouvernement de la République. |

Cette disposition prévoit toutefois une réserve dans la mesure où seules les personnes qui réussissent l’examen de langue ont droit au remboursement. En attendant, tous doivent payer les cours. De nombreux étrangers ont dû s’inscrire dans des écoles de langue privées afin de préparer l’examen dans le but d'obtenir la citoyenneté estonienne.

Malheureusement, beaucoup d'étrangers, qui souhaitent apprendre l’estonien pour passer l’examen de langue, n'ont pas les moyens financiers de suivre des cours de langue, ce qui réduit considérablement leurs chances d’acquérir la nationalité estonienne. De plus, les autorités ne semblent pas en mesure de recruter un nombre suffisant de professeurs d’estonien qualifiés, notamment dans le comté d’Ida-Virumaa (Viru-Est), qui compte le plus grand nombre de russophones en Estonie.4.2 La Loi sur les réfugiés

En 1997, le gouvernement estonien semblait avoir décidé d’aller dans le sens de la conciliation et du pragmatisme. Il a créé un poste de conseiller pour les questions de politique ethnoculturelle en nommant un russophone; il a créé une commission chargée de préparer des modifications aux lois sur la citoyenneté, les étrangers et la langue, et il attend beaucoup de l'intégration à l'Union européenne de l'Estonie. Le 18 février 1997, le Parlement estonien a adopté la

Loi sur les réfugiés. L'article 815 traite de la langue de la demande d'asile en Estonie, qui doit être faite en estonien ou, à défaut, au moyen d'un interprète qui assiste le requérant:|

Article 815 Langue de la demande d'asile |

Le lendemain, le Parlement ratifiait la convention de 1951 et le protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés.

4.3 La Loi sur les étrangers

En 2009, la

Loi sur les étrangers prescrivait la maîtrise de l'estonien pour les étrangers séjournant en Estonie. L'article 29 de cette loi autorise toute personne à faire une demande d'asile en estonien, en russe ou en anglais: Formulaire de demande, données fournies et justificatifs annexés 4) Toute personne peut soumettre la demande et la preuve jointe en estonien, en russe ou en anglais, sauf disposition contraire de la présente loi. Cependant, si un étranger demande un permis de séjour de longue durée, il devra maîtriser la langue estonienne pour résider dans le pays (art. 234): Conditions d'intégration 1) Un étranger qui demande un permis de séjour comme résident de longue durée doit maîtriser la langue estonienne au moins au niveau élémentaire, le niveau de compétence linguistique B1 ou un niveau correspondant. 3) La langue estonienne est évaluée au niveau de la langue estonienne dans les conditions prévues dans la Loi sur la langue [2009]. De plus, la maîtrise linguistique devra correspondre au niveau intermédiaire de compétence B1 (voir le texte). Ce niveau exige des candidats de comprendre les principaux points d'une norme standard sur des sujets familiers régulièrement évoqués au travail, à l'école et dans les loisirs. Les candidats doivent produire un texte simple branché sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel. Enfin, l'article 168 de la

Loi sur les étrangers

(2009) énonce qu'un permis de séjour temporaire pour fins d'études peut être délivré si le but du séjour d'un étranger dans l'État concerne des études en vertu d'un programme d'études supérieur et si sa maîtrise de la langue d'enseignement est suffisante. Exigence de la maîtrise de la langue d'enseignement 1) Un permis de séjour temporaire pour fins d'études peut être délivré si le but du séjour d'un étranger dans l'État concerne des études en vertu d'un programme d'études supérieur et si sa maîtrise de la langue d'enseignement est suffisante. 2) La maîtrise de la langue d'enseignement d'un étranger est jugée suffisante si elle correspond aux exigences minimales fixées par l'établissement d'enseignement concernant la langue d'enseignement ou si un étranger commence des études approfondies dans la langue nationale. 3) La procédure de présentation des preuves concernant la conformité aux exigences fixées pour la maîtrise de la langue d'enseignement est établie par un règlement du Ministre responsable de l'Éducation et de la Recherche. Depuis l'indépendance de l'Estonie, le principal objectif du gouvernement estonien en matière d’intégration des citoyens est de forcer les russophones à apprendre la langue estonienne. Au début de l'application de cette politique, la connaissance de l'estonien était surtout une condition nécessaire pour obtenir la citoyenneté estonienne. Par exemple, il n’était pas encore question de supprimer l’enseignement en russe dans les établissements d'enseignement publics ni d’exiger des candidats à un emploi qu’ils maîtrisent l’estonien. À cette époque, le fait de ne pas parler la langue officielle de l'Estonie ne semblait pas être perçu comme un problème. De toute façon, il était encore courant, dans les années 1990, de rencontrer des Estoniens ayant un meilleur niveau de russe que d'estonien.

Aujourd’hui, la conscience linguistique des Estoniens a beaucoup évolué. Non seulement de moins en moins de jeunes parlent le russe, mais la législation estonienne est devenue de plus en plus stricte en matière de langue. Ainsi, il est devenu difficile pour les non-estophones d'exercer une fonction publique, notamment les médecins, les policiers, les enseignants, etc., s'ils ne maîtrisent pas l'estonien. Le niveau de langue exigé varie en fonction de la profession.

Il ne faut pas oublier que les Estoniens sont passés des nazis aux Soviétiques, sans parler des Suédois et des Allemands; ils ont toujours vu leurs occupants mépriser la culture et la langue estoniennes quand ils n'ont pas cherché à les éradiquer. De plus, cette politique d'infériorisation sociale s'est accompagnée de la déportation vers l'Asie centrale du tiers, voire de la moitié de la population, et de l'arrivée massive des Russes du pays voisin qui a tout fait pour prendre toute la place et éliminer les Estoniens. En une nuit, le 14 juin 1940, plus de 10 000 personnes

furent déportées en Sibérie. Au total, plus de 100 000 Estoniens connurent ce sort sous Staline et 60 000 autres

furent forcés de prendre le chemin de l'exil. Ce genre d'événement apparaît comme une catastrophe démographique pour un pays qui comptait 1,1 million d'habitants en 1939. De plus, le rattachement à l'URSS a aussi modifié la composition ethnique du pays. Les Estoniens qui constituaient, en 1939, près de 90 % de la population n'en formaient plus, un demi-siècle plus tard, que 61,5 %, contre un tiers de Russes, d'Ukrainiens et de Biélorusses.

Par conséquent, il ne faut pas en plus demander aux Estoniens qui ont vécu la

déportation, le goulag et la minorisation d'accorder des droits égaux aux

anciens occupants qui n'ont jamais eu le moindre égard pour la culture et

l'identité estoniennes. Certes, aujourd'hui, la situation a changé: de majorité fonctionnelle, les russophones sont devenus une minorité linguistique réelle. Ils se disent maintenant victimes de la revanche estonienne, mais pour les Estoniens, les russophones constituent une plaie qui leur rappelle un passé qu'ils ont détesté. Si l'URSS a développé chez les Estoniens des sentiments hostiles, les Russes, de leur côté, croient que les Estoniens devraient leur être reconnaissants de les avoir «libérés» des nazis. Cependant, si le passé nazi, c'était quatre ans, le passé communiste, c'était cinquante ans. Il n'est donc pas aisé pour les Estoniens de se débarrasser des ressentiments anti-russes qui ont entraîné les premiers gouvernements nationalistes à introduire en 1995, une Loi sur la citoyenneté imposant des examens de langue et de civilisation estoniennes aux candidats à la citoyenneté.

L'indépendance est arrivée en 1991. Plus d'un quart de siècle plus tard, soit une génération complète, beaucoup de russophones refusent encore d'apprendre la langue nationale de leur pays d'adoption. Trop de russophones, sûrs de leur supériorité, ont conservé du mépris à l'égard de la «langue des indigènes». Cette attitude a été constamment nourrie par l'État soviétique, puis par la Russie.

Aujourd'hui, les Estoniens veulent avoir le droit légitime de conserver leur langue et leur culture ancestrales. Cette volonté collective semble justifiée, mais le fragile équilibre démographique rend la survie de la langue estonienne relativement précaire, et ce, d'autant plus que l'Estonie n'a pas le privilège de posséder une langue au rayonnement international. Les estonophones ne constituent que 67,9 % de la population et ils sont le seul peuple au monde à parler cette langue. Malgré toutes ces difficultés, les Estoniens ont élaboré une politique linguistique assez souple qui valorise la langue nationale tout en permettant aux minorités linguistiques, surtout russophones, de conserver leur langue et leur culture.

Cependant, de récentes mesures du gouvernement estonien tendent à limiter ces

droits à l'égard des russophones. La pression sur la minorité russophone risque

d'ailleurs de s'accentuer en Estonie dans la mesure où la guerre en Ukraine

s'éternise. Les autorités estoniennes estiment que leur

pays a besoin d’une société unifiée, intégrée et éduquée, servant de fondement à

un État prospère. L'un des moyens entrepris est d'abolir l’enseignement en

langue russe et de passer entièrement à l’enseignement en estonien. D’une

certaine manière, la lutte pour les écoles de langue russe est considérée comme

une guerre existentielle de l’État estonien, car la lutte concerne les valeurs

de la population russophone, afin d'intégrer celle-ci par le moyen de la langue,

de la culture et du système de valeurs communes que cultive l’école

d’enseignement général.

Pour les Estoniens, la situation internationale s’est

aggravée et l'initiative prise par l’État estonien pour réformer l’enseignement

en langue russe peut être considérée comme un moyen efficace pour unifier le

pays. Toutefois, il faut être prudent, car la maîtrise éventuelle de la langue

estonienne n’est pas automatiquement synonyme de loyauté envers la société

d'accueil et l’État estonien. D'ailleurs, si 92 % des locuteurs de l'estonien

perçoivent les actions politiques du président russe, Vladimir Poutine comme «

très négatives », les russophones les estiment positives dans une proportion de

69%.

Article 29

Article 234

Article 168

![]()

Dernière mise à jour:

27 juin 2025

| - | L'Estonie | - |

(2) La politique de valorisation de la langue officielle (estonien) |

(3) La politique linguistique à l'égard des minorités nationales |

(4) Bibliographie |