|

|

3)

Histoire de la Belgique

et ses conséquences linguistiques

|

Belgique

- België - Belgien |

|

Nous remercions M. Albert Stassen d'avoir accepté d'assurer une

relecture commentée des différents chapitres consacrés à la Belgique

et à ses composantes. |

Plan de l'article

Vers 800 avant notre ère, au moment de la transition entre

l'âge du bronze et l'âge du fer, les premiers peuples installés sur le territoire de la Belgique furent sans

doute des Indo-Européens. Les archéologues ont trouvé des traces de

populations tant celtiques (à l’ouest) que germaniques (au nord). Si l’on

tient compte des fouilles archéologiques, on peut conclure que le territoire

actuel de la Belgique, de même que le nord de la France, a pu être une zone de

transition entre les cultures celtique et germanique. Par ailleurs, les écrits

d’Hécatée de Milet (vers 550 à vers 480) et d’Hérodote (-484 à -425) nous apprennent également que les Celtes

habitaient originairement une région qui s’étendait de l’ouest de la

France jusqu’au sud-est de l’Allemagne, mais qui pourrait exclure le nord de

la Belgique. Constitués en tribus autonomes et rivales, ces peuples étaient unis

par la religion druidique et la langue celtique.

1.1 La romanisation et les Belges

C'est avec la conquête de Rome que les Belges entrèrent

dans l'histoire. Mais les historiens

ne s'accordent pas sur l'origine exacte du mot «belge». Ce terme passé au latin

en Belgæ pourrait provenir du celte bhelgh signifiant «se gonfler» ou

«être furieux». On retrouve l'étymologie dans le vieil irlandais bolg qui

désigne, un «soufflet» ou un «ventre». Autrement dit, le Belge ne serait qu'un

vantard, toujours prêt à se gonfler comme une outre. D'autres sources avancent

une filiation avec le terme indo-européen bh(e)legh signifiant «briller».

Le mot «Belge» se rattacherait directement à la divinité celte Belenos

(dieu de la lumière, de l'harmonie et de la beauté). Comme on le constate, les

possibilités d'interprétation sont nombreuses, bien qu'aucune ne se révèle

déterminante.

En 57 avant notre ère, Jules César, dans le tome I de

La guerre des

Gaules, fit pénétrer ses légions dans la «Gaule belge». Dès cette époque, César faisait la distinction

entre les Celtes (ou Gaulois), les Aquitains et les Belges.

|

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae,

aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli

appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. |

[La Gaule tout entière

est divisée en trois parties : les Belges habitent l'une, les

Aquitains l'autre et ceux qui s'appellent Celtes dans leur propre

langue et que nous appelons Gaulois dans la nôtre occupent la

troisième. Ces nations diffèrent entre elles par le langage, les

institutions et les lois.] |

César croyait que

les peuples belges étaient issus des Germains. Il a même fait une

énumération de ces Belges qui, sous le nom de Germani («qui uno nomine

Germani appellantur»), sont énumérés ainsi : Suessiones (Suessions), Nervii

(Nerviens), Atrabates (Abrates), Ambiani (Ambiens), Morini

(Morines), Menapii (Ménapiens), Caletes (Calètes), Veliocasses

(Véliocasses), Viromandui (Viromanduens), Aduatici (Aduaticiens),

Condrusi, (Condrusiens), Ebuones (Éburons), Caeroeses (Cérosiens)

et Paemanes (Pémaniens).

Cette assimilation des Belges aux Germains n’a

pas empêché Jules César de considérer les Belges comme des Gaulois (un peuple

celte). En réalité, certains peuples belges

étaient originaires des régions germaniques à l’est du Rhin, mais furent

vraisemblablement soumis à de fortes influences celtiques, alors que d’autres

peuples étaient d’origine celte. Il semble impossible

d'établir une séparation bien nette entre les différents

clans.

Parmi les nombreuses tribus du territoire de

la «Gaule belge» qui résistèrent à l’occupation romaine, César tenait les Belgae

(les Belges) pour les plus braves de tous les peuples de la Gaule. Dans

l'introduction de son livre De Bello Gallico (La guerre des Gaules), César

parle des Belges en ces mots: «Horum omnium fortissimi sunt Belgae.» Autrement

dit en français : «De tous, les Belges sont les plus valeureux.»

En réalité, pour César, fortissimi signifiait

les guerriers les plus «violents» ou les plus «sauvages», et ce, parce qu'ils

aimaient la bagarre et qu'ils étaient les plus éloignés de Rome, alors le centre de la

civilisation occidentale. C'est en Belgique, donc en Gaule belge, que César essuya sa plus sanglante défaite. Ambiorix, le chef

des Éburons, avait surpris les Romains dans la vallée du Geer (localisation

présumée) et avait

exterminé entièrement deux légions (6000 soldats). Arrivé trop tard en

renfort avec le reste de son armée pour éviter le massacre de ses légions, César poursuivit Ambiorix qui se réfugia dans la forêt ardennaise

où il ne parviendra jamais à le surprendre.

Mais certains historiens laissent croire que les peuples belges s’étaient

déjà formés dès le IVe siècle avant notre ère, alors que d’autres

situent cette mixité plutôt vers le IIe siècle. À l’époque de

la conquête des Gaules, en 57 avant notre ère, la Gaule belge s’étendait

entre la mer du Nord, la Seine et la Marne (voir la carte ci-dessous), et comptait quelque 500 000

habitants répartis en une quinzaine de tribus. Les Belgae parlaient des

idiomes germaniques, fortement influencés par les parlers celtiques, mais d’autres

historiens considèrent qu’il s’agissait d’idiomes celtiques fortement influencés

par des apports germaniques.

Vers 200 avant notre ère, des Belges franchirent la Manche pour émigrer dans les

îles Britanniques, principalement dans le sud-est de l'actuelle Angleterre.

1.2 Une province romaine

|

|

Après la soumission des Nerviens (de 57 à 46), la Gaule belge finit par

devenir officiellement une «province romaine» en 51. La résistance poussa

César au génocide de certaines tribus comme les Éburons et les Aduatiques.

D'autres tribus d'origine germanique vinrent alors repeupler les territoires

disponibles, avec l'assentiment des Romains. La population, appelée

Belgae, les Belges, était ainsi formée d'un mélange de Celtes,

ainsi que des peuples germaniques et non indo-européens déjà

assimilés. Les conquérants supprimèrent la caste

des druides d’influence celtique, mais les Belgae continuèrent à adorer leurs dieux

germaniques, puis celtiques, en plus des nouveaux dieux romains. Ceux

que les Romains appelaient les Germani (les Germains)

correspondaient aux habitants originaires des régions rhénanes. La

première capitale de la Gaule belgique était la ville de Reims.

Cette grande province romaine s'appelait alors la Gallia Belgica (Gaule belgique),

qui s’étendait entre la Manche, la Seine, la Marne et le Rhin.

Cette province était de première importance

pour les Romains, car elle servait de tampon et de défense en raison de la frontière rhénane avec les territoires

germaniques. |

|

|

À partir du du

IIIe siècle, la

grande province belge fut démantelée en une Germania (Germania prima et

Germania secunda) dans la zone rhénane et une Belgica,

elle-même scindée en deux "provinciæ", la Belgica prima au sud-est et

la Belgica secunda au nord-est. La province appelée Belgica

prima avait Trèves

comme capitale et n’occupait qu’une partie du Luxembourg actuel. Par contre,

la Belgica secunda était beaucoup plus grande et occupait tout le

nord-ouest de la Belgique actuelle avec Reims (actuellement en France) comme

capitale.

La Germania prima (ou Germanie

supérieure) comprenait une grande partie de ce qui est

aujourd'hui la Suisse, le Jura, la Franche-Comté et la Bourgogne).

La capitale de la Germanie supérieure était Mogontiacum appelée aujourd'hui

Mayence. La Germanica secunda

(ou Germanie inférieure) était située au nord-est dans ce qui est

aujourd’hui le sud des Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, une partie

du nord-est de la France (Ardennes), et le nord-ouest de l'Allemagne, avec comme capitale

Cologne. Aucune de ces capitales

n'est aujourd'hui sur le sol belge. |

C'est dans

ce cadre administratif que, peu à peu, le latin se répandit en Belgique,

pendant que les langues celtiques disparaissaient graduellement. Le latin allait

remplacer les langues celtiques et germaniques des peuples belges en commençant

par les villes. Les langues celtiques survécurent dans les campagnes, du moins

jusqu'à l'arrivée du christianisme. Épris de centralisme, les Romains avaient

compris l'importance d'une langue véhiculaire unique dans les domaines

administratif, culturel et commercial.

L'influence

romaine entraîna à la fois la christianisation et la romanisation du territoire,

surtout dans la partie méridionale de l'actuelle Belgique, ce qui correspond à

la Wallonie qui vit se multiplier les villae (grands domaines de la

civilisation romaine). Les régions les plus

éloignées du centre de l'Empire allaient voir se développer des langues issues

du latin, qui deviendront les futures

langues romanes. Parmi celles-ci, il faut mentionner le français, le

picard, le wallon, le champenois, le gaumais (ou lorrain).

Déjà au IIIe

siècle, mais surtout à partir du

IVe siècle, les peuples

germaniques progressèrent vers de l'est vers l'ouest. Les Celtes furent

repoussés vers le Danube et franchirent le Rhin. Attirés par les terres

fertiles, des Germains envahirent l'est de la Belgique (Belgica). Parmi ceux-ci,

les Francs s'installèrent massivement dans tout le

pays. Cependant, l'histoire de l'installation des Francs dans ces régions reste

mal connue. Ils se seraient établis par vagues successives, surtout dans ce qui allait devenir la Flandre (au nord);

ils conservèrent leur

langue germanique, le francique. Au sud

et au sud-est, les Francs durent faire face à des populations gallo-romanes numériquement plus importantes; ils ne purent imposer

leur langue et se fondirent dans l’élément gallo-roman, créant ainsi une sorte

de fusion entre les envahisseurs et les peuples conquis. Toutefois,

l'imprécision des connaissances sur la densité de ces peuples rend aléatoire

toute discussion sur l'origine de la frontière linguistique actuelle. Intégré

dans l'empire franc à partir du

Ve

siècle, l'espace belge demeure une province frontière dans le royaume

mérovingien.

Ce sont les Francs qui auraient donné le nom

de Wallon (de walha, nom

francique d’une tribu celtique de la Gaule narbonnaise, les Volcae,

mais ce nom signifie aussi «étrangers») aux habitants de cette région

du sud de la Belgique. Par la suite, les populations flamandes leur auraient

attribué le même nom (Waal). Lentement, et sans aucune conscience

«nationale», les Wallons du Sud donnèrent naissance à ce qui deviendra beaucoup

plus tard la «Wallonie».

Ainsi, Flamands et Wallons de Belgique ont en fait les

mêmes ancêtres et proviennent en partie des mêmes peuples. C’est donc au Moyen

Âge seulement que se marqua progressivement une sorte de «frontière

linguistique» entre les deux communautés flamande et wallonne de la Belgique

actuelle, avec par ailleurs une large frange mixte tout le long de l’actuelle

frontière linguistique. Cette frange ne se résorba que progressivement au cours

du Moyen Âge. Cependant, la langue administrative et juridique de cette époque

demeurait le latin. Évidemment, le problème des langues vivantes ne se posant

pas.

En 800, Charlemagne devint empereur du Saint-Empire romain germanique et, à

ce titre, l'héritier de la langue lignées des empereurs romains. Charlemagne

fixa sa capitale à Aix-la-Chapelle.

|

|

À sa mort, son fils Louis le Pieux lui succéda et dut faire

face au partage de l'Empire, selon les termes du traité de Verdun (843),

entre ses fils, c’est-à-dire Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire) de Charlemagne.

La Francie

occidentale, soit les pays

situés à l’ouest de l’Escaut, de la Meuse, de la Sône et du Rhône,

revint à Charles le Chauve; la Francie

orientale, soit les pays à l’est

du Rhin, échouèrent à Louis le Germanique, alors que la Lotharingie

(les pays compris entre la mer du Nord jusqu’au golfe de Tarente, avec

les deux capitales d’Aix-la-Chapelle et de Rome) était attribuée, en

même temps que le titre impérial, à Lothaire.

Les conséquences du traité de Verdun furent

considérables pour la Belgique, puisqu'une frontière politique divisait le

territoire selon un axe nord-sud correspondant en grande partie au fleuve

L'Escaut. Dorénavant, les territoires situés à l'ouest resteront sous la

zone d'influence de la France, tandis que ceux situés à l'est appartiendront

à la Lotharingie. En somme, la Flandre et la France revinrent à Charles le Chauve, tandis que

la Wallonie (le Hainaut et le Brabant) fut intégrée à la Basse-Lorraine, un

duché de la Lotharingie.

|

Comme on s’en doute, cette division territoriale ne

s’est pas faite sur une base linguistique, mais sur une base politique. Le territoire

de la Belgique restée en Lotharingie comportait différente langues dont une majorité de

dialectes romans, mais aussi des territoires à parlers thiois ou flamands. Les autres parties

thioises ou flamandes (constituant le reste de la Flandre actuelle)

furent incorporées à la Basse-Lorraine (l'Empire germanique) comme le reste du

territoire qui constitue maintenant la Wallonie. Bref, cette partie du nord-est

du royaume appartenant à Charles le Chauve comptait une population parlant un

ensemble diverses langues romanes et germaniques. Ainsi, les peuplades

gallo-romaines et germaniques furent amenées à cohabiter, non sans

provoquer des heurts.

En 959, la Lotharingie fut scindée en deux duchés: la Basse-Lotharingie au nord

et la Haute-Lotharingie au sud (la future Lorraine).

|

|

Au cours du Moyen Âge, se créèrent de nombreuses principautés

indépendantes (Basse-Lorraine, Liège, Tournai, Cambrai, Malines), de duchés

(Brabant, Luxembourg, Limbourg) et de comtés (Flandre, Hainaut, Namur, Artois,

Louvain, Bruxelles, etc.), qui se multiplièrent au IXe et au Xe

siècles et réussirent à obtenir de plus en plus d’autonomie de la part de

leurs suzerains. On assista à une multiplication de petits territoires

autonomes.

La Flandre constituait un fief du roi de France, mais qui résistait aux

tendances centralisatrices de ce dernier. Régulièrement, la France intervenait militairement dans la région — une soixantaine d’invasions, soit une

par décennie.

Le 11 juillet 1302, eut lieu une

victoire des villes flamandes soutenues par des Namurois (Namur) et des

Hennuyers (Hainaut) à Courtrai. Cette victoire

fut appelée la «bataille des

Éperons d’or» (en raison des quelque 300 éperons des nobles français

retrouvés sur le champ de bataille). Cette bataille a été choisie comme

date de la fête de la Communauté flamande de Belgique (même si cette

victoire de 1302 était aussi l’œuvre des Wallons).

La bataille des Éperons d'or du 11 juillet 1302 est célébrée chaque

année à Courtrai et dans tout le pays flamand avec la participation de

représentants du gouvernement belge, et ce, malgré le caractère anti-français

donné à cette manifestation.

D’ailleurs, la

fête de la Communauté française, le 27 septembre, commémore, les

journées victorieuses de septembre 1830 à

Bruxelles où les Hollandais furent

chassés par des Wallons, des Bruxellois et des Flamands.

La victoire de 1302

fut suivie d’autres batailles jusqu'à la défaite des Flamands en 1328,

lors de la bataille de Cassel. Néanmoins, la victoire française

ne mit pas fin aux aspirations autonomistes de la Flandre.

|

Considérée comme le plus riche fief du royaume de

France, la Flandre réussit à conserver une certaine autonomie en payant des

impôts royaux élevés. En même temps, la Flandre profita de son ouverture

maritime pour développer le commerce avec l'Angleterre et exporter ses

richesses. En 1340, les armées du roi de France furent vaincues

par une coalition anglo-flamande. En 1369, Philippe le Hardi, l’oncle du roi

de France, épousa la fille et héritière du comte de Flandre.

|

|

Par la suite, plusieurs comtés et duchés (Namur, Brabant, Limbourg,

Hainaut, Luxembourg, Hollande, Gueldre, etc.) passèrent aux mains des ducs de

Bourgogne. Avec la Flandre, le duché de Bourgogne s'étendait de la

Bourgogne proprement dite, avec Dijon comme capitale, jusqu'à la mer du

Nord et, à sa plus grande extension, jusqu'aux îles de la Frise. Les

ducs de Bourgogne instaurèrent des institutions qui eurent pour

conséquence d’unifier un peu plus le pays. Les mariages princiers, les

achats, la diplomatie et les héritages contribuèrent à réunir la plupart

des États. Mais c'est au cours du

règne de

Philippe III le Bon (1419-1467) que toutes les principautés des Pays-Bas

passèrent sous le contrôle de la maison de Bourgogne. Ces territoires,

qui s'étendaient bien au-delà des régions constituant la Belgique

d'aujourd'hui, sauf Liège qui restait un évêché indépendant,

comprenaient également l'Artois français, la rive gauche du Rhin à

l'est, la Zélande, la Hollande, la Gueldre et d'autres terres au nord

formant actuellement les Pays-Bas.

N’oublions pas que les ducs de Bourgogne

cumulaient plusieurs titres. Par exemple, selon les époques (entre 1384 et

1475), le duc de Bourgogne pouvait être à la fois comte de Franche-Comté, comte

d’Artois, comte de Picardie, comte de Flandre, comte de Nevers, comte de

Hainaut, comte de Zélande, comte de Hollande, duc de Luxembourg, duc de Namur,

duc de Limbourg, duc de Brabant, etc. En épousant Maximilien d’Autriche en 1477,

Marie de Bourgogne mit les provinces

belges sous la domination des Habsbourg

(plus tard avec ses deux branches: les Habsbourg d’Autriche et ceux d’Espagne).

Maximilien signa avec Louis XI le traité d’Arras, qui laissait à la France la

Bourgogne ducale et la Picardie.

Selon certains, ce

morcellement politique eut des conséquences au plan linguistique. Il aurait

favorisé la fragmentation dialectale, ce qui contribua à la formation des

idiomes picards, flamands, wallons, champenois, lorrains, luxembourgeois,

limbourgeois, etc. Cependant, l’administration des États et de l’Église se

faisait en latin, tandis que le français n’était parlé encore que par une partie

de la noblesse de France.

Cette thèse de

la fragmentation dialectale à l’époque féodale est cependant contestée, car

d’autres linguistes considèrent que la fragmentation dialectale était acquise

depuis bien plus longtemps et pratiquement depuis les invasions franques,

lesquelles

étaient constituées de groupes divers aux langues déjà différenciées. |

|

|

En 1493, Philippe le Beau devint le souverain des

Pays-Bas et épousa l’héritière de la maison d’Espagne, Jeanne d'Aragon dite

Jeanne la Folle, la fille du roi Ferdinand II d'Aragon et de la reine

Isabelle Ire de Castille.

Leur fils Charles

(1500-1558), qui fut Charles

Ier en

Espagne, Charles Quint

pour le Saint-Empire romain germanique

et plus familièrement

Keizer Karel

(«l'empereur Charles») aux Pays-Bas, est né à Gand. Il fut d’abord prince bourguignon (de langue

maternelle française), puis, en 1516, prince des Pays-Bas et roi d’Espagne,

enfin en 1519 roi de Sicile et empereur du Saint-Empire romain germanique.

Ce monarque

parlait non

seulement le français, mais aussi le picard, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le latin et

même un peu le flamand (sous sa forme thioise) de sa ville

natale de Gand (Gent en néerlandais). On sait qu'il écrivait en

français à ses frères et sœurs, mais qu'il

employait l'espagnol pour correspondre avec sa femme et ses enfants. C’est d’ailleurs ce même Charles polyglotte qui aurait affirmé: «Je

parle espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et allemand à mon

cheval.» Son chroniqueur, Pierre de Bourdeille, dit Brantôme (154-1614), écrivit

ce commentaire sur l'importance des langues pour Charles Quint :

|

Aussi qu'entre toutes les langues, ainsin qu'il en

pouvoit juger pour estre prince d'une très heureuse

mémoyre, disoit la francoize tenir plus de la majesté et

que c'estoit la langue des roys et des princes; car il

avoit plusieurs langues familières, prononceant et

répettant fort souvant le proverbe turquesque parmi ses

plus grands favoris, quand il tumboit sur le devis de la

beauté des langues, qui dict : sucadar dil lu cadar

adanis; brave et superbe proverbe turc qui veut dire

qu'autant de langues que le gentilhomme sçait parler

qu'autant de fois est-il homme ; tellement que si une

personne parloit de neuf ou dix sortes de langages, il

l'estimoit autant luy tout seul qu'il heust faict dix

autres hommes, ou plus, de semblable qualité. |

|

Dans une ordonnance, Charles Quint prescrivit

de rédiger les textes officiels aussi bien en français qu'en thiois

(variante flamande),

le néerlandais de l'époque, ou en latin en fonction de la

langue du destinataire ou de la nature de l'acte dans une population

généralement bilingue.

4.1 Le règne de Charles Quint (1515-1555)

|

|

Charles Quint, était non seulement roi des Pays-Bas, empereur du Saint-

Empire, mais également roi d’Espagne, royaume qu'il avait hérité de sa mère. Il ne s’agissait pas d’une unité

politique entre l’Espagne et les Pays-Bas, mais les deux royaumes étaient

néanmoins sous la souveraineté du même roi.

Charles Quint se trouvait ainsi à la

tête d’un formidable empire encerclant pratiquement la France.

L’époque de Charles Quint

(première moitié du XVIe siècle) fut une

période faste pour l’ensemble des habitants des provinces de l’actuelle Belgique

et des Pays-Bas.

Chaque principauté conservait ses lois, ses usages et sa

constitution; les langues et les dialectes qui y étaient parlés

étaient très diversifiés et étrangers à la langue du souverain.

|

|

|

En

tant que souverain des Pays-Bas, Charles réussit à rattacher les Dix-Sept

Provinces-Unies

(en néerlandais : Zeventien Verenigde

Provencies) sous son autorité, aussi bien les provinces de langue germanique du Nord

(Flandre, Anvers, Limbourg, Luxembourg, Frise ou Friesland, Overijssel,

Hollande, Utrecht, Gueldre, Zélande, etc.) que les provinces romanes du Sud

(Artois, Namur, Brabant, Hainaut, etc.). Juridiquement, les Pays-Bas formaient

avec les autres principautés allemandes le Saint-Empire romain germanique. Cette

appellation des «Dix-Sept Provinces» se répandit après que Charles

Quint eut ajouté aux Pays-Bas bourguignons le duché de Gueldre, le

comté de Zutphen et les seigneuries d'Utrecht, d'Overijssel et de

Groningue. Ce nom de «Dix-Sept Provinces» allait disparaître après

la séparation des provinces du Nord de celles du Sud. Aujourd'hui, tout ce

territoire relève des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg, du

département Nord-Pas-de-Calais en France et de quelques portions de

territoires à l'ouest de l'Allemagne.

Le contrôle des

Dix-Sept Provinces était d'un importance primordiale pour la couronne

d'Espagne. Sous le règne de Charles Quint, l'Espagne prélevait annuellement

cinq millions d'or dans ses diverses possessions, dont deux millions

uniquement des Pays-Bas espagnols, soit quatre fois plus que l'or provenant

des Amériques ou d'Espagne.

Le règne de Charles Quint correspond aussi à la naissance de la Réforme et

du luthéranisme en Allemagne du Nord. En tant que défenseur de la foi

catholique, sacré par le pape en 1530, Charles Quint ne pouvait se

soustraire à l'obligation de défendre la religion catholique. C'est lui qui

fut l'instigateur du concile de Trente (1545-1563) en espérant tendre la

perche aux réformés, ce qui ne se produisit pas.

|

Charles Quint

publia alors ses «placards» pour contrer l'influence

grandissante des réformes protestantes; les premiers

protestants furent signalés dès les années 1520. Aux

Pays-Bas, l'empereur fit placarder une série d'édits

très stricts contre «l'hérésie calviniste». Ce fut

l'introduction d'une inquisition sur le modèle de celle

qu'il avait découverte en Espagne.

Toutefois, l'application de ces placards demeura assez souple jusqu'à

l'arrivée de Philippe II, mais la religion allait introduire à jamais une

cassure entre les Pays-Bas du Nord (de confession calviniste) et ses

provinces du Sud (de confession catholique).

4.2 Les problèmes de

Philippe II

|

C’est avec Philippe II

(1527-1598), le fils de Charles Quint, que les problèmes

commencèrent aux Pays-Bas espagnols. Étant élevé en Espagne (Castille)

—

il est né à Valladolid —,

ignorant tout du flamand et du hollandais (néerlandais), et ne connaissant qu’un peu de

français et de latin, son éducation exclusivement espagnole le fit peu

apprécier aux Pays-Bas espagnols, lesquels lui furent confiés en 1555 après

l’abdication de Charles Quint. Autant celui-ci était un «enfant du pays»,

autant Philippe II était un «souverain «étranger».

C'est effectivement sous le règne de Philippe II que

commença à se faire sentir aux Pays-Bas le poids d'une domination étrangère,

clairement ressentie comme hostile. Le nouveau souverain reprit la politique de son père, mais

d’une façon beaucoup plus étroite, surtout en matière de religion avec l'imposition stricte de l’Inquisition et des «placards» de

Charles Quint.

Les Dix-Sept Provinces des Pays-Bas eurent le sentiment de jouer le rôle de

vache à lait pour un royaume lointain et de plus en plus contraignant.

|

En 1559,

Philippe II confia la gouvernance des Pays-Bas espagnols à sa demi-sœur

Marguerite de Parme (1522-1586), fille naturelle de Charles Quint. Forcée

d'appliquer les «placards» réprimant l'hérésie protestante par des peines

féroces, Marguerite de Parme chercha à adoucir la politique anti-calviniste

de Philippe II au moyen de mesures de compromis afin d'éviter la révolte de

la noblesse et la grogne populaire. Coincée

entre l'intransigeance de son demi-frère et la sympathie grandissante de

l'opinion populaire pour les calvinistes, Marguerite finit par demander sa

démission.

Philippe II nomma alors Ferdinand Alvare de Tolède, duc d'Albe,

comme plénipotentiaire qu'il envoya à Bruxelles, alors la capitale des

Pays-Bas espagnols, avec l'ordre de «pacifier» les provinces du Nord.

Le protestantisme fut alors violemment réprimé, tandis

que la religion catholique demeura la seule autorisée par le nouveau

gouverneur.

Mais les exécutions massives et les atrocités commises par les

troupes espagnoles du duc d'Albe entraînèrent la rébellion de toute la

population des provinces du Nord.

En ce qui concerne les langues, la situation parut

relativement complexe en raison du centralisme politique. Les Espagnols

parlaient leur langue, notamment dans l'entourage du gouverneur. Par contre,

les conseillers utilisaient le français pendant que les fonctionnaires

employaient le flamand. Quant au latin, il demeurait une langue

incontournable en matière religieuse. Enfin, les dialectes germaniques

demeuraient très employés par les populations de l'Est. Ce n'est donc pas

dans le domaine des langues qu'il fallait chercher une quelconque unité dans

les Pays-Bas espagnols, mais plutôt dans le domaine de la religion. Face au

développement du protestantisme, l'Église catholique réussit à s'imposer au

plan religieux.

En 1576 les Espagnols perdirent le contrôle des Pays-Bas. En

1577, le prince d'Orange (en néerlandais: Willem van Oranje),

Guillaume comte de Nassau, appelé également Guillaume le

Taciturne, fit son entrée à Bruxelles à l’invitation de

l’assemblée des États généraux et fut proclamé «ruwaert du

Brabant», c’est-à-dire «protecteur». Par l'Union de Bruxelles du 9 janvier

1577, les Pays-Bas décidèrent de se diriger eux–mêmes. La Zélande et la

Hollande, refuge des calvinistes, firent sécession avec Guillaume d’Orange.

Le 6 janvier 1579, les catholiques des comtés d'Artois, du

Hainaut et du Cambrésis en vinrent à former

l'Union d’Arras afin de combattre les

orangistes et leur politique calviniste. Le 13 janvier suivant, ceux-ci répliquèrent en leur opposant l'Union

d’Utrecht, ce qui donna naissance à la République des

Sept-Pays-Bas-Unis (en néerlandais : Republiek der

Zeven Verenigde Nederlanden):

Hollande, Zélande, Overijssel (avec Drenthe), Friseland, Groningue, Gueldre,

Utrecht. S'y ajoutèrent des territoires connus sous le nom de

«pays de la Généralité» (en néerl.:

Generali-teitslanden): la Flandre des États, le Brabant des

États, le Limbourg des États (avec Maastricht), la

seigneurie de Drenthe, ainsi que les colonies et territoires

d'outre-mer. Contrairement aux sept provinces autonomes,

ces territoires n'avaient pas d’États provinciaux et n'étaient

pas représentés au gouvernement central.

Bref, les anciennes «Dix-Sept Provinces»

créées par

Charles Quint furent scindées

en deux entités, qui n'allaient plus jamais être réunies

politiquement.

|

|

Les sept

provinces du Nord (les actuels Pays-Bas), de religion réformée,

adoptèrent le statut de république indépendante, alors que les

provinces du Sud, reconquises par les

armées espagnoles, réintégrèrent l'Église catholique sous

l'autorité de Philippe II d'Espagne, mais la principauté de

Liège put conserver son autonomie, coupant ainsi en deux les

Pays-Bas du Sud, eux-mêmes déjà peu homogènes. La Gueldre

fut elle-même séparée en deux: la Basse-Gueldre au nord et la Haute-Gueldre

au sud, appelée aussi

«Gueldre espagnole». En 1581, le culte catholique

fut aboli dans le Nord, alors que la ville de Bruxelles allait

être gouvernée par les protestants jusqu’en 1585. La défaite de

l'Invincible Armada en 1588 contre l'Angleterre annonça le

déclin de l'Espagne.

Le traité d'Anvers de 1609

reconnut officiellement la scission des Dix-Sept Provinces en

deux entités:

1) Les sept provinces du Nord

prirent leur indépendante sous le nom de «Provinces-Unies»: Hollande,

Zélande, Utrecht, Gueldre, Overijssel, Friesland et Groningue (avec

Drenthe).

2) Les dix provinces du Sud,

appelées parfois appelées «Pays-Bas du Sud» (ou encore «Pays-Bas espagnols»)

allaient former à partir de 1713 les Pays-Bas autrichiens, qui le

resteront jusqu'à l'occupation française en 1795 : Flandre, Artois, Malines,

Anvers, Hainaut, Namur, Brabant, Limbourg, Luxembourg, auxquels se joignit

Cambrai.

|

L'Artois et une partie de la Flandre et du Hainaut allaient être cédées à la

France au cours des XVIIe et

XVIIIe siècles.

Déjà sous le régime espagnol, les cartographes désignaient les

Pays-Bas sous deux appellations: la Belgica Foederata («Belgique

fédérée») pour les provinces du Nord et la Belgica Regia

(«Belgique royale») pour celles du Sud, future Belgique.

4.3 L'unification linguistique

C'est à cette époque que les Pays-Bas-Unis se métamorphosèrent en

une puissance mondiale, la plus dynamique de l'Occident, avec une marine

impressionnante de quelque 10 000 navires en 1600, puis 15 000 en 1670, soit

cinq fois plus que la flotte anglaise. Cette puissance se traduisit par une

extraordinaire activité aux plans artistique, culturel et littéraire. La

littérature fut à l'origine de l'uniformisation de la langue d'où allait naître

le néerlandais qui devint alors la langue de référence commune.

La langue qui se développa au nord à cette

époque fut une variété de néerlandais ayant une forte influence brabançonne

(anversoise). Cette uniformisation linguistique fut

renforcée par une traduction officielle de la Bible en 1637. Toutefois, ce n'est

qu'en 1804 que le gouvernement néerlandais chargera le professeur

Matthias Siegenbeek de mettre au point un système

orthographique uniforme, qui fut généralement appliqué.

Évidemment, les provinces du Sud, c'est-à-dire les

Pays-Bas espagnols, ne participèrent pas à

cette unification linguistique des provinces du Nord, laquelle rendait caduques les dialectes

locaux. Pendant que le néerlandais devenait la référence normale du Nord, le

flamand du Sud ne cessait de se multiplier en une mosaïque de dialectes

régionaux.

Pour la Flandre, cette fragmentation linguistique allait avoir des conséquences

néfastes dans la future Belgique, car elle allait favoriser

le français qui gagnait rapidement du

terrain dans les milieux de l'aristocratie flamande.

Depuis la période bourguignonne, le français était déjà la langue véhiculaire de

la plus grande partie de la noblesse et servait de langue administrative. Le

néerlandais du Nord demeurait plus ou moins inconnu en Flandre, car il n'était parlé par le peuple

que sous diverses formes dialectales; il était associé à une langue de paysans, qui

ne pouvait plus progresser.

Malgré les révoltes et les guerres, le territoire de ce qui sera la Belgique

continua de faire partie des Pays-Bas espagnols jusqu’en 1713. Entre-temps, le

traité de Munster (1648) rendait des parties de la Flandre (la Flandre

zélandaise), le nord du Brabant ainsi que quelques territoires d’outre-Meuse,

aux Provinces-Unies. Comme il s’agissait d’un État confédéral, les

Provinces-Unies conservèrent une certaine autonomie, mais les territoires du

Sud furent administrées directement par les autorités espagnoles.

L'empire des Habsbourg était l'un des plus vastes et des plus peuplés

d'Europe. Il comptait une grand nombre de peuples divers amenés à coexister au

sein de cette vaste structure impériale grâce à des alliances, des héritages,

des guerres et des conquêtes. On y parlait des dizaines de langues et des

centaines de dialectes. Parmi les langues importantes, mentionnons l'allemand,

le français, l'espagnol, l'italien, le hongrois, le flamand, etc. On y

pratiquait aussi plusieurs religions, dont le catholicisme, le protestantisme,

la religion orthodoxe, le judaïsme, l'islam, etc. Les différentes régions de

l'Empire conservaient leurs lois et leurs coutumes auxquelles les habitants

demeuraient très attachés. C'était le cas pour les Pays-Bas qui sont tombés sous

la domination autrichienne après la guerre de Succession d'Espagne. L'empire des

Habsbourg était formé de deux branches: la branche espagnole et la branche

autrichienne. La branche espagnole s'est éteinte pour les descendants mâles en

1700, ce qui déclencha la

guerre de Succession d'Espagne en 1701.

Étant donné que le roi d'Espagne, Charles II, n'avait pas d'héritiers

directs, sa mort posa problème, car deux familles apparentées aux souverains

espagnols prétendirent avoir des droits à l'héritage espagnol, les Bourbon de

France et les Habsbourg d'Autriche. Or, toute l'Europe se sentit menacée par

l'alliance dynastique de la France et de l'Espagne, notamment la

Grande-Bretagne, le Saint-Empire romain germanique et les Pays-Bas. La guerre de

Succession d'Espagne allait durer de 1701 à 1713. À la fin de la guerre, Louis

XIV allait perdre une grande partie des territoires conquis sous son règne, dont

Terre-Neuve, la Baie d'Hudson et l'Acadie péninsulaire (la Nova Scotia), afin de

voir son petit-fils roi d'Espagne, tout en renonçant au trône de France.

|

|

Le

traité d'Utrecht de 1713 cédait les Pays-Bas espagnols

à l'Autriche sous le nom de

Pays-Bas

autrichiens (en allemand:

Österreichischen Niederlande).

Les Pays-Bas demeurèrent un État fédéral formé d'une dizaine de provinces semi-autonomes

et dirigés par les Habsbourg d'Autriche, qui

reprirent les institutions centrales de l'Espagne à

Bruxelles.

Pendant ce temps,

en Espagne, la couronne passait aux Bourbons, avec Philippe V d'Espagne,

petit-fils de Louis XIV.

La paix ne revint aux

Pays-Bas qu'au prix de nouvelles amputations.

Des villes wallonnes comme Charleroi, Binche, Ath et Tournai

furent cédées à la France; des cités flamandes comme Furnes, Bergues, Courtrai

et Audenarde, ainsi que Lille et Roubaix, passèrent à la couronne française.

Si le traité d’Utrecht de 1713 avait

donné une partie de la Flandre à la

France,

le traité d’Aix-la-Chapelle de 1748 rendit certaines régions (Nieuport,

Courtrai, Ypres) à l’Autriche. Sous le

règne de

Marie-Thérèse

d'Autriche

(1717-1780), les provinces du Sud bénéficièrent de l'apport des

«Lumières» et d'une politique de renouveau administratif, économique

et culturel.

|

L'Autriche

étendit son emprise et intervint dans la gestion des États tout en favorisant

l'essor des industries charbonnières et métallurgiques, ainsi que l'industrie

textile.

5.1 L'espagnol et l'allemand

Jusqu'en 1740, l'espagnol a été utilisé comme langue véhiculaire au Conseil des Pays-Bas

à Vienne (devenu en 1757 le «Bureau belge»). Mais avec la centralisation

autrichienne l'usage du français devint prépondérant dans l'administration

centrale, au détriment des langues régionales qui restèrent limitées dans les

villes belges. Cependant, les documents officiels locaux furent rédigés en

néerlandais ou en brabançon en Flandre et aux Pays-Bas actuels et en français

dans la Wallonie actuelle.

Plus tard, l'empereur d'Autriche,

Joseph II (1741-1790), en despote éclairé,

entreprit de faire de ses possessions un État moderne, centralisé et germanique.

Jusqu'alors, les Pays-Bas autrichiens avaient conservé une administration rétrograde héritée

des Espagnols. Les privilèges arrachés depuis des siècles ne servaient plus qu'à

favoriser l'esprit de clocher le plus étroit. C'est pourquoi l’administration des Pays-Bas du Sud fut totalement refondue et réorganisée

selon le modèle français. Joseph Il manifesta une certaine ouverture à la liberté

d'expression et fit preuve de tolérance à l'égard de la presse. L'empereur voulut abolir les privilèges des principautés,

instituer son autorité directe et imposer la langue allemande,

non pas dans l’administration interne, mais dans les communications avec Vienne. La fièvre réformatrice toucha tous les domaines, y compris la

longueur des chandelles. Tout se décidait à Vienne, pendant que les réforme sur

le terrain passaient mal. En même temps, le monarque se trouvait à faire fi des

particularismes des principautés belges et du poids des anciennes coutumes.

5.2 Bruxelles et la Révolution brabançonne

Quant à la ville de Bruxelles, elle comptait une

majorité de la population parlant le

brabançon, une langue proche du flamand

et employée déjà dans les plus hautes

sphères de la société, surtout auprès de la noblesse et de la haute bourgeoisie; mais

Bruxelles abritait aussi une minorité de langue française, car il s'agissait de la langue

du pouvoir : les gouverneurs généraux qui résidaient dans la ville s'exprimaient

uniquement dans cette langue. Les pratiques établies par les Autrichiens firent en

sorte que les Flamands de Bruxelles durent apprendre le français s'ils voulaient

entreprendre une carrière administrative.

L'usage des langues fit en sorte qu'une

minorité riche et francophone cohabitait avec une masse flamande pauvre et peu

alphabétisée. Entre ces deux extrêmes, on trouvait une bourgeoisie commerçante

et urbaine, bilingue. Néanmoins, les mesures

tatillonnes prises par les autorités autrichiennes

à l’instigation de Joseph II heurtèrent de

front, on le devine, les particularismes

locaux, les sentiments religieux, les habitudes linguistiques, etc.

Joseph II dut affronter une levée de boucliers générale. Loin de

réduire les réformes, Joseph II redoubla d'activité, ce qui allait provoquer en

1887 la petite révolution brabançonne.

La politique

de Joseph II suscita un phénomène de rejet, sauf au Hainaut et au

Luxembourg, restés plus calmes. Le

mécontentement de la population fit éclater la Révolution brabançonne (d'octobre

à décembre 1789) et les troupes autrichiennes furent chassées du pays jusqu’en

1793. Cependant, les duchés de Limbourg (actuel «pays de Herve»)

et de Luxembourg, situés de l’autre côté de

la principauté épiscopale de Liège, n’avaient

pas participé à la Révolution brabançonne et soutenaient les Autrichiens qui

revinrent à partir de ces contrées. La rébellion fut réprimée par la force par

les troupes autrichiennes, non seulement dans les Pays-Bas, mais aussi dans la

principauté de Liège. Mais une partie des chefs révolutionnaires

professaient des principes démocratiques analogues à ceux qui étaient, au même

moment, appliqués par la Révolution française.

Cependant, les révolutionnaires décidèrent de passer à l'attaque armée avec

l'aide de la population. Au même moment, Joseph II fut confronté à une guerre

contre les Ottomans. Comme l'empereur n'avait ni la force ni les moyens

d'alimenter deux fronts en même temps, il privilégia l'envoi des troupes contre

les Ottomans. Contre toute attente, l'armée brabançonne des va-nu-pieds eut

raison de l'armée autrichienne. Ainsi, en 1790, les révolutionnaires parviennent

à renverser le pouvoir impérial en Belgique et à chasser l'armée autrichienne

La guerre éclata à

nouveau, mais cette fois avec les révolutionnaires

français et, en 1794, les Français écrasèrent les troupes autrichiennes.

Dès le 11 septembre 1794, l’usage du brabançon qui

s’était répandu dans l’administration centrale des Pays-Bas autrichiens (avec le

français) fut interdit dans l’administration, la justice et

l’enseignement. Après avoir mâté les derniers foyers de résistance en Flandre,

les Français annexèrent officiellement en 1795 les Pays-Bas autrichiens

dans leur ensemble, soit les provinces thioises

et les provinces romanes.

Par un décret spécial, la Convention du 9 vendémiaire an IV

(1er

octobre 1795) déclarait que les territoires des Pays-Bas autrichiens ainsi que

la principauté de Liège, le duché de Bouillon et la principauté de Stavelot,

faisaient désormais partie intégrante de la France. Deux ans plus tard, le

traité de Campo-Formio signait la renonciation de Joseph II à ses Pays-Bas

autrichiens.

Rapidement, les nouveaux dirigeants français se distinguèrent par leur

dirigisme administratif et la vigueur de leurs réformes. Les anciens duchés,

principautés, comtés et seigneuries furent abolis et remplacés par des

départements.

6.1 La départementalisation de la Belgique

|

|

Par l'arrêté du 14 fructidor an III (31 août 1795), le Comité de

salut public divisa le territoire des anciens Pays-Bas autrichiens et l'ancienne

principauté de Liège en

neuf départements (voir la carte): la Dyle (Bruxelles), l'Escaut

(Gand), la Lys (Bruges), Jemmapes (Tournai), les Forêts (duché Luxembourg), la Sambre-et-Meuse (Namur), l'Ourthe (Liège), la Meuse-Inférieure (Maastricht) et

les Deux-Nèthes (Anvers). Même si elle ne tenait pas compte des anciennes

principautés, la nouvelle configuration imposée par Paris finit par se mettre en

place. De

plus, par le traité de La Haye (16 mai 1795), on y avait ajouté des

territoires des Provinces-Unies: la Flandre zélandaise (Zeeuws-Vlaanderen), les

pays d’outre-Meuse (de Landen der Overmaze), une partie du Brabant

septentrional, les villes de Maastricht, Montfort, Beersel et Venlo.

En réalité,

les anciennes provinces du Sud furent annexées à la France, tandis que les

provinces du Nord formèrent la «République batave» (Batavie), en théorie

indépendante, mais en réalité sous tutelle

française. Le général Bonaparte avait compris qu'il était devenu impossible de

réunifier les Pays-Bas du Nord (la Bataafse

Republiek) aux Pays-Bas du Sud, tant les habitants étaient

devenus différents par leurs langues et leur religion. La République batave

vécut de 1795 à 1806. Elle fut soutenue par des «patriotes»

hollandais qui avaient appuyé l'intervention française. Rappelons

que le duché de Luxembourg devint le département des Forêts.

La République batave allait être remplacée en

1806 par le royaume de Hollande, dont Louis, le frère de Napoléon,

devint roi. |

6.2 La politique de francisation

Par la loi du 25 octobre

1795, l’Administration française ouvrit une école primaire dans chaque canton

ainsi qu’une école secondaire dans chaque département. Ces établissements

restèrent peu fréquentés en Flandre, car la plupart des élèves étaient des

petits Français ou des fonctionnaires de l’État. L’Université de Louvain fut

abolie le 19 octobre 1797, alors que tous les cours se donnaient en

latin. La francisation des élites flamandes, déjà bien entamée à l’époque

autrichienne, s’accéléra sous le «régime français». Tous les actes publics, dans un délai d'un an,

devaient désormais être rédigés en français. Bonaparte appliqua à la Belgique ce

que le décret du 2

thermidor an II (20 juillet 1794) n'avait pu accomplir: la francisation

massive des couches moyennes dans les «départements du Nord». Comme on peut s’en douter, l’occupation des

forces françaises déplut hautement aux habitants du pays flamand. Dans un

rapport d’un commissaire révolutionnaire français, on pouvait lire: «Tout y

est contre les Français»... surtout en pays flamand où les révoltes

revenaient périodiquement. Les répressions furent terribles en Flandre et des

villages entiers furent massacrés par les Français. Évidemment, la compréhension

du français dans le sud du pays rendit plus simple l'acceptation des des

nouvelles lois et directives des Français, mais ce n'était pas le cas dans le

Nord où le flamand était parlé par l'ensemble de la population.

Par la loi Jourdan-Delbrel du 5 septembre

1798, la France imposa la conscription

dans ses armées dans les territoires conquis. Cette mesure contribua grandement

à la révolte flamande, car elle abolissait l’un des privilèges des Pays-Bas du

Sud, qui prévoyait que Bonaparte ne pouvait recruter des soldats pour l’armée

que par des enrôlements volontaires.

Cette révolte, qui fut appelée «guerre des

paysans», était véritablement une révolte populaire dont les bourgeoisies des

grosses bourgades craignaient elles-mêmes les débordements liés à l’exaspération

des masses paysannes face aux excès du régime français. Les masses refusaient

surtout la conscription, mais aussi l’intolérance religieuse, les impositions et

les véritables spoliations du patrimoine. Cette révolte des paysans fut

particulièrement marquante dans la

Campine (en néerlandais: Kempen),

le Luxembourg et finalement le nord-est de l’actuelle province de Liège (ancien

duché de Limbourg). La révolte était plus marquée dans les cantons thiois ou

germaniques que dans les cantons wallons, mais malgré tout des Wallons firent

partie des insurgés.

6.3 L'hostilité des Flamands

L'hostilité des Flamands pour tout ce qui

était français se développa progressivement. En 1813, le préfet du département de

l’Ourthe, Micoud d’Umons, écrivait dans son rapport que «les peuples qui ne

parlent pas le français sont en général contre nous». Il visait par là les

franges nord-est de son département, à savoir les régions des cantons d’Eupen,

Malmedy, Saint-Vith, Schleiden, Kronenburg, Aubel et Limbourg (y compris les

régions de Montzen-Welkenraedt et des Fourons).

Lorsque Bonaparte devint

premier consul (1800-1804), il obligea tous les

fonctionnaires de la Flandre à être des «citoyens français». Les évêchés subirent des

changements similaires et, graduellement, tout le haut-clergé devint français.

L’archevêque de Malines, Jean-Armand de Roquelaure, eut l’idée d’envoyer

les séminaristes flamands à Lyon et Paris «pour franciser la Belgique en peu

de temps». Cette politique ecclésiastique suscita, on le devine, de nouveaux

mécontentements au sein de la population flamande. Puis Bonaparte devint

Napoléon 1er

(1804-1815). Il transforma la République batave en Royaume de Hollande, dont son

frère Louis devint roi, tandis que les départements du Sud demeurèrent rattachés

à l'empire des Français.

6.4

Intensification de la politique d'assimilation

À partir de 1810, l'empereur Napoléon

appliqua une politique de francisation plus intense. Il voulut arranger des

mariages entre les filles des notables flamands avec des officiers et

fonctionnaires français, puis envoyer les enfants des élites dans les écoles en

France, voire forcer ces familles à s’établir à Paris. Effectivement, la

politique de francisation connut des résultats probants au sein de la

bourgeoisie flamande.

Cette politique ne visait évidemment que les élites wallonnes et

flamandes, et non les gens du

peuple. L'époque française avait duré vingt ans en Belgique; elle avait

favorisé une pénétration plus profonde du français dans la société flamande tout

en amorçant le développement industriel du pays, tant au nord qu'au sud. Par le

fait même, les Français contribuèrent à la formation d'une classe nouvelle,

commune à la Wallonie et à la Flandre, et entièrement francophone: la

bourgeoisie industrielle. C'est cette classe qui allait fonder, quelque vingt

ans plus tard, la Belgique indépendante. Par voie de conséquence, la progression

du français a eu pour effet de rejeter les langues locales, notamment le

flamand, le wallon, le lorrain et le champenois.

En mars 1815, tout le pays fut occupé par les armées de la coalition des

puissances européennes ayant participé au Congrès de Vienne (Russie,

Autriche, Prusse, Grande-Bretagne). Le 22 juin 1815, Napoléon livra la bataille

de Waterloo, alors que les Belges (surtout les Wallons) se battirent tant du

côté français

que du côté des puissances coalisées, mais dans un cas comme dans l'autre ils y

avaient été contraints, la circonscription étant obligatoire. En 1814, Napoléon

fut contraint à l'exil pendant que Louis XVIII montait sur le trône des Bourbons

restauré par les Alliés.

|

|

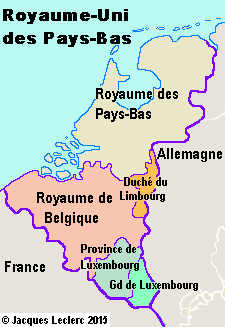

Après la défaite de Napoléon, le Congrès de Vienne (1815) créa le

nouveau Royaume de Belgique connu sous le nom de

«Royaume-Uni des Pays-Bas»

(en néerlandais: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden), c’est-à-dire

la réunion de presque toutes les principautés des Pays-Bas autrichiens, les

Provinces-Unis et les Pays de Généralité (ces derniers administrés par les

Provinces-Unies depuis le traité de Munster). C'était, pour les États européens,

un nouvel État-tampon destiné à faire face à un retour éventuel de

l'expansionnisme français. Les alliés de la Grande-Bretagne créèrent

aussi le Royaume de Sardaigne, qui comprenait le Piémont et la Sardaigne

avec Turin comme capitale, dirigé par la Maison de Savoie, ainsi que le

Royaume de Rhénanie sous tutelle de la Prusse. La France se trouvait

alors contrôlée au nord par la Grande-Bretagne, à l'est par la Prusse et

la Savoie, au sud par la Savoie.

Le royaume

de Belgique fut confié à un roi

hollandais, Guillaume d'Orange, reconnu comme le «roi des Pays-Bas et grand-duc

de Luxembourg». À ce moment-là, le Luxembourg ne faisait pas partie du

royaume, mais constituait un grand-duché membre de la Confédération

germanique. Dès lors, les anciennes provinces belges du Sud firent à nouveau

partie des Pays-Bas unifiés, évidemment sans qu'ils aient été consultés

de quelque manière que ce soit. Les nouveaux sujets de Guillaume Ier d’Orange, surtout la bourgeoisie

francophone, se montrèrent hostiles à la réunion des Pays-Bas du Nord (deux

millions de luthériens) et des

Pays-Bas du Sud (quatre millions de catholiques), alors que le roi voulait faire

du protestantisme la religion d'État. |

Au début, l’Église catholique était favorable à cette union politique, de

même que certains adeptes wallons et flamands de la Révolution française. Mais

les dispositions constitutionnelles reconnaissant l’égalité des religions

choquèrent profondément les évêques catholiques (tous des Français). C’est

surtout au Brabant que le roi pouvait compter sur un nombre assez important

d’adeptes flamands qui étaient fortement influencés par les idées des Lumières.

Bien qu’en général les Flamands n’aimaient pas la Révolution française et ses

excès, ils étaient néanmoins favorables aux idées des grands philosophes

français (Voltaire et les encyclopédistes).

7.1 La concurrence entre le néerlandais et le

français

|

|

Sur le «front» linguistique, Guillaume Ier

d’Orange, qui parlait le français comme langue maternelle et le

néerlandais comme langue seconde, décida d'intervenir sur la

question linguistique dans les provinces du Sud. En septembre

1819, le roi des Pays-Bas décida d'introduire le néerlandais comme

seule langue officielle des quatre provinces flamandes. En 1822, il

étendit cette politique aux arrondissements de Bruxelles et de

Louvain. de plus, tous les fonctionnaires de

l’administration centrale devaient connaître le néerlandais. Selon

les arrêtés royaux de 1819 et 1822, il était stipulé («[…] qu’il ne

pourrait plus être présenté, pour les places et les emplois publics,

que des personnes ayant la connaissance nécessaire du néerlandais».

Le néerlandais devint donc la langue officielle. Cependant,

la bourgeoisie francisée, l'Église catholique et les Wallons s'y

opposèrent ouvertement. Les francophones

considéraient que leur situation était menacée dans la fonction

publique, alors que, jusqu'alors, seule la connaissance du français

était nécessaire. Quant aux Wallons, ils craignaient d'être

«flamandisés» dans un État néerlandophone. |

Il restait les Flamands, mais même eux éprouvaient des réticences devant le

néerlandais, c’est-à-dire la langue des «Hollandais». En effet, le peuple flamand restait patoisant et illettré; il ignorait le néerlandais

officiel. De plus, les anciens compatriotes hollandais méprisaient cordialement

les Flamands pour leur «façon paysanne» de parler. Bref, la

politique de néerlandisation menée par les fonctionnaires de Guillaume Ier

constituait l'envers de la politique de francisation sous Napoléon! Toutefois,

la mesure orangiste n’excluait point les autres

langues, ni leur emploi dans l’enseignement, dans la justice ou dans l’administration.

N’oublions pas que, comme tous les membres de la Maison royale des Pays-Bas,

Guillaume d’Orange était francophone et que le français restera la langue de

cette famille jusqu’en 1890. L’objectif du souverain était que le néerlandais

devait être employé en Flandre et le français en Wallonie dans l’administration, la

justice et l’éducation. Guillaume d'Orange était convaincu de réussir le

défi d'unir le Nord et le Sud en s'appuyant sur le dynamisme économique,

espérant que la prospérité suffirait.

Cependant, la question linguistique se développa au fil du temps. Le problème

à ce sujet était double dans les provinces du Sud. Il y

avait, d'une part, la concurrence traditionnelle entre le français et le

néerlandais, une conséquence due à la frontière linguistique qui séparait les

langues romanes et les langues germaniques, d'autre part, la nouvelle cassure

entre la multiplicité des dialectes flamands au sud et le néerlandais standard

au nord. En l'absence d'un pouvoir unifié, les différentes langues régionales

continuèrent à prospérer.

Quoi qu'il en soit, le néerlandais devait être inclus dans

l’enseignement dans toutes les écoles du royaume. L’arrêté royal du 15

septembre 1819 prévoyait que le français était la langue officielle de l’administration

et de la justice dans le pays wallon. De fait, sous le règne de Guillaume d’Orange,

les Wallons furent administrés, jugés et instruits en français, alors que la

plupart des Wallons parlaient diverses variétés de wallon, le picard ou le

gaumais (lorrain). Le même

arrêté faisait du néerlandais l’unique langue officielle des provinces de

la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d’Anvers et du Limbourg, mais

le peuple ne parlait que différentes variétés dialectales du néerlandais. La loi

prescrivait une période de transition: du 15 septembre 1819 au 30 décembre

1822, le français pourrait être utilisé au même titre que le néerlandais. En

somme, comparativement à aujourd’hui, nous pourrions considérer la politique

linguistique de Guillaume d’Orange comme très avancée pour son époque.

Entre 1819 et 1822, l’Administration devait adopter le néerlandais

graduellement, mais le français resta la langue dominante, sauf pour la justice

où les changements furent plus marquants. Les écoles flamandes se

développèrent rapidement, mais leur imposition dans les communes mixes de la

frontière linguistique déplut aux francophones. Soulignons que les

frontières provinciales établies par les Français avaient été conservées

intégralement dans leurs limites, mais en leur appliquant les anciens noms

(Brabant, Hainaut, Flandre, Luxembourg, Limbourg), sans se préoccuper du fait

que, par exemple, le chef-lieu de ce dernier se trouvait dans la nouvelle

province de Liège. Dans les communes néerlandophones faisant partie d’une

province francophone ou wallophone (Hainaut et Liège), il était possible de

fonder des écoles néerlandophones à côté des écoles francophones (article 6, no

2, de la loi du 15 septembre 1819).

À partir de 1822, le néerlandais devint

obligatoire pour tous les actes officiels et les débats judiciaires dans toute

l’étendue du royaume, à l’exception des districts wallons. Avec la période

hollandaise, la situation linguistique changea radicalement et le fossé entre le

Nord et le Sud se creusa. Afin de réunir ses deux peuples, Guillaume Ier

voulut imposer l'emploi du néerlandais à tout le pays. Sa décision paraît

d'autant plus surprenante que le souverain parle lui-même couramment le

français, comme la plupart des princes son époque.

Or, sur ce point, la politique royale se heurta à opposition de plus en plus

forte et, contrairement à ce l'on pourrait croire, le rejet ne vint pas

seulement du Sud: en Flandre également, le néerlandais était perçu comme une

langue étrangère, car il était assimilé à un pouvoir lointain et inspirait la

méfiance. De leur côté, très attachés à leurs dialectes locaux, les Flamands

désiraient continuer à les parler, sans oublier que la riche bourgeoisie

flamande préférait employer le français, qui demeurait la véritable langue

internationale de l'époque. Enfin, la ville de Bruxelles était très francisée et

refusait d'adhérer à la politique linguistique du roi de La Haye.

7.2

L'opposition aux politiques centralisatrices

Mais la politique de

Guillaume d'Orange s'accompagna aussi d'une politique de protestantisation. Ce

faisant,

celui-ci se mit à dos tout le clergé catholique et la bourgeoisie flamande

francophile. Les autorités ecclésiastiques (aussi peu

néerlandophones qu’intolérantes face à un roi «hérétique protestant») et les

élites belges (composées de la bourgeoisie francophone, de la caste des

fonctionnaires et des avocats, ainsi que des Flamands francisés) s’opposèrent

aux politiques centralisatrices de Guillaume d’Orange, au surplus un

anticlérical de religion protestante. Ses opposants lui reprochaient surtout son

parti-pris ultralibéral et libre-échangiste, et sa politique linguistique

d’imposition du néerlandais comme seule langue officielle dans les régions

flamandes (incluant Bruxelles). En Belgique flamande, cette langue était appelée

le «hollandais» pour la différencier du flamand dont se revendiquait une

majorité de Flamands qui considéraient la langue néerlandaise comme étrangère.

Seul Jean-François Willems (ou plutôt Jan Frans

Willems, en néerlandais), un homme de lettre considéré comme le père du

mouvement flamand, prôna l’usage du

«néerlandais» officiel de la Hollande. Tout ce beau monde ne voulait en aucun

cas du néerlandais dans les tribunaux, l’administration et les écoles. Qui qu'il

en soit, la tentative de Guillaume d'Orange d'instaurer un État laïc,

néerlandophone et inspiré d'un modernisme calviniste ne pouvait qu'échouer. Le

Révolution belge de 1830 fut en grande partie le résultat d'une alliance de tous

les opposants au roi hollandais.

Ce sont

en partie ces circonstances qui amenèrent la création de la Belgique et qui

furent à l’origine du premier des «compromis» entre les bourgeoisies wallonne et

flamande, c’est-à-dire l’élite catholique conservatrice (noblesse et clergé) et

la bourgeoisie francophone libérale adepte des Lumières. Beaucoup de Flamands du

XIXe siècle, gênés par

l’union catholique-libérale scellée en 1828 appelleront ainsi cette union entre

catholiques et libéraux «het monsterverbond», c’est-à-dire l’«union

monstrueuse». Force est de constater que, pourtant la révolution de

1830 a réussi uniquement parce que le

bas-clergé, tant en Flandre qu’en Wallonie, a soutenu la défiance du haut

clergé, de la bourgeoisie et de la noblesse à l’égard du roi de Hollande. Seuls

les milieux économiques craignaient la séparation par la perte des marchés

qu’elle générerait. Toutes les conditions étaient réunies pour amener une

révolte, mais le roi des »Pays-Bas ne l'a pas vu venir.

7.3 La révolte contre Guillaume Ier

Peu de temps après

l’annonce d’une révolution en France (juillet 1830), mais sans lien réel avec

elle, la «révolte belge» débuta à Bruxelles, le 25 août suivant.

Bruxelles tomba aux mains de la bourgeoisie et de la garde bourgeoise. Puis les

événements de Bruxelles se répandirent à Louvain, à Ath, à Wavre, à Liège, à

Verviers, à Mons, à Gand, à Bruges, à Courtrai et même à Aix-la-Chapelle

(Allemagne). Dans toutes ces régions, ce sont les masses populaires qui se

livrèrent au pillage. L’agitation reprit dans le pays, de Bruxelles à

Liège, Huy, Mons, Namur Louvain et même au Luxembourg. Les états généraux ne

firent que ratifier la victoire des émeutiers, car le roi avait fait masser ses

troupes au parc de Bruxelles. Puis ce furent les «journées de septembre» : des

bandes armées venues de Wallonie (Liège surtout), mais aussi de Flandre avec

souvent les curés à leur tête, voulaient déloger les Hollandais. Les différentes

unités de l’armée hollandaise furent attaquées le long des routes du Brabant

flamand. Chaque ville organisa une garde civile et des renforts de France

arrivèrent dans toutes les provinces tant flamandes que wallonnes. Guillaume

d'Orange dut se replier sur Anvers, avant de se résigner à retourner en Hollande

après avoir constaté que la population anversoise devenait menaçante et que la

garde civile fraternisait avec le peuple.

S'il a paru nécessaire de

reprendre avec certains détails les événements de 1830, c’est pour montrer que

la révolution était bel et bien le fait de tout le pays, et non seulement celui

des Wallons ou des francophones soutenus par la France, du moins tel que

certains Flamands le soutiennent aujourd'hui en affirmant que cette révolution

avait entraîné malgré eux les Flamands dans la tourmente. Ces mêmes Flamands tentent d’expliquer l’absence d’implication des

Flamands dans la révolution. Or, la ville flamande de Gand prit une part active

dans la première phase de la révolution, mais les autorités locales réussirent

mieux que d’autres à encadrer les émeutes populaires qui dégénéraient vite

ailleurs en pillage. Il est dit aussi que la «libération» d'Anvers correspondait

à une «conquête» organisée par des «bandes françaises et wallonnes» perçues

comme «une bande de brigands». Pourtant, c’est la crainte de la population

anversoise, nettement portée pour les révolutionnaires belges, qui incita le

prince d’Orange à quitter la ville. Enfin, des

Flamands affirment que la Flandre a été conquise manu militari, à partir

de Bruxelles, par des «bandes wallonnes dirigées par des généraux français».

Mais les Belges ne

disposaient pas de troupes organisées, ni encore moins de généraux capables de

mener les opérations. C’est la raison pour laquelle ils firent appel à des

troupes expérimentées, dont celle du vicomte de Pontécoulant, plutôt que de

confier la conquête du territoire à des bandes inexpérimentées.

Le 4 octobre 1830, un gouvernement provisoire formé de

catholiques et de libéraux proclama l’indépendance de la Belgique.

Le 4 novembre de la même année, l'Autriche, la France, la

Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie reconnurent le nouvel État (sauf les

Pays-Bas).

|

|

Le Traité des XXIV articles (15 novembre 1831) réglait la question des

limites territoriales. Ainsi, la Belgique renonçait définitivement à la Flandre zélandaise

et au Brabant septentrional, mais aussi au Limbourg oriental (en raison de la

position stratégique: contrôle de la Meuse et les bouches de l’Escaut) et la

ville de Maastricht. En retour, le nouvel État recevait la portion wallonne du

grand-duché de Luxembourg et la région germanophone d’Arlon. Les autres

régions germanophones étaient attribuées à Guillaume Ier à titre personnel et

continuaient (avec le Limbourg néerlandais, mais sans la ville de Maastricht)

à faire partie de la Confédération germanique. |

La ville de Baarle restait divisée en une

partie néerlandaise (Baarle-Nassau) et une partie belge (Baarle-Hertog), qui

constitue jusqu’à nos jours une enclave; sur le terrain, il s’agit en fait de 32

enclaves belges dans le territoire néerlandais et de 16 enclaves néerlandaises

parmi les 32 enclaves belges. Le roi Guillaume Ier

a longtemps refusé d’y adhérer.

Ce ne sera qu’en 1839 que le Traité des XXIV articles sera ratifié et entrera en

vigueur. Il est clair que les frontières finales de la Belgique ne furent que le

fruit de la concertation entre les grandes puissances et qu’elles ne

sanctionnaient pas toutes des frontières ethniques ou linguistiques.

|

|

Léopold Ier

de Saxe-Cobourg-Gotha, un prince allemand protégé par les Russes et devenu

altesse anglaise par son mariage, fut choisi comme souverain pour la

Belgique. Le

21 juillet

1831, Léopold Ier

prêta serment en français en tant que «roi des Belges» et non pas «roi de Belgique». Le 3 février 1831, les Français et les Wallons

avaient bien tenté d'imposer comme souverain le deuxième fils du roi

de France, le duc de Nemours, mais les grandes puissances, surtout

la Grande-Bretagne, s'y étaient opposés fermement.

Le 9 août 1832, il épousa Louise d'Orléans, la fille du «roi des

Français», Louis-Philippe. Bien que le nouveau roi soit de religion

protestante dans un pays catholique, il acceptait d'épouser une

princesse française catholique, ce qui le rendait acceptable pour

les libéraux et les catholiques.

Ce n'est qu'en 1838 que Guillaume

d'Orange finit par reconnaître la Belgique. |

À cette époque, peu

d'observateurs croyaient à l'existence de cette Belgique unitaire mais formée de

deux peuples. Ainsi, le grand négociateur Charles-Maurice de Talleyrand,

qui avait tiré les ficelles du Congrès de Vienne en 1815, doutait en 1832 de la

capacité des Belges de former une nation :

|

Les Belges ? Ils ne dureront pas. Ce n’est pas une nation, deux

cents protocoles n'en feront jamais une nation. Cette Belgique ne

sera jamais un pays, cela ne peut tenir. |

Léopold Ier,

qui prêta le serment constitutionnel le 21 juillet 1831, partageait l'opinion de

la pluparts diplomates de son temps, lesquels estimaient que la nouvelle

Belgique était une construction artificielle. En 1859, le roi allait écrire à

son chef de cabinet Jules Van Praet: «La Belgique n'a pas de nationalité et, vu

le caractère de ses habitants, ne pourra jamais en avoir. En fait, la Belgique

n'a aucune raison politique d'exister.» À son plus jeune fils, Philippe, comte

de Flandre, il écrira que rien ne soude le pays et que cela ne saurait durer.

|

|

Dès sa création jusqu'en 1995, la Belgique a

conservé la structure territoriale héritée des régimes français et

hollandais en neuf provinces : Brabant, Anvers, Flandre-Orientale,

Flandre-Occidentale, Limbourg, Hainaut, Liège, Namur et Luxembourg.

De 1830 à 1839, les anciennes frontières de la Belgique comprenaient

l'actuel grand-duché de Luxembourg et l'actuel Limbourg néerlandais.

Ces provinces, qui ont dans l'Histoire battu pavillon bourguignon,

espagnol, autrichien, français et hollandais, comprennent des

communes qui demeurent un échelon essentiel de la vie politique du

royaume.

Mais le traité des

XXIV

articles de 1839 reconnut l'indépendance du grand-duché du

Luxembourg au sud et accordait le Limbourg aux Pays-Bas. Le traité

faisait aussi de la Belgique un État perpétuellement neutre garanti

par l'Autriche, la France, le Royaume-Uni, la Prusse et la Russie.

|

8.1 La question linguistique

À cette époque, les langues en présence

étaient d'abord les parlers locaux, puis le français et le néerlandais. La

majorité de la population belge avait comme langue maternelle son parler local,

à savoir, d’ouest en est et du nord au sud, le west-flandrien, le flamand, le brabançon,

le limbourgeois, le picard, le wallon, le francique rhéno-mosan (carolingien), le champenois,

le lorrain ou gaumais, ainsi que le francique mosellan luxembourgeois.

|

Pour les parlers

romans (d'est en ouest) |

- les parlers picards au

nord-ouest dans une grande partie du

Hainaut;

- les parlers wallons:

wallo-picard ou wallon de l’Ouest (du nord au sud, en

passant par le Brabant wallon,

le

Hainaut et le

Namur), le wallon

namurois (tout le reste du Namur), le wallon liégois

ou wallon de l’Est (province de

Liège), le

wallon-lorrain ou wallon du Sud (nord de la

province du Luxembourg);

- le champenois au sud-est

du

Namur;

- le gaumais (ou

lorrain) tout au sud de la

province de

province du Luxembourg

(région de Virton);

|

|

Pour les parlers

germaniques (du nord au sud) |

- les parlers limbourgeois-carolingiens

au nord-est dans la

province de Liège (Aubel, Plombières, Welkenraedt, Baelen;

Kelmis, Lontzen, Eupen);

- les parlers (franciques) ripuaires

au nord-est : Raeren,

Bütgenbach et

Büllingen;

-

les

parlers franciques mosellans

(ou luxembourgeois) dans les

provinces de Liège

(Sankt-Vikt; Burg-Reuland) et de

Luxembourg (Beho/Bocholz

et la région d'Arlon);

-

les

parlers flamands: une

minorité de la population au

nord de la province du

Hainaut

(Comines-Warneton et Mouscron);

- le

parler brabançon : une

minorité au nord du

Hainaut

(Enghien).

|

Il faut préciser que la plupart de ces

parlers, tant romans que germaniques, n'étaient pas encore fixés et qu'il

existait de grandes différences phonétiques et lexicales entre les variétés

dialectales locales. Il en allait ainsi pour le wallon en Wallonie et le flamand

en Flandre, fragmentés en de nombreuses variétés locales. De façon générale, ces

parlers étaient méprisés au profit d'une langue véhiculaire nationale

internationale: le français.

En Flandre, parlers régionaux tinrent tête au néerlandais et

profitèrent du fait que ces différents parlers n’étaient pas combattus mais

ignorés. Cela leur permit d’occuper presque entièrement le discours oral, tout

en étant ignoré de la langue écrite qui se développait avec les progrès de

l’instruction, laquelle ne deviendra obligatoire qu’en 1914. Dès lors, les progrès du

néerlandais demeurèrent néanmoins assez lents. Or, seul

le néerlandais écrit pouvait tenir tête au français, mais il était ignoré en

grande partie par la population flamande.

La ville de Bruxelles, quant à elle,

constituait un cas à part, car elle comptait à ce moment-là environ 15 % de

francophones. Il s’agissait, comme dans toutes les autres villes de Flandre, des

classes aisées de la population autochtone et d’une petite minorité de Français

immigrés dans la ville.

- Le néerlandais

Le néerlandais était d'abord la langue des

Pays-Bas et évoquait encore vivement l'ennemi orangiste. Beaucoup de Belges s'opposaient à son emploi, même au

sein des populations flamandes pourtant plus familières avec le néerlandais en

raison de la proximité linguistique des langues. Les Flamands de Belgique ne voulaient pas du «hollandais»,

un terme

courant pour désigner le néerlandais, pour deux raisons principales : d'une part,

cette langue avait été imposée jadis par Guillaume Ier,

d'autre part, c'était la langue des réformés protestants.

En fait, la langue néerlandaise avait subi au XVIIe

siècle des apports brabançons (de marchands fuyant les répressions espagnoles),

mais cet apport restait cantonné à la langue écrite. Même dans les

Provinces-Unies ainsi que dans la République batave, les députés issus des

différentes provinces avaient considéré ce «hollandais» comme le «parler d’Amsterdam».

Durant la période 1815-1830, la langue hollandaise était ressentie par le clergé

belge (le haut et aussi le bas-clergé) comme un vecteur d’expansion du

calvinisme.

En somme, peu d'individus étaient prêts à défendre le néerlandais en

Belgique, sauf Jean-François Willems (1793-1846), considéré aujourd'hui

comme le père du mouvement flamand. Celui-ci œuvra

vraiment pour l’adoption du «néerlandais» (en fait, le «hollandais») comme langue

uniformisée à la place des différents parlers locaux du nord de la Belgique. J.-F.

Willems et le chanoine Jan Baptist David obtinrent du gouvernement en 1839 la

création d’une commission qui aurait pour option, d'une part, de s’aligner sur

la réforme de Siegenbeek, l'un des

auteurs d'un dictionnaire, adopté par les Hollandais, d'autre part, de créer en Flandre,

sur la base des dialectes en usage, une forme de langue autonome. Les deux

instigateurs de la commission obtinrent l’alignement sur la forme

linguistique de Siegebeek. Ce fut un beau tollé! On brandit l’épouvantail de l’orangisme,

mais la cause était entendue, et la nouvelle réforme de l’orthographe fut

adoptée officiellement en 1841 pour la version flamande du Bulletin des lois

et arrêtés et, en1864, pour l’enseignement. Le premier

dictionnaire néerlandais, le Dikke Van Dale

ou plus précisément le

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal

(«Le Grand Dictionnaire Van Dale de langue néerlandaise») date de 1864 (avec

l'orthographe de Matthias de Vries).

- Le français

Au moment de la création de l'État belge en 1830, la première Constitution avait prévu un

État unitaire, sans langue officielle reconnue; elle

prévoyait aussi un État central fort afin de