United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland

|

Royaume-Uni

Grande-Bretagne

L'État

central

L'Angleterre |

Capitale: Londres

Population: 59,4 millions (2000)

Langue officielle: anglais

Groupe majoritaire: anglais (94 %)

Groupes minoritaires: gallois, gaélique écossais,

écossais ou scots, gaélique irlandais, anglo-normand, gaélique mannois; nombreuses langues immigrantes

Système politique: Royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (d'où

Royaume-Uni)

Articles constitutionnels (langue): sans objet (aucune constitution au

Royaume-Uni)

Lois linguistiques:

Loi sur la langue galloise

(1967, ABROGÉE);

Loi

sur la langue

galloise (1993);

Loi sur l'identité et la

langue en Irlande du Nord

(2022).

Lois scolaires:

Loi

sur l'éducation (1996,

ABROGÉE);

Loi sur l'éducation (2002);

Loi sur le programme et l'évaluation scolaire

(2021);

Loi sur l’éducation intégrée - Irlande du Nord (2022);

Lois à porté linguistique:

Loi sur l'administration de la

justice (Irlande), 1737;

Loi sur les tribunaux gallois (1942,

ABROGÉE);

Loi sur la nationalité britannique

(1981);

Loi sur le rapatriement des détenus (1984);

Loi sur la marine marchande (1995);

Loi sur l'administration

locale de l'Écosse (1997);

Loi sur le

gouvernement du pays de Galles (1998);

Accord de Belfast (1998);

Loi sur l'Irlande du Nord (1998);

Loi sur la Cour pénale internationale pour l'Écosse (2001);

Loi sur la nationalité, l'immigration et

le droit d'asile (2002);

Règlements no 2785 sur la nationalité britannique

(2005);

Loi sur l'administration électorale (2006);

Loi sur le

gouvernement du pays de Galles (2006);

Règlement sur les juges de paix (2010). |

1 Situation

géopolitique

|

|

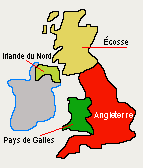

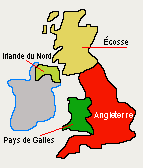

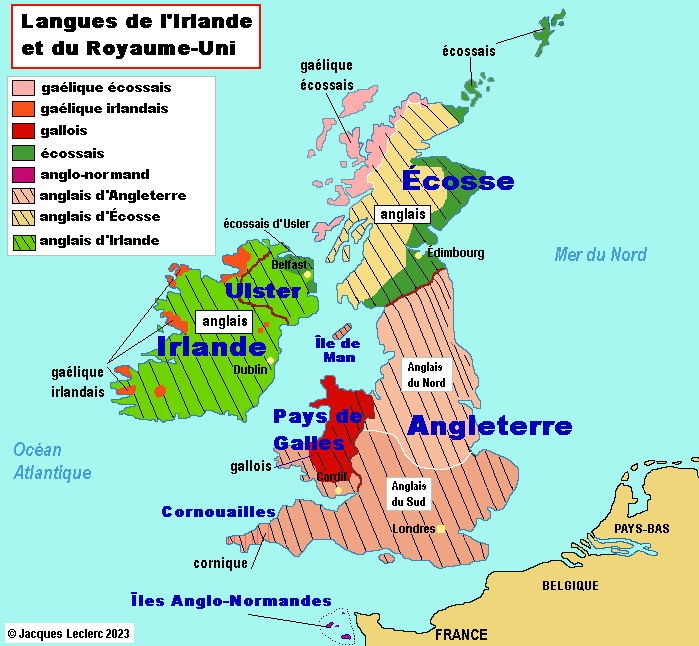

Les termes Royaume-Uni (angl.: United Kingdom),

Grande-Bretagne (angl.: Great-Britain)

et Angleterre

(angl.: England) recouvrent des entités géopolitiques distinctes et ne sont donc pas synonymes.

En effet,

le terme de Royaume-Uni désigne l'ensemble des

territoires du pays (voir la carte 1), alors

que la Grande-Bretagne

comprend les trois «provinces historiques» de l’île de Grande-Bretagne que

sont l'Angleterre, le pays de Galles

(Wales) et l'Écosse

(Scotland). Ainsi, il ne

convient pas d'appeler le pays «Grande-Bretagne» (une île) et encore

moins «Angleterre» (une province historique), mais bien «Royaume-Uni».

On ne doit pas réduire le pays à la seule Angleterre, bien que le

pouvoir politique ait été concentré dans cette seule «province» durant

plusieurs siècles.

L’Angleterre et le pays de Galles

ont été réunis en 1542 en un seul royaume; l’Angleterre et l’Écosse,

en 1707. À partir de

1801, date de l'union de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le royaume a été

officiellement appelé Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande (United Kingdom of

Great Britain and Ireland) ou plus simplement

Royaume-Uni.

Après la partition de

l’Irlande de 1921, le pays s'est officiellement appelé

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord (United

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Il est formé de l’Angleterre

(angl.

England : 130 412 km²), du

pays de Galles (angl. Wales: 20 779 km²), de l’Écosse (angl. Scotland

: 78 133 km²)

et de l’Irlande du Nord

(angl. Northern Ireland : 13 576 km²), pour une superficie totale de 244 820 km².

|

Dans les faits, on confond aisément Angleterre,

Grande-Bretagne et Royaume-Uni. Dans les forums internationaux, on lit

souvent sur les petites pancartes indifféremment England,

Great Britain et United Kingdom.

|

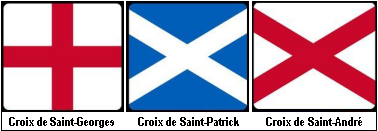

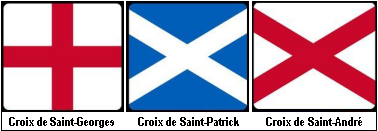

Le drapeau du Royaume-Uni, l'Union Jack

(au haut de la page), adopté le 1er

janvier 1801, symbolise l’union de trois royaumes :

l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse. On y trouve la croix de

Saint-Georges pour l'Angleterre, la croix de Saint-Patrick pour

l'Irlande et la croix de Saint-André pour l'Écosse, ce qui

signifie que le pays de Galles est inclus dans l'Angleterre. Les

Gallois, la seule des quatre nations constitutives du

Royaume-Uni, ne sont pas représentés parce que le drapeau a été

conçu lorsque le pays du Galles ne faisait pas partie du

Royaume-Uni. L'Angleterre n’a officiellement pas de drapeau

propre et elle utilise celui du Royaume-Uni, l’Union Jack. |

1.1 La dévolution

|

Aujourd'hui, depuis la «dévolution»

(ou décentralisation) accordée au

pays de Galles, à l'Écosse et à l'Irlande du Nord, le gouvernement

britannique utilise l'expression devolved

administrations pour désigner les trois «entités» en

question, ce qui se traduirait en français par «administrations

déléguées» ou «administration décentralisée». En réalité, le seul terme utilisé décrivant le territoire

est celui de area, ce qui

équivaut en français à «région». On a également recours aux expressions

local authorities («autorités locales»)

et local government («administration

locale») pour désigner les «administrations déléguées», ainsi que le mot nation

(«nation») pour dénommer la population de chacune des «régions déléguées». On

emploie aussi les termes central government

(«gouvernement central») pour désigner le gouvernement de Londres.

|

Le Royaume-Uni n'étant pas une

fédération,

il n'est pas adéquat de recourir à des termes tels que «État» (comme aux

États-Unis), «province» (comme au Canada et en Afrique du Sud) ou «canton»

(comme en Suisse). Le Royaume-Uni n'a pas non plus retenu les expressions telles

que «région autonome» (comme en Italie) ou «communauté autonome» (comme en

Espagne). On dit aussi que le Royaume-Uni d'aujourd'hui est formé de

quatre «pays constitutifs» ("constituent

countries") ou «nations constitutives» ("Home Nations" ou "Home Countries"):

l'Angleterre, l'Écosse,

l'Irlande du Nord et le pays de Galles. Bref, la terminologie demeure incertaine et ambiguë pour

désigner les nouvelles entités découlant de la dévolution.

Par ailleurs, si le Royaume-Uni possède un

«gouvernement central», il ne dispose pas d'un «parlement central», car le

Parlement de Westminster est celui de tout le Royaume-Uni dans lequel les

représentants sont ceux de l'Angleterre, de l'Écosse, du pays de Galles et de

l'Irlande du Nord. Autrement dit, les Anglais d'Angleterre sont minoritaires à

Westminster,

puisque les Écossais, les Gallois et les Nord-Irlandais sont ensemble

majoritaires. D'ailleurs, certains Anglais se demandent pourquoi l'Angleterre ne

bénéficie pas, elle aussi, de sa «dévolution» avec son parlement local.

Paradoxalement, les Écossais, les Gallois et les Irlandais peuvent s'occuper de

leurs affaires locales, y compris celles de l'Angleterre.

- Une décentralisation peu contraignante

Cependant, ce n'est pas pour rien que les Anglais ont adopté la

formule de la «dévolution». C'est une décentralisation qui n'est pas trop contraignante

puisqu'elle est

créée par une législation ordinaire, non pas par une loi constitutionnelle,

et qui peut à tout moment être réformée ou suspendue, voire abolie, par

abrogation ou par modification au moyen d'une autre loi ordinaire. Le

gouvernement britannique peut donc opposer son veto pour n'importe quelle loi adoptée

par les parlements locaux, si celle-ci ne fait pas son affaire.

Paradoxalement, le Royaume-Uni n'est pas un État unitaire, mais plutôt une

«union de nations» dans laquelle la souveraineté est une question non résolue.

Plutôt que de tenter de s'adapter à des différences de perspectives politiques

et constitutionnelles, les gouvernements successifs du Royaume-Uni ont préféré

adopter une approche où la décentralisation est «tolérée» pour calmer la grogne

en fonction des circonstances, tandis que les pouvoirs des autorités locales

peuvent être contrôlés, contestés et abolis, si l'occasion se présente.

- Le rejet d'une fédération

Dans son passé colonial, le Royaume-Uni fut l’initiateur de plusieurs

fédérations dans le monde:

Afrique du Sud,

Australie,

Canada, Nigeria, etc.

En réalité, le Royaume-Uni a construit plusieurs fédérations dans le but de

fragmenter les populations et de prolonger ainsi la domination de Londres

sur ses colonies.

Les Canadiens, surtout les Québécois, connaissent plutôt bien les

limitations des pouvoirs imposés aux États fédérés dans une fédération. Or,

les Britanniques ont décidé par référendum qu’ils ne voulaient pas de ce

genre de limitations pour eux dans leur propre pays. Ils ont préféré quitter l’Union européenne

(cf. le Brexit)

plutôt que de subir des limitations, comme dans leurs anciennes colonies.

De façon paradoxale, ce qui était bon pour les ex-colonies britanniques ne l'est

manifestement pas pour le Royaume-Uni. De fait, l'Union européenne se dirige

vers une fédération de plus en plus intégrée et forte.

Les Anglais n'ont pas voulu une telle formule pour eux!

Ils veulent conserver le contrôle!

1.2 L'Angleterre

Si

on consulte la carte de l'île de Grande-Bretagne et en excluant l'Écosse et

le pays de Galles, on constatera que l'Angleterre compte elle-même plusieurs

«régions» d'ordre strictement administratif: le Nord-Ouest (North

West), le Nord-Est (North East), les Midlands

de l'Est (East Midlands), les Midlands de

l'Ouest (West Midlands), l'Anglia de l'Est

(East Anglia), le Sud-Est (South East)

et le Sud-Ouest (South West). Voir la carte des régions.

De plus, l'Angleterre compte également 39 comtés non métropolitains,

six comtés métropolitains ainsi que le Grand-Londres. Les comtés (voir

la carte des comtés) sont subdivisés en 330

districts qui, eux-mêmes, regroupent quelque 10 000 paroisses. Chaque ordre

d'administration locale est présidé par un conseil dont les membres sont élus pour un mandat de quatre ans. En 1985, le conseil du Grand-Londres et les

six conseils des comtés métropolitains ont été abolis, alors que la majorité de leurs fonctions fut transférée, dans le cas du Grand-Londres, aux 32 municipalités londoniennes et à la

''Corporation of London'' et, dans les cas des comtés métropolitains, aux conseils des districts métropolitains.

1.3 L'île de Man et les

îles Anglo-Normandes

Quant à l'île

de Man (572 km²) située en mer

d’Irlande et aux îles

Anglo-Normandes

(angl. Channel

Islands : 194 km²) situées dans le golfe de Saint-Malo près des côtes

françaises, elles sont

des possessions de la Couronne britannique, et ne font pas juridiquement partie du

Royaume-Uni (ni de l'Union européenne). Cela signifie qu’aucune loi du Parlement britannique ne s’applique

à ces îles, sauf si l’une d’entre elles est expressément désignée par son

nom – à partir d’une requête officielle du gouvernement local – dans un

texte législatif britannique.

1.4 Les territoires

d'outre-mer

|

Enfin, le Royaume-Uni a conservé sous sa

dépendance certains territoires d'outre-mer : Anguilla, les Bermudes ("Bermuda"),

le Territoire britannique de l'océan Indien ("British Indian Ocean Territory"),

les îles Vierges britanniques ("British Virgin Islands"), les îles Caïmans, les îles

Malouines ("Falkland Islands"), Gibraltar, Montserrat, les îles Pitcairn, l'île Sainte-Hélène

(côtes africaines), les

îles de la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ("South Georgia and the

South Sandwich Islands"), les îles Turques-et-Caïques.

Le Royaume-Uni possède onze PTOM, c'est-à-dire des «pays et territoires d'outre-mer»,

qui sont

des dépendances d'États membres de

l'Union européenne — soit le Danemark, la France, les Pays Bas et le Royaume-Uni

— dont ils ne font pas partie tout en gardant un lien

d'association. Seul Gibraltar est une «colonie». |

1.5 L'Union européenne et le Brexit

Conscient de sa marginalisation par les deux nouvelles

puissances mondiales, les États-Unis et l'URSS, le Royaume-Uni décida au début

des années 1960 de se rallier à une construction européenne qu’il avait

auparavant observée avec méfiance. En 1961, sa candidature se heurta au refus de

la France du général de Gaulle. Le Royaume-Uni finit par rejoindre la Communauté

économique européenne (CEE) en 1973, après que les Français eurent accepté cette

adhésion par référendum. Rappelons que l'île de Man et les îles Anglo-Normandes,

en tant que

«dépendances de la Couronne

britannique», n'ont jamais fait partie de l'Union européenne.

- L'Union européenne

Toutefois, l’engagement du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne (UE, depuis 1993) est toujours demeuré partiel. Le pays n'est jamais

entré dans la zone euro et n'a jamais été partie prenante aux accords de

Schengen de 1985 sur la libre circulation et la suppression des contrôles aux

frontières communes. Le Royaume-Uni s'est opposé à la signature du pacte

budgétaire décidé lors du sommet européen du 9 décembre 2011. En février 2016,

le gouvernement britannique avait obtenu de ses partenaires européens le droit

pour le pays de limiter pendant quatre ans l’accès des travailleurs non

européens aux prestations sociales britanniques. Bref, le pays a toujours

bénéficié d'un certain nombre de concessions et d'accommodements pour rester

dans l'Union européenne. L'une des questions fondamentales pour les Britanniques

a toujours été de savoir si le Royaume-Uni aurait davantage à gagner en-dehors

de l'Union européenne que de demeurer en son sein.

- Le Bexit

|

Cette question

centrale dans la société britannique a donné lieu à deux

référendums. Le premier s'est déroulé en 1975, alors que les

Britanniques ont décidé du maintien dans la CEE. Le 24 juin 2016, le

Royaume-Uni a choisi de mettre fin à quarante-trois années

d’appartenance à l’Union européenne (UE). Le camp du «Leave»

(sortie), favorable à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’a emporté

avec 51,9 % des voix, contre 48,1 % pour le «Remain» (maintien),

camp pro-européen. On peut consulter des résultats plus détaillés par région

en cliquant ici , s.v.p. |

On parle alors du

Brexit

qui désigne la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il s'agit d'un

mot-valise anglais composé de «Britain» («Grande-Bretagne») et de «exit»

(«sortie»), c'est-à-dire finalement "Bristish Exit". Après ce

résultat inattendu, le premier ministre

britannique David Cameron (2010-2016) dut démissionner. Nommée en juillet 2016, la

première ministre Theresa May devait dorénavant mener les

discussions sur la sortie de son pays de l’UE face à une équipe de

négociateurs représentant l'Union. L'article 50 du traité sur l'Union

européenne (TUE) prévoit l'hypothèse d'une sortie d'un État membre de

l'Union européenne. L'État qui décide de se retirer avise de son intention

au Conseil européen.

Après moult tergiversations, le Brexit est entré en vigueur le 31 décembre 2020. Deux

questions pourraient menacer l’avenir du Royaume-Uni : l’éclatement du pays

et la naissance d’une petite Angleterre insulaire reléguée au rang de

puissance moyenne dans le monde. Les partis nationalistes de l'Écosse et de

l’Irlande du Nord, où la majorité des électeurs ont voté pour rester au sein

de l’Union européenne, ont signifié qu'ils se réservaient le droit

d’organiser un référendum afin de quitter le Royaume-Uni et de maintenir

leurs liens avec le continent. Ces menaces doivent être prises au sérieux.

- Le post-Brexit

Évidemment, l'Europe perdait l'une de ses trois grandes

puissances (avec l'Allemagne et la France), ainsi que l'une des plus

importantes places financières au monde, l'un des seuls États européens

entretenant une armée régulière conséquente et le premier partenaire

diplomatique des États-Unis en Europe. Au sein du Royaume-Uni, l'Angleterre pourrait

voir se détériorer ses relations avec le gouvernement écossais,

indépendantiste et europhile. En ce qui concerne l'Irlande du Nord, le

Brexit a annulé une grande partie des progrès des dernières décennies et a

profondément déstabilisé les règlements politiques de cette entité

britannique.

Par ailleurs, le gouvernement de Theresa May (2016-2019) avait promis que

les quatre «nations constitutives du pays» — l'Angleterre, l'Écosse,

l'Irlande du Nord et le pays de Galles — récupéreraient de nouvelles

compétences, ce qui paraissait nouveau. Cependant, il faut toujours se

garder d'une petite réserve en ce qui a trait aux solutions des

gouvernements de Londres, car au cours de leur longue histoire, ceux-ci se

sont particulièrement distingués par des implications pas toujours recommandables

dans les affaires du pays.

- Les conséquences linguistiques

De plus, on peut s'interroger quelle sera désormais

la place de l'anglais dans l'Union européenne, puisque qu'aucun État européen — sauf

l'Irlande et Malte — n'a

l'anglais comme unique langue officielle ou nationale. Il est à parier que

l'anglais ne sera pas évincé, car sa prédominance continuera

encore, et ce, même si plus personne ne parlait l'anglais

comme langue maternelle en Europe. Toutefois, le français et l'allemand

devraient néanmoins bénéficier du Brexit.

2 Données

démolinguistiques

En principe, les habitants du Royaume-Uni sont des

Britanniques, parmi lesquels on

distingue les Anglais, les Écossais, les Gallois et les Irlandais ou

Nord-Irlandais. Cependant, parce que les Mannois, les Jersiais et les

Guernesiais ne sont pas des citoyens britanniques, mais des sujets de Sa

Majesté, ils demeurent avant tout des Mannois, des Jersiais ou des Guernesiais.

| Angleterre |

83,7

% |

| Pays de Galles |

4,8

% |

| Écosse |

8,5

% |

| Irlande du Nord |

2,8

% |

| TOTAL |

100

% |

|

La population du Royaume-Uni était

officiellement de 59,6 millions d'habitants en 2000. Selon les provinces

historiques, l'Angleterre compte 49,9 millions d'habitants (83,7 %); le pays de

Galles, 2,9 millions (4,8 %); l'Écosse, 5,1 millions (8,5 %); l'Irlande du Nord, 1,7

million (2,8 %).

(Source:

National Statistics, année 2000) |

L’anglais, parlé par 94 % de la population, constitue la langue

majoritaire du Royaume. D’autres citoyens britanniques parlent néanmoins

des «langues nationales minoritaires»: au pays de Galles, certains locuteurs parlent

aussi le gallois ;

en Écosse, ce peut être l’écossais

(gaélique); en Irlande du Nord, l’irlandais, aux îles

Anglo-Normandes, le jersiais et le guernesiais. Il existe aussi des langues

considérées comme éteintes comme le mannois

(gaélique) de l’île de

Man et le cornique

(éteint en 1777) dans les Cornouailles. Il faudrait mentionner aussi les

nombreuses langues immigrantes parlées au pays.

2.1 L'anglais

|

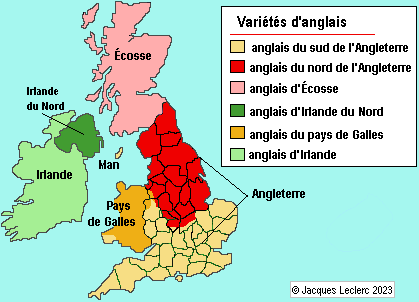

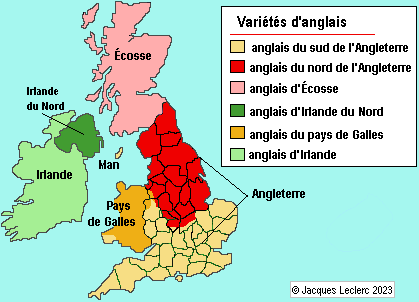

Bien que l'anglais soit parlé dans tout le au Royaume-Uni,

il n'est pas

uniforme sur le territoire. On distingue plusieurs variétés: l'anglais du

sud de l'Angleterre, l'anglais du nord de l'Angleterre, l'anglais du pays

de Galles, l'anglais d'Écosse et l'anglais d'Irlande du Nord, ainsi que

l'anglais d'Irlande. Ces variétés

sont toutes mutuellement intelligibles, mais elles se distinguent par

l'accent, des variantes phonétiques mineures, une partie du vocabulaire et quelques particularismes

grammaticaux.

De plus, on peut distinguer en Angleterre même deux types

d'anglais: l'anglais du nord de l'Angleterre ("Northern England English")

et l'anglais du sud de l'Angleterre ("Southern England English").

L'anglais du Sud sert de norme pour l'anglais britannique, alors que

l'anglais du Nord est considéré comme «régional», bien que les deux

variétés soient en fait régionaux.

|

- L'anglais du Sud

|

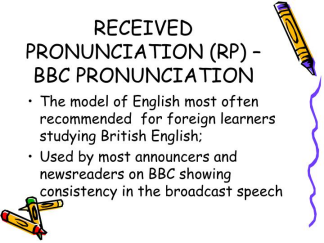

Ce petit texte publicitaire décrit la "Received Pronounciation" (RP)

de l'anglais du Sud, c'est-à-dire la prononciation britannique

standard. On y apprend que c'est le modèle

d'anglais le plus souvent recommandé pour les étudiants étrangers

qui apprennent l'anglais britannique et qu'il est employé par la

plupart des annonceurs et des lecteurs de nouvelles de la BBC,

montrant l'uniformité de la parole diffusée.

Cet anglais standard du Sud porte plusieurs noms:

“Queen's English” ou "King's English", “BBC English” ou “Southern

Standard British English”. Ce type d'anglais fait référence à l'accent

élégant et distingué (en anglais: "posh") qui seraient employé par

la reine (ou le roi), ainsi que par des énoncés grammaticalement

considérés corrects et sans argot. En fait, ces étiquettes renvoient à l'accent

anglais d'Angleterre qui est associé aux personnes des classes

sociales supérieures ou moyennes supérieures. Historiquement

parlant, l'anglais du Sud a évolué en grande partie au moyen d'interventions

politiques associées au pouvoir des souverains anglo-normands,

des Tudors et de leurs successeurs, notamment par le "Late Modern

English", l'anglais moderne tardif. |

Bien qu'il existe plus d'une une

cinquantaine d'accents britanniques reconnus à travers le Royaume-Uni et

l'Irlande, c'est le "Queen's English", voire l'Oxford English, qui servirait

de norme linguistique. Toutefois, on estime que qu'environ 2% de la

population britannique s'exprime normalement avec cette prononciation

élitiste, mais c'est ce qui justifie sans doute l'expression "Queen's

English".

- L'anglais du Nord

Les Anglais du Nord parlent un anglais dit «régional»,

mais ceux du Sud ont aussi un anglais régional, sauf que ce dernier est

considéré comme universel, ce qu'il n'est manifestement pas. Les variétés

d'anglais parlées à travers la Grande-Bretagne forment un continuum dialectal et

il n'existe pas de définition universellement acceptée des variétés nordiques.

La langue anglaise employée dans le nord de l'Angleterre a

été façonnée par l'histoire de la colonisation imposée par le pouvoir royal, ce

qui a entraîné d'importantes modifications démographiques dues à l'émigration et

à l'immigration. Dans cette région, les populations ont subi l'influence du

moyen anglais, le northumbrien, ainsi que par les contacts avec le vieux norrois

à l'époque des Vikings, le gaélique écossais et l'anglo-irlandais après la

Grande Famine (1845-1852). Forcément, l'anglais du Nord s'est distancé de

l'anglais du Sud parce qu'il était plus éloigné du pouvoir royal et de ses

influences. D'ailleurs, plus la région se situe au nord, plus les différences

s'accentuent, comme c'est le cas en particulier dans le Lancashire et le sud du

Yorkshire, surtout depuis la révolution industrielle.

Certains linguistes britanniques expriment des réserves

sur la pertinence du sigle "RP" (" Received Pronunciation") en raison de son

caractère désuet puisque les présentateurs des BBC News ne font plus référence à

une classe sociale élevée et à des privilèges particuliers. D'ailleurs, la BBC

s’éloigne de son propre “BBC English" en embauchant plus de personnel avec

des accents régionaux pour présenter ses émissions, ce qui serait une bonne

nouvelle pour les 98% de la population.

- Les différences sociales et

politiques

En parcourant la Grande-Bretagne, mais plus

particulièrement l'Angleterre, toute personne peut constater certaines

différences linguistiques entre le Nord et le Sud. Parfois, un même mot peut

être prononcé d'une manière différente ou des mots différents peuvent s'employer

pour décrire la même réalité. Dans le vocabulaires, par exemple, pendant que

dans le Nord le mot "dinner" désigne le repas du midi ("lunch") et que le "tea"

renvoie au dernier repas de la journée, dans le Sud, le "dinner" est le dernier

repas de la journée, tandis que le "tea" fait généralement référence à un thé de

l’après-midi composé de muffins, de petits pains mollets ou de sandwichs. Néanmoins,

les différences linguistiques sont aisément intelligibles parce qu'elles forment

un ensemble d'éléments généralement homogènes.

Dans la grammaire, alors que l’anglais

standard du Sud n’a plus qu’un seul pronom à la deuxième personne, "you" (tu

ou vous en français), de nombreuses variantes du Nord ont des pronoms

supplémentaires tels "thou" et "thee", qui ont survécu. Ils permettent de

maintenir la distinction entre un pronom formel ("you") et un pronom familier ("thou").

Si la forme "thou" est employé au singulier, la forme "you" ou même "ye" est

réservée pour le pluriel. Quant à "thee", c'est comme "thou" un pronom singulier

informel, mais jamais employé comme sujet. C'est un peu similaire au français

avec les forme tu/te/toi dans «Tu te fais peur à toi-même».

Les Anglais parlent souvent de la "Great

Divide", la grande division, entre le Nord et le Sud. Les préjugés ne manquent

pas, de sorte que les Anglais du Nord seraient perçus comme étant plus ouverts,

plus sociables et plus bavards, alors que ceux du Sud seraient considérés comme

plus fermés et traiteraient les étrangers juste poliment sans plus et de façon plus

discrète. Ces distinctions sont sociales, pas linguistiques. Ainsi, une certaine

fracture nord-sud a été observée lors du référendum sur le

Brexit de 2016. Pendant que le Nord privilégiait le

Brexit, le Sud favorisait un fort soutien pour rester dans l'Union

européenne, sauf à Londres, mais l'ensemble de la population de l'Angleterre a fait

basculer les pro-Brexit dans une proportion de 53%.

On peut consulter un texte

présentant une HISTOIRE DE LA LANGUE ANGLAISE

en cliquant ICI.

2.2 Les langues minoritaires

Au Royaume-Uni, l’expression «minorité nationale» est juridiquement vide

de sens, car les groupes minoritaires du pays forment essentiellement des

«minorités ethniques» ou des «minorités apparentes». Mais la législation anti-discriminatoire du Royaume-Uni est conçue pour protéger les «minorités

ethniques», non les «minorités nationales».

|

Groupe |

Langues

celtiques |

|

Gaulois

|

gaulois* (langue morte)

|

|

Brittonique

|

breton, gallois, cornique*

|

|

Gaélique

|

irlandais, écossais, mannois*

|

|

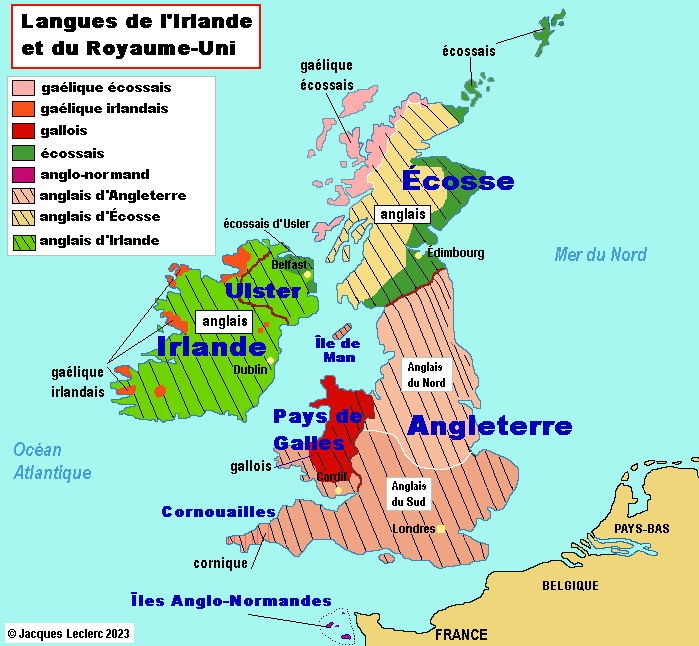

Cela étant dit, les langues que nous

appelons normalement celles des «minorités nationales» — ou «minorités

ethniques» au Royaume-Uni — proviennent surtout des langues celtiques: le

gallois au pays de Galles, le gaélique écossais en Écosse, l’irlandais en

Irlande du Nord, le cornique (Cornouaille) et le mannois (île de Man).

Lorsqu'on consulte le tableau de gauche, on constate que le

breton

(parlée en France), le gallois et le

cornique* (considéré comme

disparu) font partie du groupe brittonique, alors que

l'écossais, l'irlandais

et le mannois* (considéré comme disparu) font partie du groupe des langues

gaéliques.

|

C'est pourquoi il ne faut pas confondre le gaélique

écossais, une langue celtique,

et l'écossais, une langue

germanique comme l'anglais. Il n'existe que de rares minorités historiques non celtiques au

Royaume-Uni et en Irlande du Nord: l'écossais et l'anglo-normand.

Voir aussi trois cartes

montrant l'évolution des langues en 1300, en 1800 et en 2000

- Les langues gaéliques

Les langues gaéliques du Royaume-Uni sont le gallois,

l'écossais, l'irlandais et le mannois. Ces langues minoritaires comptent généralement peu de

locuteurs, l’assimilation ayant, dans le passé, fait plus ou moins disparaître

la plupart des langues nationales.

Ainsi, selon les statistiques de 1991, au

pays de Galles, le gallois serait parlé par

environ 500 000 locuteurs âgés de trois ans ou plus, soit 18,7 % de la

population du pays de Galles. Pour sa part, le gaélique

écossais

compterait 69 510 personnes, soit 1,4 % de la population écossaise âgée de

trois ans et plus. En Irlande du Nord, quelque 35 000 (?) personnes, soit 2 % de la

population âgée de trois ans et plus a déclaré avoir une certaine

connaissance de l'irlandais; sur ces

personnes, la moitié a déclaré pouvoir lire, écrire et parler la langue. À l’île

de Man, il n’existe plus de locuteur parlant le

gaélique mannois

comme langue maternelle.

- Le cas du cornique

Pour ce qui est du

cornique

(Kernewek en cornique; cornish en anglais) de la Cornouailles, considéré comme éteint, il fait partie des langues

celtiques et demeure proche à la fois du breton et du gallois, c'est-à-dire des langues du

groupe brittonique. Le déclin du cornique s'est amorcé dès le XVe

siècle, mais il s'est accentué par la suite. Au milieu du XVIIIe

siècle, le cornique, qui n'était déjà compris que par quelques locuteurs. En

1777, est décédée la dernière locutrice connue du cornique, Dolly Pentraeth, une

marchande de poissons, ce qui faisait officiellement du cornique une langue

morte. Cependant, quelques locuteurs du cornique auraient été

attestés encore au cours du XIXe

siècle. Des

efforts de résurrection ont été entrepris depuis quelques années; des cours en

cornique sont offerts partout sur le territoire, mais le statut juridique du

cornique demeure très faible, bien que le Royaume-Uni ait accepté en novembre

2002 d'étendre le

cornique sous la protection de la Charte pour les langues régionales et

minoritaires. Une étude universitaire publiée en avril 2000 et commandée par

l‘Office gouvernemental pour le Sud-Ouest, a estimé à environ 300 le nombre des

locuteurs effectifs du cornique (langue seconde), en prenant pour critère la

capacité à «tenir une conversation générale, à un débit normal, sur un thème de

la vie quotidienne»; depuis lors, ce nombre serait passé à 3500 locuteurs. Mais

le cornique d'aujourd'hui est un cornique «rénové» ou «restauré», c'est-à-dire

modernisé; il est sensiblement différent du cornique des siècles précédents

(moyen cornique et cornique tardif). Il existe un Cornish Language

Partnership («Office de la langue cornique») dont le mandat est de

promouvoir la langue cornique.

L'écossais (scots)

Contrairement au gaélique écossais qui est une

langue celtique, l'écossais (ou

Scots en anglais) est une langue

germanique parlée dans l'est et le sud de l'Écosse. Il existe une variété de

l'écossais en Irlande du

Nord (ainsi que dans le comté de Donegal en république d'Irlande): on parle l'écossais d'Ulster

surtout dans les comtés d'Antrim, de Down et de Derry (voir

la carte). Cela étant dit, on distingue cinq variétés d'écossais :

1) l'écossais insulaire (Insular Scots), parlé dans

les îles du Nord (Orkney et

Shetland);

2) l'écossais du Nord (Northern Scots), parlé dans le

district de Dundee:

3) l'écossais central (Central Scots), parlé dans les

districts de Fife et de

Perth-et-Kinross;

4) l'écossais du Sud (South Scots), parlé dans le

district de Scottish Border;

5) l'écossais d'Ulster (Ulster Scots), parlé sur la

côte nord-est de l'Irlande du Nord.

- Le jersiais et le guernesiais

Quant aux îles Anglo-Normandes, seuls quelques

milliers de locuteurs (entre 5000 et 10 000, tout au plus),

particulièrement à Jersey, à Guernesey et à Sark, parlent encore le

franco-normand

(jersiais et guernesiais), la langue des

descendants des conquérants normands, ce qui représenterait environ 6 % de la

population insulaire. Il s’agit, en fait, d’une forme

d'anglo-normand, une langue teintée de vieux français, de dialectalismes normands

(vieux norrois des Vikings) et de vieil anglais. On distingue deux variantes de

la langue ancestrale faisant partie du groupe franco-normand

: le jèrriais

ou jersiais (angl. «Jersey-French») de l’île de Jersey et le dgèrnésiais

ou guernesiais (angl. «Guernsey-French») de l’île de Guernesey.

- Les langues immigrantes

La question de l'immigration a toujours fait

couler beaucoup d'encre au Royaume-Uni, particulièrement en

Grande-Bretagne. Selon les promesses des partisans du

Brexit pendant la campagne référendaire de

2016, le divorce d’avec l’Union

européenne devait permettre de «reprendre le contrôle» sur

l’immigration au Royaume-Uni.

|

Pourtant, seulement sept ans plus

tard, le solde migratoire – la différence entre immigration et

émigration sur les douze mois de l’année – aura pratiquement doublé.

Alors qu’il se situait à 335 000 en 2016, il a atteignait en 2022 le

niveau historique de 606 000, avec 118 000 arrivées nettes de plus

qu’en 2021. Il est vrai que l’accueil humanitaire des Ukrainiens

fuyant l’agression russe (environ 114 000) et des Hongkongais

refusant la reprise en main autoritaire de la Chine (environ 52 000)

a pu tirer les chiffres à la hausse, mais on est encore loi du 335

000.

Sur une population de 67 millions d'habitants en 2021, les individus

nés à l'extérieur du Royaume-Uni comptaient pour 10 millions, issus

de plus de 100 pays, ce qui représentait 15% de la population

totale. Les pays d'émigration les plus importants par ordre

décroissant sont les suivants: l'Inde, la Pologne, le Pakistan, la

Roumanie, l'Irlande, l'Italie, le Bangladesh, le Nigeria,

l'Allemagne, l'Afrique du Sud, les États-Unis, la Chine, l'Espagne,

la Lituanie, le Portugal, la France, les Philippines, la Bulgarie,

le Sri Lanka, etc.

La figure de gauche "Do not feed the birds"

(«Ne nourissez pas les oiseaux») ne représente par la répartition

des langues à Londres, car il ne s'agit que des langues employées en

Inde. |

Les 20 langues numériquement les plus courantes étaient en

2022 sont les suivantes:

|

Langue (pourcentage) |

Langue (pourcentage) |

Langue (pourcentage) |

Langue (pourcentage) |

Polonais (611

845)

Roumain (471 954)

Pandjabi (290 745)

Ourdou (269 849)

Portugais (224 719) |

Espagnol (215

062)

Arabe (203 998)

Bengali (199 495)

Gujarati (188 956)

Italien (160 010) |

Tamoul (125

363)

Français (120 259)

Lituanien (119 656)

Chinois (118 271)

Turcs (112 978) |

Bulgare (111

431)

Russe (91 255)

Persan (87 713)

Hongrois (87 356)

Grec (76 675) |

Il faut tenir compte qu'un pays comme l'Inde peut

apporter plus de langues (pandjabi, ourdou, bengali, gujarati, tamoul) que

le Portugal (portugais) ou le Bangladesh (bengali).

3

Le statut de l'anglais au Royaume-Uni

Rappelons que le Royaume-Uni n'a pas de Constitution

écrite. Ainsi, les droits des citoyens sont une combinaison de droit coutumier,

de lois

et d’usages. Présentement, la Constitution consiste en une série de conventions, de coutumes

et de simples lois du Parlement de Westminster, qu'en théorie n'importe quel

futur Parlement pourrait modifier.

Pourtant, il existe des textes constitutionnels majeurs: la

Magna Carta (1215) qui limitait le pouvoir de la Couronne, le Bill of

Rights (1689) qui étendait les pouvoirs du Parlement, la Reform Act

(1832) qui remaniait la représentation populaire et la Human Rights Act

(1998) qui définissait les droits fondamentaux des citoyens. Aucun de ces textes

ne traite de la langue anglaise ni de son statut. Seul l'article 14 de la

Human Rights Act («Loi sur les droits de l'Homme») mentionne le mot "language"

(«langue»):

Article 14

Prohibition of

discrimination

The enjoyment of

the rights and freedoms set forth in this

Convention shall be secured without

discrimination on any ground such as sex, race,

colour, language, religion, political or other

opinion, national or social origin, association

with a national minority, property, birth or

other status.

|

Article 14

Interdiction de la discrimination

La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la

présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, ni

être fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue,

la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion,

l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité

nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

C'est pourquoi l'anglais n'a aucune reconnaissance constitutionnelle.

Le droit britannique est d'origine jurisprudentielle, sans codification. Pourtant, les textes juridiques faisant référence à la langue sont

relativement nombreux depuis les dernières décennies :

Comme on peut le constater, les lois linguistiques

ou à portée linguistique ne concernent pas souvent la langue anglaise, ce qui témoigne du fait

que cette langue n'a jamais eu besoin de protection. Toutefois, comme le Royaume-Uni est

multinational, les minorités ethniques, elles, ont besoin du secours de

l'État, notamment les minorités nationales: les Écossais, les Gallois, les

Irlandais, les Scots, etc.

Selon l'article 1 figurant en annexe 1 de la

Loi sur la nationalité

britannique (British Nationality Act) de 1981, tout individu qui

demande la citoyenneté britannique doit démontrer une connaissance suffisante de

l'anglais, du gallois ou du gaélique écossais:

|

Annexe 1

Alinéa 1

1) Conformément à

l'alinéa 2, les exigences pour la naturalisation en tant que citoyen

britannique en vertu de l'article 6.1 est, dans le cas de quiconque dont c'est applicable;

(a) les exigences

indiquées au sous-alinéa 2 du présent alinéa ou l'exigence possible

indiquée au sous-alinéa 3 du présent alinéa; et

(b) qu'il ait bon

caractère; et

(c) qu'il ait une

connaissance suffisante de l'anglais, du gallois ou du gaélique

écossais; et

|

Ce texte ne signifie pas que l'anglais, le

gallois et le gaélique écossais sont des langues reconnues comme officielles

dans l'une ou l'autre partie du Royaume-Uni, mais simplement que le gallois et

le gaélique écossais sont des langues «ethniques» ou «nationales», c'est-à-dire

officiellement tolérées. Quoi qu'il en soit, la Loi sur la nationalité

britannique de 1981 a été remplacée par la

Loi sur les territoires britanniques

d'outre-mer (British Overseas Territories Act) de 2002, mais cette

dernière loi ne contient aucune disposition d'ordre linguistique.

En réalité, il s'agit d'une reconnaissance plutôt symbolique, car

l'anglais est l'unique langue qui permette de communiquer avec tous les sujets

de Sa Gracieuse Majesté britannique: c'est donc la langue officielle de

facto, puisque l'anglais n'est pas proclamé formellement, sauf dans de

très vieilles lois datant du Moyen Âge. Mais c'était avant les réformes qui

ont entraîné la dévolution des pouvoirs opérées par le gouvernement du

Royaume-Uni aux autorités locales d'Écosse, du pays de Galles et d'Irlande du

Nord. D'ailleurs, la

Loi sur la nationalité, l'immigration et le

droit d'asile

de 2002 (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002)

ne mentionne plus l'anglais ni aucune autre langue, mais parle de

«connaissance suffisante de la vie au Royaume-Uni»

et de «connaissance suffisante d'une langue»:

|

Article 1er

Naturalisation : connaissance de la langue et de la

société

1) Ce qui suit est inséré après le mot "et" après l'alinéa

1.1 (c) de l'annexe 1 de la Loi sur la nationalité

britannique de 1981

(c. 61) (exigences pour la naturalisation):

"(c.a) qu'il ait une connaissance suffisante de la vie au Royaume-Uni;

et".

3) Ce qui suit est inséré après l'article 41.1 (b) de la présente

loi

(règlements):

"(b.a) pour déterminer si une personne a une

connaissance suffisante

d'une langue pour faire une demande dans le but d'une

naturalisation;

(b.b) pour

déterminer si une personne a une connaissance suffisante de

la vie au Royaume-Uni pour faire une demande de

naturalisation; ".

4) Ce qui suit est inséré après l'article 41.1 de la présente loi:

(g) permettre au secrétaire d'État d'accepter une compétence du type

indiqué comme preuve de la

connaissance suffisante d'une langue.

"

|

Cela étant dit, les

Règlements no 2785 sur la nationalité britannique

de 2005 précisent que la «connaissance de la langue»

correspond à une «connaissance suffisante de la langue anglaise»:

|

NATIONALITÉ BRITANNIQUE

Règlements (généraux) sur la nationalité britannique (modifications)

de 2005

Article 2

Les Règlements (généraux) sur la nationalité britannique de 2003 sont modifiés comme suit.

Article 3

Le règlement 5A est remplacé par:

"Connaissance de la langue et de la vie au Royaume-Uni

5A. - (1) Quiconque a une

connaissance suffisante de la langue

anglaise et une connaissance suffisante de la vie au Royaume-Uni dans

l'intention de demander une naturalisation comme citoyen britannique en

vertu de l'article 6 de la loi si:

(a) il a suivi un cours ayant employé des documents pédagogiques tirés du

document intitulé "Matériaux sur la citoyenneté pour les débutants ESOL"

(ISBN 1-84478-5424) et a ainsi atteint une compétence appropriée reconnue;

ou

(b) il a réussi le test connu comme "Test sur la vie au Royaume-Uni"

administré par un établissement d'enseignement ou toute autre personne

reconnue à cette fin par le secrétaire d'État; ou

(c) dans le cas d'une personne qui habite habituellement à l'extérieur du

Royaume-Uni, un responsable désigné par le secrétaire d'État certifie par

écrit que cette personne a, à cette fin, une

connaissance suffisante de

la langue anglaise et une connaissance suffisante de la vie au Royaume-Uni.

Article 4

Dans l'annexe 2:

(a) à l'alinéa 13.1 (a), après "connaissance de la langue", est inséré

"connaissance de la vie au Royaume-Uni"; et

(b) à l'alinéa 14.1 (b), les mots "lois sur l'immigration" jusqu'à la fin

sont remplacés par "lois sur l'immigration, un bon caractère, une

connaissance de

la langue et une connaissance de la vie au Royaume-Uni".

Article 5

Les Règlements (généraux) sur la nationalité britannique de 2004

(amendements) et celui sur la nationalité britannique (générale)

(amendement no 2) de 2004 sont abrogés. |

4

La réforme des institutions britanniques

Afin d’implanter des réformes jugées nécessaires dans le pays, le

Parlement de Westminster a adopté plusieurs lois permettant de redonner au pays

de Galles, à l’Écosse et à l’Irlande du Nord leur autonomie perdue depuis

plusieurs siècles. Cette autonomie — que les sujets de Sa Majesté appellent

la dévolution — s’apparente à celle accordée depuis toujours à l’île

de Man et aux îles Anglo-Normandes, lesquelles sont toujours demeurées sous la

dépendance de la Couronne britannique, bien que toutes ces îles n’aient jamais fait partie

officiellement du Royaume-Uni. Ce sont des autonomies décidées par le

gouvernement britannique qui peut à tout moment, selon les circonstances, les

modifier, les suspendre ou les abolir. Il n'existe pas au Royaume-Uni de loi

constitutionnelle qui garantirait le maintien de ces autonomies régionales.

Trois référendums successifs ont eu lieu: le 11 septembre 1997 pour l’Écosse,

le 18 septembre de la même année pour le pays de Galles et en mai 1998 pour l’Irlande

du Nord. Sauf au pays de Galles où l’adhésion a recueilli, en septembre

1997, une faible majorité de 50,3%, les populations écossaise et irlandaise

ont voté massivement en faveur de la dévolution, c’est-à-dire pour

le statut particulier dont l'objectif est de restaurer le Parlement local déchu

depuis des siècles (au pays de Galles et en Écosse) en lui conférant la

gestion d'une partie des programmes décrétés à Londres et, éventuellement,

le pouvoir de légiférer et de prélever des impôts.

4.2 Les dévolutions de 1997-1998

Le parlement de Westminster a donc adopté la

Loi sur l’administration

locale de l’Écosse (Local Government Scotland Act) de 1997, la Loi

sur l’Irlande du Nord de 1998 (Northern Ireland Act) et la

Loi

sur l’administration du pays de Galles de 1998 (Government of Wales Act),

qui fixent le cadre juridique de la dévolution de ces trois régions. De façon

générale, chacune d’elles bénéficie maintenant d’un parlement local au

pouvoir limité et d’un exécutif pour gérer les «affaires intérieures»

qui les concernent. En d’autres termes, il s’agit d’une dévolution,

c’est-à-dire d’une délégation de pouvoir par le gouvernement britannique.

Dans tous les cas, le gouvernement du Royaume-Uni conserve sous sa

responsabilité les affaires étrangères, la politique économique nationale,

la sécurité sociale et la radiodiffusion.

- Une décentralisation à la pièce

Cependant, la dévolution, la décentralisation, est différente dans les trois

régions. Le gouvernement de

Londres a négocié les accords à la pièce, à l'anglaise, c'est-à-dire selon les

cas très particuliers de chacune des régions. Ainsi, l’Assemblée galloise de 1999 paraît très différente de celle

de l’Écosse (2000) et celle de l’Irlande du Nord (1999): le gouvernement gallois ne dispose d'aucun

pouvoir législatif et ne peut prélever des impôts. À l’exemple des

législatures de l'île de Man et des îles Anglo-Normandes, le Parlement de l’Écosse

et celui de l’Irlande du Nord sont autorisés à s'occuper des affaires

intérieures telles que la justice, l’éducation, la culture, le logement, la

santé, l’environnement, l’agriculture et le transport. Le Parlement

britannique se réserve, pour sa part, les affaires constitutionnelles, les

finances nationales, la politique étrangère, la défense, la sécurité

sociale et la citoyenneté.

Quoi qu’il en soit, chacun des gouvernements régionaux peut maintenant

adopter des politiques linguistiques adaptées à sa situation. Il est d’ores

et déjà prévu que le gaélique écossais en Écosse, le gallois au pays de

Galles et l’Irlandais en Irlande du Nord deviendront des langues

co-officielles (ce qui est déjà le cas pour le pays de Galles) et qu’ils

seront traitées sur un pied d’égalité avec l’anglais. Il reste à savoir

si ces politiques donneront des résultats dans la réalité.

- La question linguistique

N’oublions pas que le Parlement du Royaume-Uni demeure le seul souverain,

que la reine continue d’être le chef de l’État et que le pays de Galles, l’Écosse

et l’Irlande du Nord font toujours partie du Royaume-Uni. Il n’en demeure

pas moins que la dévolution sonne le glas du centralisme politique britannique

et que le Royaume-Uni risque de découvrir bientôt les grandeurs et les

misères d'une forme de gouvernement asymétrique. Néanmoins, le Parlement de

Westminster s'est gardé d'avoir toujours le dernier mot en matière de

législation. Il peut abroger une loi locale qu'il considère illégitime ou

irrecevable.

4.3 Le référendum écossais de 2014

Le référendum écossait du 18 septembre 2014 pouvait changer la donne sur la dévolution

ou le partage des pouvoirs au Royaume-Uni. À

quelques jours du référendum, au début de septembre 2014, il aura suffi d'un

sondage démontrant que les partisans de l’indépendance de l’Écosse détenaient

pour la première fois une légère avance, soit 51%, pour que

le premier ministre britannique de l'époque, David Cameron, promette davantage

d'autonomie à l’Écosse. Celui-ci avait promis que le rejet de l'Indépendance

allait être interprété comme étant favorable à la dévolution maximale. En

réalité, dans les derniers jours de la campagne, les trois chefs de partis

britanniques — Parti conservateur ("Conservative Party"), le Parti travailliste

("Labour Party") et les démocrates-libéraux ("Liberal Democrats") — avaient promis qu'à

la suite d'un NON un processus serait mis en branle pour

doter le Parlement écossais de nouveaux pouvoirs, notamment en matière de

taxation. En même temps, David Cameron avait affirmé: «Nous avons entendu la voix de

l'Écosse, il faut maintenant entendre les autres voix.» Dès lors, il ne s'agissait

plus seulement de transférer plus d'autonomie politique à l'Écosse, mais de

revoir tout le partage des pouvoirs dans le Royaume-Uni, ce qui impliquait le pays

de Galles, l'Irlande du Nord, voire l'Angleterre. Mais les promesses pouvaient

aussi bien se transformer en cauchemar pour le premier ministre britannique et les

chefs de partis.

Voici les difficultés à venir, car la dévolution promise est

loin d'être chose faite:

1) L'étendue des changements

promis à l'Écosse sont non seulement vagues —

une plus grande autonomie —, mais ceux-ci

dépendent de l'appui qu'ils trouveraient au sein des partis politiques

britanniques, dont plusieurs députés ont appris avec surprise la nature des

promesses faites par leurs chefs.

2) Il s'agit d'engagements purement personnels venant du chef du parti au

pouvoir et des chefs de deux partis d'opposition.

3) De nombreux députés anglais sont d'avis que les Écossais sont des enfants

gâtés, sans cesse en quête de plus d'argent et de pouvoir. Déjà, des

critiques s'élèvent chez les députés et reprochent à David Cameron d'avoir

trop promis sous l'effet de la panique.

4) Il faut rappeler que le premier ministre britannique, David Cameron,

dirige un gouvernement de coalition et qu'il n'a pas la majorité au

Parlement pour imposer un accord, en supposant qu'il y en ait un.

5) Il pourrait être difficile de satisfaire les Écossais, voir les Gallois

et les Irlandais, avec un simple «réaménagement» des pouvoirs, avec le

résultat que la question de l'indépendance écossaise risque de demeurer à

l'ordre du jour.

6) Toute dévolution maximale à l'Écosse ouvrira une boîte de Pandore, dans

la mesure où le pays de Galles et l'Irlande du Nord, sinon d'autres

territoires britanniques, réclameraient la même dévolution.

6) Il n'y aurait pas de négociation séparée avec une seule entité, tout

serait fait en même temps, avec plusieurs partenaires, ce qui pourrait virer

au cauchemar.

7) Tout projet de réforme constitutionnelle pourrait se heurter à

l'opposition d'une bonne partie de l'opinion publique, traditionnellement

conservatrice, qui estime que l'Écosse, entre autres, a déjà reçu trop de

subventions.

Le Royaume-Uni se dirigerait-ils vers une fédération? Il reste

à voir si Westminster va se dégonfler devant les difficultés

à venir, car la suite promet d'être houleuse. Par ailleurs, les Écossais, les

Gallois et les Irlandais ont appris au cours de l'histoire qu'il ne faut jamais

se fier aux promesses des Anglais qui peuvent changer d'idée s'ils se rendent

compte qu'il y va de leur intérêt.

5 La

politique linguistique de

l’État britannique

Au Parlement britannique, seul l'anglais est utilisé dans les débats ainsi

que dans la rédaction et la promulgation des lois; celles-ci ne sont jamais

traduites en une autre langue. En ce qui concerne la justice et les services

gouvernementaux, seul l'anglais est utilisé, bien que le gallois soit permis

pour l'administration locale au pays de Galles.

5.1 L’administration

Le gouvernement britannique a annoncé que sa nouvelle politique a

pour but de «faire preuve de courtoisie et de respect devant les préférences

linguistiques des personnes non anglophones». Dans un avenir rapproché, les

personnes appartenant à une «minorité ethnique» pourront utiliser «leur

propre langue dans leurs démarches administratives et leurs rapports avec les

services publics». Par exemple, le bureau des prestations sociales dispose d’un

service d’interprétariat. Depuis 1998, un grand nombre de services

ministériels publie des brochures d’information dans des langues

minoritaires. Cette politique vaut surtout pour le gallois, le gaélique

écossais, l'irlandais et l'écossais d'Ulster. Il n'existe pas de politique à

l'égard du cornique (Cornouailles), du mannois (île de Man) ou de

l'anglo-normand (îles Anglo-Normandes).

Ainsi, le ministère de l’Éducation et de l’Emploi publie des brochures

d’information sur la scolarisation à l’intention des parents de langue

minoritaire; le ministère de la Santé a publié plusieurs brochures, portant

notamment sur la grossesse, les services de maternité et la mort subite du

nourrisson. De plus, dans les régions traditionnellement habitées par un

nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, le

gouvernement a promis de présenter les dénominations traditionnelles locales,

les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans

la langue minoritaire également, lorsqu’il y a une demande suffisante pour de

telles indications.

Le Conseil pour la gestion des administrations locales —

''Local

Government

Management Board'' — a organisé à l’automne 1997 le premier recensement de

tous les conseils locaux en Angleterre et au pays de Galles. Les résultats

de cette enquête, qui furent publiés en mars 1998, ont démontré que les

minorités ethniques, avec 3,1 % d’élus, étaient sous-représentées aux

sein des administrations locales. Évidemment, le gouvernement britannique a

reconnu que les «minorités ethniques» étaient sous-représentées au sein

des conseils des organismes publiques; il chercherait présentement à remédier

à cet état de choses. La politique d’égalité des chances dans la fonction

publique voudrait que toute personne admissible ait, à aptitudes égales, les

mêmes chances d’accès et de promotion à un poste. Les autorités admettent

qu’il ne devrait y avoir «aucune discrimination injuste fondée sur la race,

la couleur, la nationalité ou l’origine ethnique».

5.2 La justice

En matière de justice, les procédures se font généralement en anglais,

mais en cas de poursuites pénales un service de traduction devait être mis à

la disposition des personnes ne parlant pas ou ne comprenant pas l’anglais. Un

accord sur l’utilisation d’interprètes dans les procédures pénales est

entré en vigueur au 1er avril 1998. Cet accord porte principalement

sur la normalisation des «agréments» concernant la présence des interprètes

lors des enquêtes sur présomption de culpabilité et sur la comparution de l’inculpé

et des témoins dans les procédures pénales en Angleterre et au pays de

Galles. Il est apparu en effet que la variété des procédures en vigueur

concernant l’utilisation d’interprètes était une source de

confusion.

L’accord a également pour objectif de faire en sorte que, avant la fin de

2001, les tribunaux ou les postes de police ne fasse plus appel qu’à des

interprètes inscrits au Registre national des interprètes du service public

(ou sur l’Annuaire national des interprètes de la langue des signes du

Conseil pour l’avancement et la communication avec les sourds et les

malentendants).

Entre-temps, les divers organismes sont fortement invités à employer des

interprètes inscrits au Registre national, bien qu’ils restent libres de

faire appel à d’autres le cas échéant. Les interprètes non inscrits au

Registre doivent avoir un niveau au moins égal à celui exigé pour être

inscrit au Registre.

5.3 L'éducation

Le système d'enseignement du Royaume-Uni est fortement décentralisé, tout en

étant géré par l'État central. On compte quatre instances ministérielles : pour

l'Angleterre, c'est le ''Department of Education and Employement''; au pays de

Galles, c'est l'''Education Department of the Welsh Office''; en Ecosse, c'est

le ''Scottish Education Department''; en Irlande du Nord et dans l'île de Man,

c'est le ''Department of Education''. Ce sont les ''Local Education Authorities''

qui sont responsables d'appliquer les directives nationales.

|

Le système scolaire

britannique est obligatoire de 5 à 16 ans.

Le cursus scolaire peut commencer par le

Pre-compulsory education (enseignement pré-obligatoire ou

pré-scolaire dans une ''Nursery'') et destiné aux enfants de moins de cinq ans.

Il est suivi du

Compulsory education (enseignement obligatoire) pour les élèves de

5 à 16 ans, et comprend la ''Primary school'' (école primaire) et la ''Secondary

school'' (école secondaire). À système il faut ajouter le

Sixth Form education (enseignement général de deux ans équivalant au lycée)

qui mène au

Higher education (enseignement supérieur). Quant au

Further education (formation continue), il correspond à un

enseignement pratique ou professionnel et est destiné aux 16-18 ans. Dans le

pays, plus de

9,9 millions d’enfants fréquentent quelque 33 685 établissements d'enseignement

publics (''State schools'')

et privés ou indépendantes (''Public schools''). |

À la fin de la période scolaire obligatoire à 16 ans, tous les étudiants passent

le GCSE (''General Certificate of Secondary Education'': le Certificat général

de l'enseignement secondaire). Par la suite, il est

possible à l’élève de suivre un cursus de deux ans dans un collège ou un ''Sixth Form

Centre'' (public ou privé) pour passer les différents niveaux appelés ''A-Levels''.

Ces derniers

consistent en une série de matières (généralement au nombre de trois) pour

lesquels les notes sont représentées par des «niveaux de lettres», la plus

élevée dans la

notation étant le ''A''. L'obtention ce ''Level A'' est

nécessaire accéder à l'université.

La très grande majorité

des élèves du Royaume-Uni (plus de 90 %) fréquentent les écoles publiques de

l'État (''State schools'') dans lesquelles l’enseignement est gratuit, puisque

c'est le gouvernement central et

les municipalités qui couvrent les frais. Moins de 10 % des jeunes reçoivent leur

instruction

dans les écoles indépendantes ou privées (''Public schools'') dans lesquelles les parents

défraient le coût de l’enseignement de leurs enfants. Tous les jeunes

fréquentant les écoles de l'État doivent respecter le ''Programme national''

(National

Curriculum) prévu par le

gouvernement, sauf en Écosse et en Irlande du Nord, qui ont

un régime distinct.

La scolarité obligatoire du

Programme national est

formée de quatre «cycles» (''key stages''), qu'on peut traduire aussi par «étapes-clés» ou

«niveaux-seuil», dont deux au primaire et deux au secondaire:

Les matières obligatoires du programme dans les écoles primaires sont

réglementées par la Loi sur l'éducation (Education Act 1996) qui, avec

ses 583 articles,

régit l’enseignement au Royaume-Uni. Les trois «matières principales» (''core subjects'')

comprennent les cours d’anglais — et de gallois

au pays de Galles — ainsi que de mathématiques et de science. Dans l'emploi du

temps, une heure par jour («The Literacy Hour»), généralement le matin,

doit être consacrée à l'enseignement de l'anglais. Les autres matières de base

obligatoires (''foundation subjects''), au nombre de sept, sont les suivantes:

la technologie et l'éducation physique, l'histoire, la géographie, l'art et la

musique, une langue étrangère. C’est l'article 354 de la

Loi scolaire (Education Act

1996)

qui précise les programmes nationaux:

|

Article

354

1)

Les matières principales sont:

(a) les mathématiques,

l'anglais et les sciences et;

(b) le

gallois

dans les écoles du pays de Galles dans lesquelles la langue

d'enseignement est le gallois.

2) Les autres matières de base sont:

(a) la technologie et l'éducation physique;

(b) pour les premier, deuxième et troisième cycles, l'histoire, la géographie,

l'art et la musique;

(c) pour les troisième et quatrième cycles, une

langue moderne étrangère spécifiée par arrêté de la part du secrétaire d'État et;

(d) le gallois dans les écoles du pays de Galles qui ne sont pas des écoles

d'enseignement de langue galloise.

3) Dans les écoles d'Angleterre:

(a) une

langue moderne étrangère n'est pas une matière de base du quatrième

cycle jusqu'au moment approprié, et;

(b) la technologie est une matière de base pour les élèves

qui sont entrés à la première année du quatrième cycle en

1993, mais qui ne constitue pas autrement une matière de base pour

ce cycle jusqu'au moment approprié.

5) Dans les écoles du pays de Galles:

(a) une

langue moderne étrangère n'est pas une matière de base pour

le quatrième cycle, et:

(b) la technologie est une matière de base pour les élèves

qui sont entrés à la première année du quatrième cycle en

1993, mais qui ne constitue pas autrement une matière de base pour

ce cycle.

|

Le

gouvernement britannique est d’avis que l’anglais devrait être la langue de

l’enseignement dans toutes les écoles, sauf au pays de Galles où cette langue peut

être indifféremment l’anglais ou le gallois. En vertu de l'Education Act,

le premier souci des autorités est de veiller à ce que tous les élèves aient une

bonne connaissance de la langue anglaise. Il appartient strictement aux écoles

de déterminer les programmes qu'elles doivent proposer et ceux qui répondent aux

besoins spécifiques de leurs élèves. Le gouvernement estime que, sans cette

connaissance, les enfants dont l’anglais n’est pas la langue maternelle ne

pourraient pas saisir toutes les chances que l’école peut leur offrir; ils ne

pourraient pas non plus participer pleinement, dans leur vie adulte et

professionnelle, à la vie de la société britannique.

Toutefois, il est possible d'enseigner dans une autre langue (p. ex. le

gallois, le cantonais, l’hindi, l'ourdou, le pachtou, le pendjabi, le sindhi,

etc.) à la condition d'accorder un minimum d'heures égales à l'anglais; dans le

cas des langues minoritaires, seul le gallois est enseigné de façon générale

comme matière d’enseignement, mais seulement au pays de Galles. Selon les

statistiques officielles, quelque 200 langues maternelles différentes sont

représentées dans les écoles britanniques, et il est possible d’en trouver

jusqu’à 60 différentes dans une seule école. D’après le gouvernement

britannique, dispenser l’enseignement prévu par le programme national dans

autant de langues maternelles ne serait tout simplement pas réalisable.

- La langue seconde

Tous les Britanniques sont tenus d'étudier une langue seconde: c'est plus

souvent le français, mais l'allemand, l'espagnol et le russe conservent des

positions enviables. Le nouveau Programme national impose désormais que les

établissements secondaires proposent une des langues de travail de l'Union

européenne. Cette condition remplie, d'autres langues peuvent être proposées

selon les souhaits de chaque école. Il n'y a dans le pays aucune politique en

faveur de l'apprentissage des langues régionales du Royaume-Uni.

Cela dit, grâce au programme d'éducation à la

citoyenneté des établissements secondaires, dont l'introduction dans le

programme scolaire national du Royaume-Uni était prévue pour septembre 2002,

tous les élèves devaient, pour la première fois, recevoir un enseignement sur

la diversité des identités nationales, religieuses et ethniques et sur la

nécessité du respect et de la compréhension mutuels. Dans le cadre de la

nouvelle «politique nationale d'éducation personnelle, sociale et sanitaire»,

on enseigne dorénavant aux élèves à respecter les différences entre les

individus, à prendre conscience des sentiments et des points de vue d'autrui,

à reconnaître les effets des stéréotypes, des préjugés, de la

discrimination et du racisme et à développer des compétences permettant de

les combattre activement. Il convient notamment de souligner le «respect de

l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire», en faisant en

sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne

constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou

minoritaire.

- Les immigrants et l'anglais

La connaissance de l'anglais par les immigrants est

vivement encouragée par les autorités britanniques parce qu'il s'agit d'une

condition quasi incontournable pour s'intégrer au sein de la société

britannique. Au XIXe siècle et dans une bonne partie du XXe siècle, les

ressortissants des anciennes colonies britanniques, regroupées dans le

Commonwealth, conservaient le titre de «citoyen britannique», ce qui leur

permettait de travailler librement au Royaume-Uni. La politique actuelle du

gouvernement britannique consiste à favoriser une immigration sélective en

émettant des permis de résidence et de travail en fonction de l’âge, de la

qualification professionnelle des postulants, de leur expérience et aussi de

leur connaissance de l’anglais. Autrement dit, les immigrants doivent parler

correctement l’anglais avant même d’être admis sur le territoire afin de

participer pleinement à la vie sociale et démocratique de leur pays d’accueil.

En janvier 2016, le premier ministre britannique, David

Cameron, déclarait que «les musulmanes qui ne maîtrisent pas suffisamment

l'anglais» pourraient être expulsées du Royaume-Uni, une menace destinée, selon

lui, à lutter contre la ségrégation sexuelle. Dans une tribune publiée dans le

Times, David Cameron affirmait:

| We

will now say: if you don't improve your fluency, that could affect

your ability to stay in the UK. This will help make it clear to

those men who stop their partners from integrating that there are

consequences. |

[Désormais, nous

allons dire: si vous n'améliorez pas votre maîtrise de la langue,

cela pourrait nuire à votre capacité à rester au Royaume-Uni. Cela

aidera ces hommes qui empêchent leurs partenaires de s'intégrer à

comprendre qu'il y a des conséquences.] |

Selon David Cameron, les chiffres montrent que 190 000

musulmanes (22 %), dont beaucoup vivent au Royaume-Uni depuis des décennies,

parlent peu ou pas du tout l'anglais. Ces déclarations interviennent alors que

son gouvernement vient de lancer un fonds doté de 20 millions de livres (26

millions d'euros) pour aider des musulmanes à améliorer leur connaissance de

l'anglais. Le premier ministre a aussi déclaré sur la BBC que la non-maîtrise de

l'anglais pouvait rendre les musulmans britanniques plus vulnérables aux

messages des groupes extrémistes. Ces commentaires ont suscité les critiques des

organisations musulmanes et du parti d'opposition travailliste.

5.4 La langue de travail

Enfin, dans le domaine du travail et des affaires, l'anglais demeure sans

rival. Toute l'activité économique se déroule exclusivement en anglais,

excepté dans les commerces ethniques d'origine indo-pakistanaise où l'hindi,

l'ourdou, le sindhi, etc., sont parfois employés. Un fait révélateur: les chiffres de

l’emploi indiquent généralement des taux de chômage généralement

plus élevés parmi les «minorités ethniques».

En ce qui a trait à l'affichage

commercial, celui-ci n'est soumis à

aucune loi ni à aucun règlement; il existe des affiches bilingues, relativement

rares, mais elles

ne sont pas le résultat d'un aménagement linguistique. Le gouvernement du

Royaume-Uni s'est tout de même engagé à exclure de sa législation toute

disposition interdisant ou limitant sans raisons justifiables le recours aux

langues minoritaires dans les documents relatifs à la vie économique ou sociale, et

notamment dans les contrats de travail et dans les documents techniques tels que

les modes d'emploi de produits ou d'équipements. Dans la pratique, dans

tout le Royaume-Uni, l'anglais domine tout l'espace visible, mais celui-ci est

encore plus omniprésent dans le territoire de l'Angleterre.

5.5 Les médias

|

Au Royaume-Uni, pendant des

décennies, il a existé deux genres de quotidiens : les journaux

tabloïds et les journaux grand format. Les premiers s'adressaient à

un lectorat populaire, alors que les grands formats favorisaient une

plus grande information et une analyse plus élaborée. Aujourd'hui,

les journaux anglais grand format sont presque disparus. Les

journaux les plus populaire sont The Economist, The Sun, le Daily

Mail, le London Evening Standard, The Sunday Times, le Daily Mirror,

The Times, The Observer, The Daily Telegraph, The Guardian, le

Morning Star, etc. Les journaux régionaux sont aussi très nombreux,

mais la plupart sont en anglais.

Le Royaume-Uni a pris des mesures en ce qui a

trait aux médias et les langues régionales, surtout dans les médias

électroniques. Ainsi, la Convention de la BBC

prévoit que les services fournis par cette dernière doivent comprendre des

émissions reflétant la vie et les préoccupations des auditoires locaux et

nationaux. Ces émissions doivent aussi compter une proportion et une variété

raisonnables de programmes destinés aux publics nationaux et réalisés en Irlande

du Nord, en Écosse, au pays de Galles et dans des régions d‘Angleterre autres

que Londres et le Sud-Est.

La BBC administre présentement quelque 40 stations de radio locales en

Angleterre et dans les îles Anglo-Normandes et six autres pour les auditoires

(les «Nations») de

l'Écosse, du pays de Galles et d‘Irlande du Nord. Une loi de 2003 sur les

communications requiert de l‘OFCOM (''Office of Communications'')

qu‘il inclut dans les permis des services régionaux de ''Channel 3'' des mesures

destinées à garantir qu‘un temps suffisant soit accordé à l‘offre adéquate de

programmes régionaux (de haute qualité) et comprenant des informations dont une

certaine proportion doit être diffusée aux heures de grande écoute (ou à un

horaire similaire).

|

De plus, l‘OFCOM doit fixer des exigences

destinées à garantir une proportion adéquate d'émissions régionales, lesquelles

doivent être réalisées dans chaque région et, le cas échéant, à produire des

programmes locaux. En vertu de la

Charte européenne des langues

régionales ou minoritaires, le Royaume-Uni entend

maintenir et développer des relations entre les groupes pratiquant une langue

régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même État parlant une langue

pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de

relations culturelles avec d'autres groupes de l'État pratiquant des langues

différentes.

6 La

Charte

européenne des langues régionales ou minoritaires

Dans le passé, le Royaume-Uni ne s'est jamais préoccupé de la protection

des groupes minoritaires, si ce n'est pour les faire disparaître. Le

gouvernement de Sa Gracieuse Majesté s’est toujours organisé, en effet, pour

neutraliser les revendications des minorités nationales, que ce soit les

Irlandais, les Gallois ou les Écossais. Autrement dit, jusqu’en

1998, le gouvernement britannique a toujours pratiqué une politique

linguistique rétrograde. Jamais, le Royaume-Uni n’a voulu favoriser l'emploi

des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, ni dans

l'enseignement, ni dans la justice, ni dans l’administration gouvernementale et

ni dans les services

publics, les médias, les activités et équipements culturels, la vie

économique et sociale, etc. Il n'était pas dû au hasard que, dans la plupart

des colloques internationaux portant sur l'aménagement linguistique, les

Britanniques n’ont jamais été très nombreux et n’ont eu jusqu’ici très

peu à dire sur la question des minorités.

Depuis quelques décennies, les revendications des minorités se sont fait

entendre de plus en plus fortement, particulièrement en Écosse et au pays de

Galles où le nationalisme est plus exacerbé. En Irlande du Nord, la politique

britannique s’est avéré un échec sur toute la ligne, surtout depuis l’imposition

en 1972 de la loi martiale. En tant que membre de l’Union européenne

(quand il était membre) et du

Conseil de l’Europe (depuis 1949), le Royaume-Uni a fait longtemps figure de

participant récalcitrant en matière de protection linguistique, alors qu’il

est à l’origine de la démocratie occidentale moderne.

Pour toutes ces raisons, le Royaume-Uni ne pouvait adhérer à cette «Europe

des peuples» dont il a pourtant fait partie de 1973 à 2020. Cependant, le gouvernement

britannique a finalement senti le besoin non seulement d’assouplir sa

politique linguistique, mais également d’accorder à ses «minorités

ethniques» une certaine autonomie politique, c'est-à-dire limitée.

Qui plus est, après bien des débats, le gouvernement britannique a

signé, le 2 mars 2000, et ratifié, le 27 mars 2001, la Charte européenne des langues régionales ou

minoritaires. Voici une déclaration officielle (en date du 4 juin 1998) du

gouvernement à ce sujet:

| Le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté a étudié de près l'opportunité

pour le Royaume-Uni de devenir un des signataires de la Charte qui est entrée

en vigueur le 1er mars 1998. Nous avons conclu qu'il y aurait lieu

de le faire. La partie II de la charte énonce des principes généraux de

reconnaissance des langues minoritaires indigènes, d'assistance à ces

langues et d'élimination de la discrimination dont elles feraient l'objet.

Nous souscrivons pleinement à ces principes. Nous envisageons de spécifier

le gallois pour le pays de Galles et, dès que les éléments pertinents de

procédure seront en place, le gaélique pour l'Écosse, conformément aux

dispositions de la partie III qui exigent des mesures spécifiques en faveur

de l'emploi de ces langues dans la vie publique. Nous prévoyons également de

spécifier l'irlandais pour l'Irlande du Nord, à une date ultérieure. La

partie II de la Charte s'appliquera à l'écossais. Nous examinerons quelles

autres langues pourraient, le cas échéant, bénéficier des principes

généraux de la partie II et, en temps voulu, être spécifiées selon la

partie III.

|

De fait, le gouvernement britannique a conclu à la pertinence de signer la Charte

européenne des langues régionales ou minoritaires. La décision a fait l’objet

d’une déclaration publique aux cours d’une conférence portant sur la

Community Language Planning. La politique linguistique du Royaume-Uni a donc

pris un tournant qui lui paraissait «radical». Le Royaume-Uni reconnaît maintenant l’importance du respect,

de la compréhension et de la tolérance en matière de diversité linguistique,

que ce soit pour le gallois, l’écossais, l’irlandais ou de toute autre

langue des diverses «minorités ethniques».

7 La politique d'internationalisation

linguistique

L'histoire de l'Angleterre est parsemée de

guerres qui ont conduit non seulement à créer l'empire que ce pays est devenu

avec les siècles, mais aussi à propager la langue anglaise sur tous les

continents. Depuis 1934, le British Council

est une institution gouvernementale du Royaume-Uni dont le but est d'établir des

relations culturelles entre le Royaume-Uni et d'autres pays. L'organisme siège à

Londres et compte des affiliations dans 110 pays.

L'institution a notamment pour mission de promouvoir l'apprentissage de la

langue anglaise, de participer à sa diffusion et de fortifier sa position dans