|

République d'Estonie | |

(3)

La politique linguistique estonienne

à l'égard des minorités nationales |

1 Données démolinguistiques

|

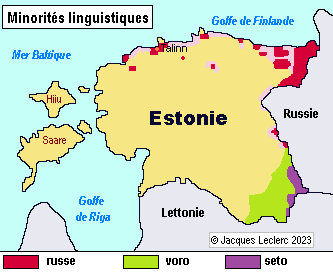

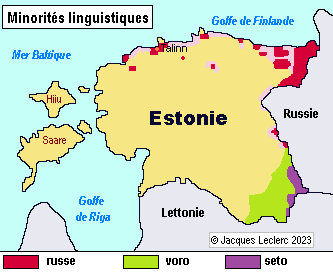

En plus de la valorisation de sa langue officielle, l’Estonie a développé une politique linguistique à l’égard de ses minorités nationales. Rappelons que les principales minorités nationales de ce pays parlent le

russe (23,2%), le võro (4,4%), l'ukrainien (1,6%), le biélorusse (0,9%), le finnois (0,5%), le yiddish (0,1%), le tatar (0,1%), le letton (0,1%), le lituanien (0,1%), le polonais (0,1%), l'allemand (0,1%), l'arménien, etc. En

Estonie, 64,4% de la population parle la langue officielle comme langue maternelle, comparativement à 54,5% en Lettonie et 75,5% en Lituanie.

Les principaux textes juridiques traitant des langues des minorités nationales sont, outre la Constitution de 1992, la Loi sur l'organisation des administrations locales (1993); la Loi sur la citoyenneté (1995), la Loi sur les réfugiés (1997), la Loi sur les étrangers (2009), la Loi sur la langue (2011), la Loi sur les écoles primaires et secondaires supérieures (2010) et la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales (1993). Ajoutons à cela la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, signée le 2 février 1995, ratifiée le 6 janvier 1997 et entrée en vigueur le 1er février 1998. |

1.1 Les minorités nationales

Selon les estimations de 2022, l'Estonie comptait 1,3 million d'habitants qui se répartissaient comme suit :

| Groupe ethnique |

Population |

Pourcentage |

Langue principale |

Filiation linguistique |

Religion principale |

| Estonien |

901 000 |

67,9 % |

estonien |

famille ouralienne |

aucune |

| Russe |

275 000 |

20,7 % |

russe |

langue slave |

chrétienne |

| Vöro |

50 000 |

3,7 % |

vöro |

famille ouralienne |

chrétienne |

| Ukrainien |

27 000 |

2,0 % |

ukrainien |

langue slave |

chrétienne |

| Biélorusse |

11 000 |

0,8 % |

biélorusse |

langue slave |

chrétienne |

| Finlandais |

8 500 |

0,6 % |

finnois |

famille ouralienne |

chrétienne |

| Séto |

5 000 |

0,3 % |

séto |

famille ouralienne |

chrétienne |

| Letton |

3 600 |

0,2 % |

letton |

langue balte |

chrétienne |

| Allemand |

2 600 |

0,1 % |

allemand |

langue germanique |

chrétienne |

| Lituanien |

2 100 |

0,1 % |

lituanien |

langue balte |

chrétienne |

| Juif de l'Est |

1 900 |

0,1 % |

yiddish |

langue germanique |

religion ethnique |

| Tatar |

1 900 |

0,1 % |

tatar |

famille altaïque |

islam |

| Polonais |

1 700 |

0,1 % |

polonais |

langue slave |

chrétienne |

| Arménien |

1 300 |

0,0 % |

arménien |

isolat indo-européen |

chrétienne |

| Azerbaïdjanais du Nord |

900 |

0,0 % |

azéri |

famille altaïque |

islam |

| Rom/Tsigane |

400 |

0,0 % |

romani |

langue indo-iraniene |

chrétienne |

| Komi-Yazva |

90 |

0,0 % |

komi |

famille ouralienne |

religion ethnique |

| Vepse |

50 |

0,0 % |

vepse |

famille ouralienne |

chrétienne |

| Autres |

31 700 |

2,3 % |

- |

- |

- |

| Total 2022 |

1 325 740 |

100 % |

- |

- |

- |

Soulignons que l'Estonie ne compte qu'un petit nombre de minorités nationales dénombrant au moins 3000 locuteurs: les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses et les Finnois, d'après les données gouvernementales. D'après les données de Joshua Project, il faudrait ajouter les Juifs, les Allemands et les Tatars. Seules les minorités nationales

comptant plus de 3000 membres peuvent bénéficier du statut d'autonomie culturelle. Actuellement, plus de 300 000 Russes vivent en Estonie, soit 23 % de la population. À Tallinn, les non-Estoniens constituent 66,1 % de la population; à Narva, qui est la zone industrielle dans le nord-est du pays, ils représentent environ 97 % de la population, dont 90 % de russophones. On dénombrerait près d'une centaine de communautés culturelles.

Bien que la plupart des personnes d’origine autre qu'estonienne soient en général considéré collectivement comme des «russophones» qui utilisent le russe comme leur première et principale langue de communication en société, il existe en réalité une centaine de groupes minoritaires vivant en Estonie, dont beaucoup utilisent comme langue maternelle une autre langue que le russe. À l’heure actuelle, il manque certaines données sur la situation de certaines petites communautés minoritaires, dont quelques-unes peuvent se heurter à des problèmes particuliers en raison de leur religion ou de leur culture; cela semble le cas de la religion musulmane qui serait mal perçue en Estonie malgré la présence de plusieurs communautés musulmanes.

Du fait que la société estonienne est multiculturelle, le

Code pénal de 2001 criminalise toute incitation à la haine raciale, ethnique, religieuse, linguistique, etc.

| Article 151

Poursuites judiciaires pour incitation à la haine.

1) Tout individu se livrant à des activités incitant à la haine ou à la violence en relation avec l’ethnie, la race, la couleur, le sexe, la langue, l’origine, la religion, les opinions politiques ou autres, la fortune ou le statut social est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

Article 152

Violation du principe d’égalité des droits.

1) Toute restriction illégale des droits individuels ou toute préférence illégale manifestée vis-à-vis d’une personne sur la base de l’ethnie, de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l’origine, de la religion, des opinions politiques ou autres, de la fortune ou du statut social est punie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à douze

mois.

Article 153

Discrimination fondée sur les risques d’hérédité.

1) Toute restriction illégale des droits individuels ou toute préférence illégale manifestée à l’égard d’une personne sur la base des risques d’hérédité est punie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à douze mois. |

L'article 153 punit une infraction d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée pouvant aller jusqu'à douze mois.

1.2 Les russophones

En Estonie, ce sont les russophones qui constituent la minorité la plus importante. D'après Statistics Estonia (2013), les russophones forment 25,2 % de la population, mais ils sont répartis de façon inégale dans les 15 comtés.

En effet, la population russophone par comté révèle que les membres de cette communauté représentent 72,8% du comté de Viru-Est (

Ida-Virumaa), mais 31,3% dans le comté de Harju, 12,2% dans les comtés de Tartu et de Valga, 9,6% dans le comté de Viru-Ouest (Lääne-Viru), 8% dans les comtés de Pärnu et celui de l'Ouest (Lääne), 7% dans le comté de Jövega, plus de 3 % dans les comtés de Võru, de Rapla et de Pölva, plus de 2 % dans les comtés de Viljandi et de Järva; il reste de toutes petites communautés russophones dans les îles de Saare (1%) et de Hiiu (0,7 %). En somme, les russophones sont présents dans tous les comtés, mais en des proportions fort inégales.

Il faut donc relativiser la carte de gauche, car elle ne montre pas la répartition des russophones dans les villes de résidence. La répartition de cette population révèle que les Estoniens non estanophones représentent plus de 50 % de la population dans des villes telles Sillamäe (95,7%), Narva (95,1%), Narva-Jõesuu (84,8%), Kohtla-Järve (82,2), Maardu (80,1%), Kallaste (78,9%), Paldiski (70,3%), Loksa (67,3%), Jõhvi (66,8%), Kiviõli (60,6%), Mustvee (59,3%) et Püssi (51,3%).

| Comté |

Russophones |

Pourcentage |

| Viru-Est |

106 664 |

72,8% |

| Harju |

180 477 |

31,3% |

| Tartu |

17 572 |

12,2% |

| Pärnu |

6 372 |

8,0% |

| Viru-Ouest |

5 472 |

9,6% |

| Valga |

3 730 |

12,2% |

| Jõgeva |

2 126 |

7,0% |

| Ouest (Lääne) |

1 851 |

8,0% |

| Viljandi |

1 215 |

2,7% |

| Võru |

1 170 |

3,4% |

| Rapla |

1 108 |

3,8% |

| Põlva |

1 088 |

3,7% |

| Järva |

801 |

2,7% |

| Saare |

284 |

1,0% |

| Hiiu |

58 |

0,7% |

| Total |

324 431 |

25,2% | |

|

Les villes de Kiviõli, de Kohtla-Järve, de Narva, de Narva-Jõesuu et de Sillamäe (voir la carte) sont toutes des villes du comté de Viru-Est (ou Ida-Virumaa). Les problèmes d'intégration sont particulièrement évidents dans les grandes villes de Viru-Est et de Harju, car la méconnaissance de l'estonien apparaît moins comme un handicap. Les individus sans citoyenneté estonienne habitent généralement dans les villes, alors que les citoyens estoniens constituent plus de 95% des habitants des zones rurales.

Depuis 1989, le nombre des locuteurs parlant la langue officielle (l'estonien) a augmenté de façon significative, alors que seulement 15 % de la population russophone pouvait s'exprimer en estonien. En 2005, cette proportion avait augmenté à 42% des russophones qui pouvaient s'exprimer activement estonien (c'est-à-dire pouvoir communiquer en estonien «bien» ou «au niveau intermédiaire»). Il y a eu également une augmentation continue du nombre de locuteurs d'autres nationalités qui communiquent en estonien: 10 % disent communiquer en estonien seulement, 48 % en plusieurs langues et seulement 40% utilisent seulement la langue russe pour communiquer. En même temps, au cours des dernières années, le nombre de locuteurs dont la langue maternelle n'est pas l'estonien et qui considèrent que la connaissance de l'estonien est importante représente 84 % de la population adulte.

La situation peut varier d'une région à l'autre. En 2005, à Tallinn, 16% des russophones ne pouvaient pas parler estonien, tandis qu'à Narva ce nombre était de 62%, c'est-à-dire qu'il était quatre fois plus élevé.

1.3 L'intégration des minorités et la citoyenneté estonienne

Lors du recensement de 2011, l'Estonie comptait au 31 décembre quelque 1,2 million de personnes, dont 24% étaient composées de personnes d'origine étrangère : 12 % de celles-ci correspondaient à la première génération, 8 % à la seconde et 4 % à la troisième. Au sujet de l'usage de la langue estonienne, les statistiques révèlent que seulement 30 % de la population d’origine étrangère de première génération, dont l’âge moyen est de plus de 60 ans, maîtrise l’estonien, alors que ce taux est d’environ 60 % pour la seconde génération et la troisième.

| |

|

Pourcentage de la population |

Nombre |

| 1 |

Estoniens ayant la citoyenneté estonienne |

70 % |

916 608 000 |

| 2 |

Russes ayant la citoyenneté estonienne |

13 % |

170 227 200 |

| 3 |

Russes ayant la citoyenneté russe |

7 % |

91 660 000 |

| 4 |

Autres groupes ethniques ayant une citoyenneté étrangère |

1,5 % |

19 641 600 |

| 5 |

Personnes ayant une citoyenneté indéterminée |

9,5 % |

124 396 800 |

| |

Total

(2011) |

100 % |

1 309 440 | |

Le recensement de 2011 révélait que 70 % des Estoniens (n° 1) possédaient la citoyenneté estonienne, contre 13 % pour les russophones (n° 2) qui représentent pourtant 23 % de la population totale. En ce qui a trait à la citoyenneté, le tableau indique que le taux de la population de citoyenneté indéterminée (n° 5) atteignait 9,5 % de la population totale, tandis que ce taux était encore à 12 % en 2000. Les personnes détenant la citoyenneté russe (n° 3) représentent pour leur part 7% de la population globale. Il faut aussi tenir compte du fait que les groupes 4 et 5 sont plus hétérogènes par rapport aux autres groupes. |

Alors que les autres groupes reflètent une combinaison d'identité ethnique et de citoyenneté, dans un souci de clarté, l'analyse ne tient pas compte des identités ethniques des personnes ayant une citoyenneté indéterminée.

En somme, on peut considérer que 100 % des estonophones ont la citoyenneté estonienne, alors que ce taux serait de 56 % (23 % - 13 %) pour les russophones. Cependant, force est de reconnaître que les russophones de Tallinn, de Pärnu ou de Tartu, en particulier les jeunes, s'intègrent généralement bien dans la société estonienne et maîtrisent la langue officielle. Par contre, les russophones de Narva, de Sillamäe, de Jöhvi, villes situées dans des régions à fort peuplement russophone, se sentent complètement coupés du reste de l’Estonie; ils n'ont que rarement l'occasion de pratiquer leurs rudiments d'estonien. D'ailleurs, c’est dans le comté de Viru-Est (Ida-Virumaa) que se trouvent concentrés la plupart des problèmes liés à l'intégration en Estonie. De fait, la population de ces régions ne s’y sent ni vraiment estonienne ni vraiment russe. Pour les estonophones, les autres minorités ukrainiennes, biélorusses, finnoises, allemandes, etc., sont considérées à tort ou à raison comme des russophones.

Les personnes ayant une citoyenneté indéterminée sont des «non-citoyens» (en estonien: mitte kodanikud; en russe: ne graždani). Les non-citoyens sont des résidents estoniens qui n'ont aucune citoyenneté : ce sont des apatrides. Ils détiennent généralement un «passeport gris» de non-citoyen émis par les autorités estoniennes, une fois que les passeports soviétiques n'ont plus été valides. Plus de 120 000 résidents apatrides... c'est beaucoup.

2 Le droit à l’identité ethnique et à l’autonomie culturelle

Les droits des minorités nationales sont abordés par la Constitution et de plusieurs lois estoniennes.

2.1 La Constitution

Ces droits sont d'abord garantis par la

Constitution de 1992. Quatre articles méritent d’être soulignés: l’article 12 relatif à la non-discrimination, ainsi que les articles 49, 50 et 51 relatifs à l’identité ethnique et à l’autonomie culturelle. L'article 12 énonce que tous les Estoniens sont égaux devant la loi:

| Article 12

1) Tous sont égaux devant la loi.

2) Nul ne doit subir de discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l'origine, la religion, les idées politiques et autres, le statut économique ou social ou autres motifs. |

L'article 49 de la Constitution reconnaît à tout Estonien le droit à l'identité ethnique sur laquelle repose le multilinguisme de l'Estonie: «Toute personne a le droit de préserver son appartenance ethnique.» De plus, l'article 50 introduit la notion d'«autonomie culturelle»:

| Article 49

Toute personne a le droit de préserver son appartenance ethnique.

Article 50

Les minorités ethniques ont le droit, pour défendre leur culture nationale, de créer des organismes d'autonomie, conformément aux conditions et procédures fixées par la Loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales. |

Ainsi, les minorités nationales ont le droit, dans l'intérêt de leur culture, de créer des institutions d'autonomie qui leur sont propres.

2.2 La Convention-cadre du Conseil de l'Europe

Cette convention européenne énonce les principes, notamment sous forme de dispositions-programme, que les États parties s'engagent à respecter. Ainsi, l’Estonie s'est engagée notamment, dans le domaine des libertés linguistiques:

- à permettre l'utilisation de la langue minoritaire en privé comme en public ainsi que devant les autorités administratives;

- à reconnaître le droit d'utiliser son nom exprimé dans la langue minoritaire;

- à reconnaître le droit de présenter à la vue du public des informations de caractère privé dans la langue minoritaire;

- à s'efforcer de présenter les indications topographiques dans la langue minoritaire. |

La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales comporte, en outre, un mécanisme de contrôle de la mise en œuvre de ces dispositions, qui confie au Comité des ministres du Conseil de l’Europe, assisté d'un comité consultatif, l'évaluation de la bonne application de la Convention.

2.3 La Loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales

Conformément à ces dispositions constitutionnelles, le gouvernement a adopté, en 1993, la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales, qui permet aux minorités nationales d'acquérir un statut appelé «autonomie culturelle». Il s’agit d'une loi-cadre destinée à doter les organismes des minorités nationales de moyens juridiques, culturels, éducatifs et financiers, afin de préserver leur identité ethnique.

Il faut chercher principalement dans la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales de 1993 pour lire d'autres dispositions en matière linguistique. La loi essaie d'abord de fournir une certaine définition des minorités nationales (article 1er):

Article 1er

La présente loi considère comme minorités nationales les citoyens de l'Estonie qui :

a) résident sur le territoire de l'Estonie;

b) maintiennent des liens de longue date, fermes et durables avec l'Estonie;

c) sont distincts des Estoniens sur la base de leurs caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques;

d) sont motivés par le souci de préserver collectivement leurs traditions culturelles, leur religion ou leur langue constituant la base de leur identité commune. |

Cette définition dans la loi estonienne reprend presque mot pour mot les principaux critères qui sont énoncés dans la Recommandation 1201 du Conseil de l'Europe:

| Article 1er

Aux fins de cette Convention, l'expression « minorité nationale » désigne un groupe de personnes dans un État qui :

a) résident sur le territoire de cet État et en sont des citoyens;

b) entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État ;

c) présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques ;

d) sont suffisamment représentatives, tout en étant moins nombreuses que le reste de la population de cet État ou d'une région de cet État;

e) sont animées de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue. |

Selon la Recommandation 1201, il faut satisfaire à cinq conditions pour que l'on puisse parler de «minorité nationale» (cf. les paragraphes a à e). Dans le cas de l'Estonie, on doit constater que la condition relative à la citoyenneté exclut les immigrants de l'époque soviétique et leurs descendants, qui n'ont pas encore reçu la citoyenneté estonienne. Quoi qu'il en soit, la portée de cette exclusion à l'égard des non-citoyens estoniens semble être atténuée par deux facteurs:

- Il faut dire que le nombre des non-citoyens estoniens diminue progressivement. Ainsi, entre 1992 et 2000, quelque 115 000 personnes ont obtenu leur citoyenneté et les non-citoyens représenteraient maintenant moins de 20 % de la population ;

- L'article 6 de la

Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales

prévoit clairement que les non-citoyens («les étrangers», dans le texte) peuvent participer aux activités développées par les minorités nationales en vertu de la loi, même s'ils n'ont pas le droit de vote ni le droit de faire partie de la direction des organismes d'autonomie culturelle.

Article 6

Les étrangers résidant en Estonie peuvent participer aux activités des organismes culturels et éducatifs, ainsi qu'aux assemblées religieuses des minorités nationales, mais ils ne peuvent pas voter, être élus ou nommés à la direction des organismes d'autonomie culturelle. |

Autrement dit, bien que cette loi soit conçue avant tout pour les citoyens estoniens, elle peut bénéficier également aux non-citoyens qui partagent la langue et la culture d'une minorité nationale. Cela étant dit, la loi estonienne énonce des droits individuels, non des droits collectifs. En effet, alors que la Recommandation 1201 parle d'«un

groupe de personnes», la loi estonienne fait mention de «citoyens»!

L'article 51 de la

Constitution de 1992

concerne les droits linguistiques dans les localités où au moins la moitié des résidants permanents appartiennent à une minorité ethnique:

Article 51

1) Chacun a le droit de s'adresser à l'État ou à l'autorité des collectivités locales et à leur fonction publique en estonien et d'en recevoir des services en estonien.

2)

Dans les localités où au moins la moitié des résidants permanents appartiennent à une minorité ethnique, chacun a le droit de recevoir des services de l'État et des autorités des collectivités locales et à leur fonction publique dans la langue de cette minorité ethnique. |

Bien que l'article 51,2 concerne en pratique les localités à majorité russophone situées au nord-est du pays, les langues des autres minorités linguistiques sont possibles, selon l'article 52,2 de la

Constitution

:

Article 52

1) La langue officielle de l'État et des collectivités locales est l'estonien.

2) Dans les localités où la langue de la majorité de la population est une autre que l'estonien, les autorités des collectivités locales peuvent employer la langue de la majorité des résidants permanents de cette localité pour la communication interne, selon la mesure et la conformité des procédures déterminées par la loi.

3) L'usage des langues étrangères, y compris les langues des minorités ethniques, par les autorités de l'État, les tribunaux et les enquêtes préliminaires est prévu par la loi.

|

Paradoxalement, la Loi sur la langue (2011) précise à l’article 5 que toute autre langue que l’estonien est considérée comme une «langue étrangère» :

| Article 5

Langue étrangère et langue des minorités nationales

1) Toute autre langue que l'estonien et la langue des signes estonienne est une langue étrangère.

2)

Une langue d'une minorité nationale est une langue étrangère que les citoyens estoniens appartenant à une minorité nationale ont historiquement utilisée comme leur langue maternelle en Estonie.

3) Pour les fins de la présente loi, toute personne appartenant à une minorité nationale est un citoyen estonien ayant des liens solides et durables à long terme avec l'Estonie et qui se différencie des Estoniens par la maîtrise de la langue. |

Nous devons comprendre que, au sens de la loi, la langue d’une minorité nationale est également une langue «étrangère». Ainsi, le russe, l’ukrainien le biélorusse, le finnois, le tatar, le letton et le lituanien constituent en Estonie des langues étrangères, ce qui n'est pas le cas pour la langue des signes estonienne.

- L'autonomie culturelle

Quand on parle d'«autonomie culturelle», il y aurait lieu de définir ce qu'on entend par cette expression. Dans

la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales (1993-2002), cette «autonomie culturelle» est définie à l'article 2:

Article 2

1) Pour les fins de la présente loi, l'autonomie culturelle pour les minorités nationales est définie comme le droit des individus appartenant à une minorité nationale de former une autogestion culturelle afin de concrétiser leurs droits culturels accordés par la Constitution.

2) L'autonomie culturelle d'une minorité nationale peut être reconnue pour des individus membres des minorités allemande, russe, suédoise et juives appartenant aux minorités nationales avec un effectif de plus de 3000 membres. |

On peut comprendre qu'il s'agit là d'une forme d'organisation centralisée à l'intention des minorités, cette organisation étant dirigée par une instance représentative élue selon des modalités fixées par l'État et placée sous le contrôle de celui-ci. En vertu de la loi, les

membres d'une minorité nationale ont le droit (art. 4):

a. de former et de soutenir des organismes culturels et éducatifs, ainsi que des congrégations religieuses;

b. de créer des organisations ethniques;

c. de pratiquer leurs traditions culturelles et leurs coutumes religieuses si cela ne met pas en danger l'ordre public, la santé et la morale;

d. d'employer leur langue maternelle dans leurs communications dans les limites prescrites par la Loi sur la langue;

e. de diffuser des publications dans les langues ethniques;

f. de conclure des accords de coopération entre des organismes ethniques, culturels et éducatifs et des assemblées religieuses;

g. de faire circuler et d'échanger des informations dans leur langue maternelle.

Ce statut d'autonomie culturelle ne constitue aucunement une obligation, mais une possibilité. Pour acquérir ce statut, il faut qu'une minorité dresse un registre des membres de sa communauté prouvant que celle-ci compte au moins 3000 membres. Ce sont les associations culturelles d'une minorité donnée qui doivent assumer cette tâche après avoir préalablement obtenu du ministère de la Culture le droit de dresser cette «liste de nationalité» (en vertu du décret du 1

er octobre 1996). Toute inscription d'un membre d'une nationalité doit se faire qu'avec son accord écrit et cette liste ne peut compter que des citoyens estoniens. La liste doit au préalable être soumise au ministère de l'Intérieur, qui vérifie les noms et les adresses. Elle sera ensuite officialisée par le ministère de la Culture.

- Le Conseil culturel

La

Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales prévoit l'élection d'un Conseil culturel doit être l'instance représentative d'une communauté minoritaire. Le Conseil culturel peut comprendre entre 20 et 60 membres, élus pour trois ans. Ce Conseil culturel possède tous les pouvoirs pour promouvoir la langue et la culture d'une minorité. Il peut former des commissions culturelles dans les villes ou au plan régional, nommer des représentants culturels locaux et créer des «institutions d'autonomie culturelle». La loi prévoit quatre types d'institutions:

1) les établissements scolaires et préscolaires;

2) les organisations culturelles;

3) les entreprises liées à la culture et aux maisons d'édition;

4) les établissements sociaux.

Les modalités de l'élection au Conseil culturel sont en grande partie fixées dans la

Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales.

La liste électorale est constituée à partir du registre national (liste de nationalité). Pour la tenue des élections au Conseil culturel, il faut qu'au moins la moitié des personnes inscrites sur la liste du registre national acceptent d'être inscrites sur la liste électorale. L'élection est valide si le taux de participation est supérieur à 50 %. Le Conseil culturel d'une minorité peut accorder des bourses et décerner des prix. Ses ressources proviennent des subventions de l'État et des collectivités locales, des cotisations et des dons faits par des entreprises, des organisations ou des personnes privées. Les dons en provenance de l'étranger sont autorisés.

Depuis l'adoption de la

Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales de 1993, on ne compte aucune minorité bénéficiant du statut d'autonomie culturelle. Une seule communauté a entrepris des démarches pour l'obtenir, les Finnois, mais elle ne dispose pas encore de ce statut. Même la minorité russophone ne considère pas nécessaire d'acquérir le statut d'autonomie culturelle! Quant aux autres minorités (allemande, suédoise, juives, etc.), elles ne sont pas assez nombreuses pour acquérir une autonomie culturelle, puisqu'il faut 3000 membres. Il reste les Ukrainiens et les Biélorusses, mais ils ne sont jamais suffisamment nombreux au même endroit. Étant donné que le statut d'autonomie culturelle ne semble même pas nécessaire pour la minorité russe, il l'est encore moins pour les autres petites minorités.

Il semble bien que les procédures administratives pour l'obtention dudit statut soient complexes et difficiles. Il faut dire aussi que la loi n'accorde aucun nouveau droit aux minorités nationales. La seule grande originalité de la

Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales pourrait bien n'être que strictement administrative, car elle consiste surtout à proposer une sorte d'organisme pour la préservation de la langue et de la culture des minorités nationales.

- Les partis politiques

Il existe de quatre à six partis politiques qui exercent une certaine influence sur la politique en Estonie. Parmi eux, il faut mentionner le Parti du centre d'Estonie ("Eesti Keskerakond" ou EK), un parti populiste qui peut être considéré comme un représentant des intérêts de la minorité russophone. Toutefois, il ne s'agit pas à proprement parler d'un «parti russe», mais plutôt d'un parti pour lequel la communauté russophone d'Estonie tend à voter plus massivement. En Estonie, le système électoral permet d'exprimer la préférence pour un candidat sur une liste. Or, celles du EK comptent généralement plusieurs candidats russophones.

L'existence de listes déposées par des candidats russophones ne semble pas inciter les électeurs à se tourner vers celles-ci, car ces listes ne recueillent généralement que 1,48 % des suffrages, ce qui est trop peu pour pouvoir, par exemple, siéger à un conseil municipal (où 5 % sont nécessaires).

Un autre parti politique mérite d'être mentionné: le Parti russe d’Estonie ("Vene Erakond Eestis" ou VEE), un parti conservateur qui revendiquait le droit à l’autonomie culturelle des russophones, lequel laisserait aux parents la possibilité de donner à leurs enfants une éducation «classique russe». En janvier 2012, le Parti russe d'Estonie a fusionné avec le Parti social-démocrate ("Sotsiaal-demokraatlik Erakond").

En Estonie, les populations russophones, y compris les apatrides, qui ont le droit de vote aux élections municipales, ne font traditionnellement pas leur choix politique selon un critère national (ethnique), mais ils choisissent de faire confiance à un parti dans la mesure où il leur semble pouvoir répondre à leurs attentes. Le Parti du centre d'Estonie semble combler ces attentes pour les russophones en matière économique et sociale.

3 Les langues minoritaires face à la justice

En matière de justice, les membres d’une minorité nationale ont le droit à certaines protections. Ainsi, l’article 21 de la Constitution précise que «quiconque est privé de sa liberté sera informé sur-le-champ, et dans une langue qu’il comprend, de la raison de son arrestation, ainsi que ses droits, et il pourra avertir sa famille de son arrestation»:

Article 21

1) Quiconque est privé de sa liberté sera informé immédiatement, et dans une langue qu'il comprend, du motif de son arrestation et ses droits lui donneront l'occasion d'aviser sa famille de l'arrestation. Il sera également accordé sur-le-champ au contrevenant soupçonné l'occasion de choisir un conseiller juridique et de conférer avec lui. Le droit d'un contrevenant soupçonné pour aviser sa famille de l'arrestation peut seulement être limité dans tels cas(affaires) et procédures comme déterminés conformément à la loi, pour le but d'empêcher un acte criminel ou dans l'intérêt d'établir des faits dans une enquête criminelle.

2) On ne peut mettre aux arrêts personne pour plus de quarante huit heures sans permission spécifique par une cour. Une telle décision sera promptement faite connue à la personne en détention préventive, en une telle langue et la façon qu'il ou elle comprend. |

Dans les cours de première instance ainsi que dans la procédure judiciaire préliminaire, il est possible d’obtenir un procès dans la langue d’une minorité nationale, si la personne accusée est membre d’une collectivité locale. Si toutes les parties à un procès ont accepté que tout se déroule en russe, par exemple, le juge pourra rendre sa sentence en russe en plus de l'estonien. Tel est le libellé de l'article 7 du Code de procédure civile:

|

Article 7

Langue de la procédure et présentation des requêtes

1) La langue de la procédure civile est l'estonien. Avec le consentement de la cour et des parties dans une procédure, celle-ci la procédure peut se dérouler dans une autre langue si le tribunal et les parties à l'instance connaissent cette langue.

2) Toute partie à une instance et toute autre personne qui ne comprend pas la langue de la procédure ont le droit de présenter des requêtes, des déclarations et des témoignages, de comparaître en justice et de présenter des requêtes au moyen d'un interprète ou d'un traducteur dans leur langue maternelle ou dans une langue qu'elle connaît.

3) Les parties à la procédure doivent transmettre leurs délibérations en estonien et les présenter comme des documents distincts. Si une procédure se déroule dans une autre langue, le tribunal peut présenter la délibération dans un document distinct en estonien ou dans la langue de la procédure.

4) Si une délibération présentée comme document distinct n'est pas présentée en estonien, une traduction en estonien doit être accordée à une partie à l'instance, à la demande de la partie. Une délibération présentée dans une autre langue peut être accordée à une partie à l'instance uniquement avec le consentement de cette partie.

5) Si une requête écrite ou un document d'appel ou de témoignage soumis au tribunal par une partie à l'instance n'est pas rédigé en estonien, le tribunal peut exiger une traduction certifiée conforme de la requête, du document d'appel ou du témoignage pour une date spécifiée. Si la traduction n'est pas soumise à la date prévue, le tribunal peut rejeter la requête ou le document. Un document dans une autre langue ne peut être accepté à une partie à l'instance qu'avec le consentement de cette partie. |

En fait, la seule langue autre que l'estonien qui peut être employée durant tout un procès est le russe, bien que ce ne soit pas garanti. Dans les autres cas, toute autre langue demeure une langue de traduction, les juges n'étant jamais tenus de comprendre une autre langue que l'estonien.

Selon l'article 33 du

Code de procédure civile, lorsqu'un document est présenté dans une langue étrangère, il faut le faire traduire:

| Article 33

Documents en langue étrangère dans une procédure judiciaire

1) Si une pétition, une requête, une objection ou un appel présentés au tribunal par un participant à une procédure n'est pas fait en estonien, le tribunal exige que la personne qui présente ces documents fournisse une traduction en estonien à la date fixée. Si une preuve documentaire présentée au tribunal par un participant à une procédure n'est pas en estonien, le tribunal exige que la personne qui présente ces documents fournisse une traduction en estonien à la date fixée, à moins que la traduction de la preuve ne soit déraisonnable, compte tenu de son contenu ou de sa taille et des autres participants à la procédure qui ne s'opposeraient pas à accepter la preuve dans une autre langue. |

Cependant, les parties à une procédure peuvent convenir d'une autre langue s'il y a accord:

| Article 734

Langue de la procédure

1) Les parties peuvent convenir de la langue de la procédure d'arbitrage. En l'absence d'accord, la langue de l'instance est décidée par le tribunal arbitral.

2) Sauf par une disposition contraire des parties ou d'une décision d'un tribunal arbitral, les pétitions des parties, la décision du tribunal arbitral et les autres avis du tribunal arbitral doivent être présentés dans la langue convenue ou prescrite, ainsi que les sessions du tribunal arbitral.

3) Un tribunal arbitral peut exiger la remise de certificats écrits accompagnés d'une traduction dans la langue convenue entre les parties ou prescrite par le tribunal arbitral. |

Le

Code de procédure pénale oblige le juge à rendre sa sentence en estonien, mais si l'accusé ignore la langue de la cour, la sentence devra être traduite pour que ce dernier comprenne les motifs de sa culpabilité ou de son innocence:

|

Article 315

Prononcé de la sentence du tribunal et explication du droit d'appel

1) Un juge ou, selon le cas prévu au paragraphe 18.1 ou 18.3 du présent code, doit prononcer sa sentence au moment annoncé en vertu de l'article 304 du présent Code.

2) Si l'accusé ne maîtrise pas la langue de la procédure pénale, la sentence de la cour doit être interprétée ou traduite pour lui après le prononcé de la sentence. |

Il ne faut pas se leurrer, les procès qui se déroulent uniquement en russe ont lieu principalement dans les villes de Tallinn, de Narva, de Kohtla-Järve, de Rakvere et de Tartu, là où les russophones sont majoritaires ou constituent une minorité importante.

4 Les langues minoritaires dans l'administration

La législation estonienne prévoit plusieurs garanties concernant les minorités nationales, notamment dans la Constitution.

4.1 Les droits dans les services publics régionaux

Ainsi, en vertu de l’article 51 (paragr. 2) de la

Constitution de 1992, les membres d’une minorité nationale ont le droit de se faire offrir des services administratifs dans leur langue: «2) Dans les localités où au moins la moitié des résidants permanents appartiennent à une minorité ethnique, chacun a le droit de recevoir des services de l'État et des autorités des collectivités locales et à leur fonction publique dans la langue de cette minorité ethnique.» De plus, par l'article 52 (paragr. 2): «Dans les localités où la langue de la majorité de la population est autre que l'estonien, les autorités des collectivités locales peuvent employer la langue de la majorité des résidants permanents de cette localité pour la communication interne, selon la mesure et la conformité des procédures déterminées par la loi.»

| Article 51

1) Toute personne a le droit de s'adresser aux autorités publiques de l'État et locales et à leurs fonctionnaires en estonien et de recevoir des réponses en estonien.

2) Dans les localités où au moins la moitié des résidents permanents appartiennent à une minorité ethnique, toute personne a le droit de recevoir des réponses des autorités publiques de l'État et locales et de leurs fonctionnaires dans la langue de cette minorité ethnique.

Article 52

1) La langue officielle des autorités publiques de l'État et locales est l'estonien. Dans les localités où la langue de la majorité de la population est différente de l'estonien, les autorités publiques locales peuvent utiliser la langue de la majorité des résidents permanents de cette localité pour la communication interne, dans les limites et conformément aux procédures fixées par la loi.

2) L'utilisation de langues étrangères, y compris les langues des minorités ethniques, par les autorités publiques et dans les tribunaux et les procédures judiciaires préliminaires, est fixée par la loi. |

D'après l'article 2,3 de la Loi sur la langue (2011), les droits des membres des minorités nationales «utilisant une langue étrangère» sont garantis:

| Article 2

Champ d'application de la loi

3) Les droits des personnes utilisant une langue étrangère, y compris la langue des minorités nationales, doivent être garantis, conformément aux autres actes et traités internationaux. Les mesures de soutien aux langues étrangères ne doivent pas porter atteinte à l'estonien. |

Il faut alors se demander quels sont ces droits. Selon l'article 9 de la

Loi sur la langue (2011), c'est d'abord celui d'utiliser la langue de la minorité lorsque quelqu'un s'adresse à un organisme public sur le territoire d'une administration locale ou municipale:

| Article 9

Droit d'utiliser la langue de la minorité nationale

1) Dans les collectivités locales où au moins la moitié des résidents permanents appartiennent à une minorité nationale, chacun a le droit de s'adresser aux organismes publics agissant sur le territoire de l'administration locale correspondante et aux autorités locales correspondantes, et recevoir de la part des organismes, des fonctionnaires et de leurs employés des réponses dans la langue de la minorité nationale en plus des réponses en estonien.

2) Un résident permanent dans une collectivité locale pour l'application de la présente loi est un individu qui est un citoyen estonien, un citoyen de l'Union européenne ayant un droit de séjour permanent et des membres de sa famille, ou un étranger résidant en Estonie la base d'un permis de séjour de longue durée dont la résidence permanente, avec les coordonnées inscrites dans le registre de la population estonien (ci-après dénommé «registre de population»), se trouve dans la municipalité rurale ou la ville correspondante.

3) La proportion des résidents permanents appartenant à une minorité nationale au sein d'une administration locale doit être déterminée sur la base des données contenues dans le registre de la population au 1er janvier de l'année correspondante. |

Les membres des minorités ne peuvent pas exiger de recevoir des services dans leur langue partout sur le territoire estonien. D'abord, il faut qu'ils soient en nombre suffisant. Ensuite, il faut une demande auprès du conseil municipal local. Outre l’estonien, dans les municipalités où les russophones ou d'autres minorités sont en nombre suffisant, il est permis d’utiliser la langue de la minorité nationale en tant que langue de communication, si cette municipalité le propose et en conformité avec la décision appropriée du gouvernement central de la République.

Plus précisément, les fonctionnaires employés dans une collectivité locale peuvent également utiliser, en plus de l’estonien, une langue minoritaire au sein de l’administration interne de cette même collectivité locale (art. 11

de la Loi sur la langue):

| Article 11

Usage de la langue des résidents permanents comme langue de l'administration publique

Dans les administrations locales où la majorité des résidents permanents ne sont pas des Estoniens, la langue des résidents permanents constituant la majorité des résidents permanents de l'administration locale peut être utilisée avec l'estonien comme langue de l'administration publique interne du gouvernement local

sur proposition

du conseil municipal compétent et par une autorisation du gouvernement de la République. |

Dans les faits, le gouvernement estonien n'a jusqu'à présent jamais accordé une telle autorisation. Les conseils des administrations locales de Sillamäe et de Narva ont déjà demandé de telles autorisations en 1995, mais le gouvernement a rejeté ces demandes sous prétexte que certaines exigences de la Loi sur la langue n'étaient pas remplies. Parmi les raisons invoquées figuraient la connaissance insuffisante de l'estonien par les fonctionnaires, l'absence de correspondance avec les autorités de l'État en estonien et la langue des sceaux, des tampons en caoutchouc et des en-têtes de lettre de l'administration locale. L'une des lacunes signalées était également que les panneaux publics, les panneaux indicateurs, les annonces, les avis et les publicités étaient pour la plupart en russe, bien que la Loi sur la langue prescrive

l'estonien. Il n'est autorisé d'ajouter une traduction dans une langue minoritaire que pour les administrations locales, qui ont reçu l'autorisation d'employer une langue minoritaire comme langue de travail interne à côté de l'estonien. Ainsi, le gouvernement a subordonné l'octroi de l'autorisation au respect d'autres exigences de la Loi sur la langue. Il faut ajouter que les autorités chargées de la mise en œuvre de la Loi sur la langue ont interprété cette disposition strictement comme n'autorisant que l'usage de la langue estonienne et interdisant les autres, alors qu'il est permis d'ajouter une traduction au texte estonien.

L'article 41.3 de la

Loi sur l'organisation de l'autonomie locale (1993-2021) précise qu'une autorisation est accordée sur proposition du conseil municipal d'utiliser la langue de la majorité des résidents permanents de la collectivité locale comme langue de travail interne de l'administration locale est valide jusqu'à ce qu'expire la fin du mandat du conseil municipal:

| Article 41

Emploi de la langue dans l'administration locale

1) La langue de travail d'une administration locale est l'estonien. Toute personne a le droit de s'adresser aux autorités locales et à leurs fonctionnaires en estonien et de recevoir des réponses dans cette langue.

2) Les assemblées des conseils et des administrations doivent se tenir en estonien.

3) L'emploi des langues étrangères, y compris les langues minoritaires, dans les administrations locales est régi par la Loi sur la langue. L'autorisation accordée sur la base de l'article 11 de la Loi sur la langue, sur proposition du conseil de l'administration locale d' employer la langue de la majorité des résidents permanents de l'administration locale comme langue de l'administration interne de cette autorité locale est valable jusqu'au l'expiration des pouvoirs du conseil en question. (2011)

4) Si, conformément au paragraphe 3 du présent article, une municipalité a reçu le consentement, d'employer l'estonien comme langue de l'administration interne, en plus de l'estonien, la langue de la minorité constituant la majorité des résidents permanents de la municipalité, le conseil municipal et l'administration locale peuvent décider de traduire respectivement en partie ou en totalité les travaux du conseil et de l'administration dans la langue de la minorité. |

Ce droit à la langue minoritaire n'est pas absolu, car il faut l'autorisation de l'administration locale. De plus, selon l'article 12 de la

Loi sur la langue (2011) tout document présenté dans «une langue étrangère», ce qui inclut les langues minoritaires, à un organisme de l'État ou à une autorité locale peut devoir être traduit en estonien:

|

Article 12

Accès à l'administration publique dans des langues étrangères

1) Si une demande, une requête ou tout autre document soumis à un organisme de l'État ou à une autorité locale sont dans une langue étrangère, l'organisme a le droit d'exiger de la personne qui présente le document de traduire celui-ci en estonien, sauf pour les cas prévus à l'article 9 de la présente loi. La personne qui soumet la demande ou tout autre document doit immédiatement être informée de la nécessité de la traduction. |

L'article 15 de la même loi autorise l'emploi d'une autre langue en plus de l'estonien pour les sceaux, les en-têtes, les annonces, les avis et les tampons de la pa

rt des organismes, des entreprises, des associations et des fondations sans but lucratif, ce qui comprend les entités d'autonomie culturelle des minorités nationales :

| Article 15

Langue des sceaux, des tampons et des en-têtes

Les sceaux, les tampons en caoutchouc et les en-têtes des organismes, des sociétés, des associations et des fondations sans but lucratif, ainsi que des propriétaires individuels qui sont enregistrés en Estonie, doivent être en estonien dans les communications publiques. Les organismes, les entreprises, les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que les propriétaires individuels peuvent ajouter au texte en estonien la traduction dans une langue étrangère. Dans les communications avec une personne d'un pays étranger, ainsi que dans les communications internationales, une langue étrangère peut être utilisée dans les en-têtes. |

4.2 La langue de travail

En vertu de la

Loi sur l'organisation de l'autonomie locale (1993-2021), les membres des minorités peuvent employer leur langue dans une administration locale, mais dès qu’un citoyen estonien travaille pour une administration publique, il doit connaître l’estonien; c’est là une exigence incontournable:

| Article 54

Service municipal

1) Les services de l’administration locale auprès des autorités d’une municipalité rurale et d’une ville sont régis par la Loi sur la fonction publique, la Loi sur le contrat de travail et la présente loi. (2013)

2) L es fonctionnaires et employés d'une autorité d'une collectivité d'autonomie locale doivent maîtriser la langue estonienne dans la mesure énoncée dans la Loi sur la langue et la législation émise sur la base de cette loi. (2015) |

Dans les localités où les membres appartenant à une minorité nationale constituent la majorité des habitants, les procès-verbaux du conseil de l'administration locale peuvent en principe être également rédigés dans la langue minoritaire.

Étant donné que l’estonien s’avère une langue assez difficile pour la plupart des membres d’une minorité nationale (sauf pour les finnophones) parce que cette langue n’appartient pas à la famille indo-européenne, beaucoup de russophones ont de la difficulté à obtenir leur certificat d'aptitude linguistique. Certains russophones se plaignent de souffrir de discrimination dans les emplois. De fait, la citoyenneté estonienne ouvre un grand nombre de postes dans la fonction publique au niveau national et local (municipal). Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi maîtriser l'estonien pour postuler un emploi dans l'administration publique. Dans ces conditions, les minorités russophones peuvent être sous-représentées dans le service public.

4.3 La toponymie

locale

L'Estonie a adopté en 2003 la

Loi sur les noms géographiques, qui estonisait complètement la toponymie du pays en utilisant un Registre national des noms de lieux. La loi ne fait pas allusion formellement aux toponymes dans la langue d'une minorité nationale. Pourtant, la question de la protection des noms géographiques ou des toponymes dans la langue d’une minorité nationale se pose principalement au sujet des noms suédois de Vormsi et de l’île de Ruhnu, de la municipalité de Noarootsi et des régions côtières du nord-ouest de l’Estonie, ainsi que des toponymes russes de la région orientale de Petseri et autour du lac Peipous

(voir la carte).

D'après l'article 9 de la loi

Loi sur les noms géographiques, l’accord du ministère de l’Intérieur n'est pas nécessaire dans l’attribution d’un nom de lieu dans une langue étrangère, si le lieu en question se trouve sur le territoire d’une collectivité locale dont la majorité des habitants parlaient une autre langue que l’estonien en date du 27 septembre 1939.

|

Article 9

Langue des noms géographiques

1) Les noms géographiques estoniens doivent être en estonien.

2) La procédure pour déterminer si les noms de lieux sont en estonien doit être fixée par règlement du gouvernement de la République.

3) Des exceptions concernant la langue des noms géographiques sont autorisées si elles sont historiquement ou culturellement justifiées. Afin de prévenir toute corruption ou toute modification injustifiée relative à des noms géographiques autochtones, la langue des habitants de la région en question, en date du 27 septembre 1939, sera prise en compte pour les exceptions. |

Toute municipalité dont la population majoritaire appartient traditionnellement à une minorité nationale peut décider d’employer les noms géographiques qui étaient auparavant utilisés dans la langue minoritaire concernée. En ce cas, le bilinguisme est de rigueur, mais l'estonien est obligatoire. Dans les faits, le Comité consultatif sur la toponymie a remarqué que les municipalités ne se prévalent que rarement de leur droit d’employer une langue minoritaire dans les dénominations locales, et que le gouvernement devrait examiner si les municipalités ont été bien informées de ce droit. Même lorsque les municipalités sont informées de leurs droits, par exemple dans les municipalités russophones de Peipsiääre, de Piirissaare et d'Alajõe, elles semblent hésiter à décider d’employer des dénominations bilingues.

Les garanties d'employer des langues minoritaires s'appliquent aux administrations locales où au moins la moitié des résidents permanents appartiennent à une minorité nationale, où ils ont le droit d'utiliser leur langue dans la communication avec les autorités publiques. En règle générale, la langue des autorités de l'État et des administrations locales est l'estonien. Celles-ci peuvent employer la langue de la majorité des résidents permanents pour la communication interne dans les localités où la langue de la majorité de la population est autre que l'estonien. Cela concerne principalement l'usage des langues minoritaires dans les localités du nord-est de Estonie, qui sont habités par un nombre important de personnes appartenant à des minorités nationales, surtout russophones.

Bien sûr, toutes ces garanties ne sont pas été appliquées dans la pratique. Le tour d'horizon de la législation et des pratiques linguistiques en Estonie, voire en Lettonie et en Lituanie, révèle plutôt que plus la proportion de russophones est élevée dans une population donnée, plus la politique de protection linguistique est respectée: plus le groupe minoritaire est important, plus les possibilités d'usage de la langue minoritaire semblent étendues. De plus, comme le démontrent encore différentes enquêtes, la maîtrise de la langue estonienne parmi la population russophone en Estonie est assez modeste et les différences de compétences linguistiques des non-Estoniens dépendent largement de leur lieu de résidence.

4.4 L'Inspection linguistique

Rappelons que le décret de 1996 (Procédure de mise en œuvre du contrôle de la Loi sur la langue) a introduit un organisme de contrôle appelé «Inspection linguistique» (en estonien: Keeleinspektsioon) pour veiller à l'application de la Loi sur la langue (alors la version de 1995, aujourd'hui abrogée par la version de 2011). L'objectif de l'Inspection linguistique est d'assurer à l'estonien le respect des droits prévus par la législation. La défense de la langue officielle consiste surtout à en contrôler avant tout sur l’usage par les non-estonophones, ce qui implique toutes les minorités linguistiques. La préservation et le développement de l’estonien, en revanche, dépendent plutôt de la connaissance que les Estoniens ont de leur propre langue, de leur attitude face à leur langue maternelle et du prestige de celle-ci. Or, l'Inspection linguistique doit se montrer assez souple et compréhensive dans l'application de la législation linguistique. Ainsi, dans le comté de Viru-Est (Ida-Virumaa), il est plus difficile de trouver des employés qui connaissent leur métier tout en maîtrisant bien l'estonien. S'il fallait, par exemple, exiger de tous les policiers qu'ils maîtrisent parfaitement l'estonien dans la ville de Narva, il faudrait en licencier un bon nombre au risque de compromettre la sécurité des citoyens. Dans les faits, on ne peut pas toujours pas affirmer que l’estonien soit utilisé sans problèmes comme langue officielle administrative dans toutes les régions d’Estonie. Dans certaines municipalités du nord du pays, le russe est largement employé, parfois jusqu'à ignorer l'estonien.

Pourtant, une étude effectuée en 2013 ("Equal treatment in Estonia: awareness and promotion, research report", Tartu, p. 42) a montré que les russophones croient que la législation linguistique estonienne crée une forme de discrimination à leur égard, car cette loi fixerait des exigences linguistiques auxquels certains groupes professionnels ne peuvent satisfaire. Selon cette étude, les russophones considèrent que la politique linguistique estonienne met une importance trop excessif sur les compétences strictement linguistiques au détriment des compétences professionnelles.

| Both in Estonian and Russian-speaking focus groups, too high requirements for the proficiency of Estonian language for some positions were criticised. Those situations are being perceived as possible indirect discrimination and thus as unfair. In Russian-speaking focus groups it was stressed that educated doctors, teachers and other specialists, who cannot fulfi l the language requirements, do not fi nd professional employment in Estonia and leave, and this was seen as a loss for Estonia. In Estonian-speaking focus group, the question of the loss of specialists was not raised, which indicates that this aspect went unnoticed or was not seen as important.

The participants of focus groups recognized the existence of the widely spread language based segregation in Estonia, within the communication networks as well within the working teams, which may foster the reciprocal distrust between the ethnic groups. This may reproduce the stereotypes and thus increase the possibility of occurrence of the unequal treatment.

The use of different information by Estonian and Russian speakers is important problem according to both Estonian and Russian respondents. In addition to overcoming the language barrier (which is already slowly happening), the need for the substantial convergence of the information spaces is felt. Russian-speaking respondents emphasised the lack of equal opportunities, especially in relation to the accessibility of official information for the population who is not proficient in Estonian. |

[Dans les groupes de discussion entre estonophones et russophones,

des exigences trop élevées pour la maîtrise de la langue estonienne pour certains postes ont été critiquées.

Ces situations sont perçues comme une éventuelle discrimination indirecte et donc comme injustes. Dans les groupes de discussion de langue russe, il a été souligné que les médecins, les enseignants et d'autres spécialistes instruits, qui ne peuvent satisfaire aux exigences linguistiques, ne trouvent pas d'emploi professionnel en Estonie et quittent l'Estonie. Dans le groupe de discussion de langue estonienne, la question de la perte de spécialistes n'a pas été soulevée, ce qui indique que cet aspect est passé inaperçu ou n'a pas été jugé important.

Les participants aux groupes de discussion ont reconnu

l'existence d'une ségrégation linguistique largement répandue en Estonie, au sein des réseaux de communication et au sein des équipes de travail, ce qui peut favoriser la méfiance réciproque entre les groupes ethniques. Cela peut reproduire les stéréotypes et donc augmenter la possibilité d'occurrences dans l'inégalité de traitement.

L’usage d’une information différente par des locuteurs estoniens et russes est un problème important, selon les répondants estoniens et russes. En plus de surmonter la barrière de la langue (ce qui se passe déjà lentement), la nécessité de la convergence substantielle des espaces d’informations se fait sentir. Les répondants russophones ont souligné le manque d’égalité des chances, en particulier en ce qui concerne l’accessibilité de l’information officielle pour la population qui ne maîtrise pas l'estonien.] |

Par contre, un ancien dirigeant du Komsomol («Jeunesses communistes»), devenu directeur d'un centre d'affaires, déclarait au journal russe Itogui: «L'Estonie reçoit de l’aide financière de la Suède et de la Finlande pour les programmes d'enseignement de l'estonien et, quand les fonctionnaires de la Commission de la langue font passer les tests dans les usines, tout le monde les réussit.» Mais c'est là davantage une légende urbaine que la réalité. Il paraît nécessaire de se débarrasser de cette idée naïve selon laquelle posséder 1500 mots d’estonien et avoir la citoyenneté sont des éléments suffisants pour permettre l’intégration des populations allophones.

Néanmoins, pour beaucoup de russophones du Nord-Est, l’examen sur les compétences linguistiques et celui portant sur la Constitution estonienne, exigés pour obtenir la citoyenneté, apparaissent comme une épreuve insurmontable. Il est évident que la politique d’intégration mise en œuvre en Estonie confère une place primordiale à la maîtrise de l’estonien, seule langue officielle du pays.

5 Les langues minoritaires en éducation

L'objectif des autorités en éducation est de veiller à ce que tous les citoyens d'Estonie aient des chances égales de recevoir leur instruction dans un système d'éducation commun et de fournir à cet effet fournir les conditions pour préserver leur langue et leur culture. Outre la formation linguistique continue, beaucoup d'efforts sont mis pour que les enfants, les jeunes et les enseignants parviennent à communiquer entre eux en estonien sur des sujets d'intérêt commun, y compris en dehors du cadre scolaire, afin de leur permettre de participer à la vie sociale.

Il est garanti à tous les citoyens d'Estonie le droit de recevoir un enseignement dans la langue officielle, de la maternelle aux études supérieures. Durant le Régime soviétique, l’enseignement de l’estonien n’était guère assuré partout et il était presque inexistant à l’université. De plus, il existait deux systèmes linguistiques distincts: l’un en estonien, l’autre en russe. Un russophone, par exemple, pouvait avoir terminé ses études sans avoir aucune connaissance de l’estonien. Aujourd'hui, il existe encore un système russe, mais il demeure obligatoire dans ce système d'apprendre l'estonien comme langue seconde.

5.1 Les garanties constitutionnelles

Au point de vue juridique, c’est d’abord l’article 37 de la

Constitution de 1992, qui régit l’emploi de l'estonien dans les établissements d’enseignement, mais le paragraphe 4 prévoit un enseignement dans la langue des minorités:

| Article 37

L'éducation

1) Chacun a le droit à l'éducation. L'instruction est obligatoire pour les enfants d'âge scolaire selon les prescriptions spécifiées, conformément à la loi, gratuitement dans les établissements d'enseignement généraux et locaux dans le pays.

2) Pour rendre l'éducation disponible, les administrations locales de l'État doivent maintenir le nombre nécessaire d'établissements d'enseignement. Tel qu'il est prévu par la loi, d'autres établissements d'enseignement peuvent être établis, y compris les écoles privées.

3) Les parents prennent la décision finale dans le choix de l'éducation de leurs enfants.

4) Chacun a le droit à l'instruction en estonien. Mais les établissements d'enseignement prévus pour des minorités choisissent leur propre langue d'enseignement.

5) La présente disposition sur l'enseignement est sous la surveillance de l'État. |

La langue nationale enseignée dans les écoles où elle ne constitue pas la langue principale d’enseignement est comptabilisée comme une langue étrangère.

De plus, lors de la signature de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, l'Estonie s'est engagée en éducation à répondre aux conditions suivantes:

- assurer la possibilité d'apprendre des langues minoritaires et de recevoir un enseignement dans ces langues;

- reconnaître aux minorités le droit de créer des établissements d'enseignement et de formation;

- encourager la coopération transfrontalière et internationale;

- favoriser la participation à la vie économique, culturelle et sociale;

- favoriser la participation aux affaires publiques. |

Les parties contractantes seront tenues de présenter, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la Convention, un rapport contenant des informations complètes sur les mesures législatives et autres qu'elles auront prises pour donner effet à la Convention-cadre.

5.2 Les écoles maternelles

Dans les écoles maternelles, l'enseignement et les activités pour les enfants d'âge préscolaire doivent se donner en estonien. Cependant, conformément à la Loi sur les établissements préscolaires pour enfants (1999-2012), une autre langue peut être apprise dans un groupe d'établissement d'âge préscolaire ou de garde d'enfants, sur décision du conseil de l'administration municipale:

|

Article 8

Langue

1) L’enseignement et l’apprentissage dans un établissement pour les enfants d'âge préscolaire doivent se dérouler en estonien. Une autre langue peut être apprise dans un groupe d'établissement d'âge préscolaire ou de garde d'enfants, sur décision du conseil de l'administration locale.

2) Le conseil d'administration locale veille à ce que tous les enfants de langue estonienne aient la possibilité de fréquenter une garderie ou un groupe de garderies de langue estonienne dans la même municipalité ou ville, où les activités d'apprentissage et d'éducation sont menées en estonien.

3) [Abrogé 2006]

4) Tout établissement ou groupe pour les enfants d'âge préscolaire dans lequel les activités pédagogiques se déroulent dans la langue estonienne, l'enseignement de l'estonien dans cet établissement fait partie du programme national. (2008)

(41) Pour les cours de langue estonienne dans l'enseignement d'un établissement ou d'un groupe d'âge préscolaire, dans lequel l'apprentissage et l'instruction ne se donnent pas en estonien, le soutien de l'administration locale est nécessaire pour obtenir un budget de l'État. (2008) |

Les parents peuvent choisir librement un établissement préscolaire pour leur enfant. Les établissements préscolaires sont financés par la municipalité ou la ville, une partie étant financée par les parents ou par des dons. Les frais de restauration des enfants sont payés par les parents.

Pour la majorité des enfants, la langue d'enseignement est l'estonien. Lorsque celle-ci, par exemple, est le russe, l'estonien devient une langue seconde obligatoire. Il est possible dans certains cas de recevoir une instruction dans une autre langue que l'estonien ou le russe — l'ukrainien ou le biélorusse —, mais elle devient une «langue optionnelle» sur demande des parents auprès du directeur de l'établissement à la condition d’atteindre un minimum de dix enfants de la même langue maternelle (LM). De façon générale, l'enseignement de la langue maternelle est offert en raison de 20 heures/semaine. Actuellement, 13 % des enfants reçoivent un enseignement en russe, contre 87 % en estonien. Quelques établissements privés ont l'anglais (0,3 %).

5.3 Les écoles primaires et secondaires

Les écoles dont il est ici question sont les écoles primaires et les écoles secondaires du premier cycle et du second cycle. En vertu de la Loi sur les écoles primaires et secondaires supérieures (2010)

, toute autre langue que l'estonien peut être une langue d’instruction dans une école primaire en Estonie. Il revient aux autorités de l'école de choisir la langue d’enseignement en fonction de la composition de la population locale. Dans les écoles municipales, la décision doit être prise par le conseil municipal; dans les écoles publiques de l'État, c'est le ministère de l’Éducation et de la Recherche qui prend la décision. De plus, le conseil d'administration de l’école, qui comprend des représentants du conseil municipal et des enseignants, ainsi que cinq représentants des parents, des diplômés et des organisations soutenant l’école désignée par l’assemblée générale des parents, peut aussi formuler des propositions à ce sujet. Les parents des élèves d'une école primaire ont donc le droit de participer à la décision dans le choix de la langue d’instruction enseignement.

- La langue d'enseignementL'article 21 de la Loi sur les écoles primaires et secondaires supérieures (2010) d

écrit la langue d'enseignement. Une langue est considérée comme «langue d'enseignement» si elle représente au moins 60 % de la charge de cours minimale autorisée dans les programmes nationaux. En principe, la langue d'enseignement est l'estonien, sauf pour les exceptions prévues par la loi:

| Article 21

Langue d'enseignement

1) La langue dans laquelle se font les études doit représenter au moins 60% de la charge de cours minimale autorisée et prévue dans les programmes nationaux; elle est considérée comme la langue d'enseignement d'une école ou d'une classe. Si les études ne respectent pas la limite de 60% dans une langue donnée, elles sont considérées bilingues. Dans le cas d'études bilingues, les deux langues dans lesquelles la plupart des études se font sont considérées comme les langues d'enseignement.

2) Dans les écoles de base, la langue d'enseignement est l'estonien. Dans une école de base municipale ou dans certaines classes spéciales, la langue d'enseignement peut être une autre langue à la suite d'une demande du conseil de la municipalité rurale ou conseil municipal de la ville, en s’appuyant sur une proposition du Conseil d’administration de l’école et d'une école de base publique ou des classes spéciales dont la langue d’enseignement peut être toute autre, sur la base d’une décision du ministre responsable de l'Éducation. Article 21

3) Dans les écoles secondaires supérieures, la langue d'enseignement est l'estonien. Dans les écoles secondaires secondaires municipales ou dans des classes spéciales de celles-ci, la langue d'enseignement peut être une autre langue. L'autorisation de poursuivre des études dans une autre langue ou pour des études bilingues est accordée par le gouvernement de la République sur la base d'une demande d'une municipalité rurale ou d'un conseil municipal de la ville. Le conseil d'administration de l'école fait ce type de proposition à la municipalité rurale ou urbaine sur la base du programme de développement de l'école.

5) Toute école doit organiser un enseignement linguistique et culturel pour les élèves qui acquièrent une éducation de base dont la langue maternelle n'est pas la langue d'enseignement ou qui communiquent à la maison dans une langue différente de la langue d'enseignement d'au moins un des parents, à la condition que dix élèves ou plus de la même langue maternelle ou avec la même langue de communication du foyer le demandent. |

Il faut comprendre que la loi exige que les écoles effectuent au moins 60 % de leur enseignement en estonien dans le but de favoriser l'apprentissage de l'estonien pour ceux dont la langue maternelle est une autre langue. Cependant, la loi permet certaines exemptions en vertu desquelles une école entière ou des classes particulières peuvent offrir un enseignement dans une autre langue. Cette autorisation peut être accordée au cas par cas par le gouvernement national aux conseils scolaires et aux administrations municipales. Plus précisément,

il faut que les représentants d'une minorité fassent une demande au conseil de la municipalité rurale ou au conseil municipal de la ville, en s’appuyant sur une proposition du Conseil d’administration de l’école dont la langue d’enseignement peut être une autre langue que l'estonien. En ce cas, 60% de l'enseignement doit se faire en estonien et 40% en russe ou en une autre langue choisie par l'école.

- Les établissements

russophones

C'est l'article 52 de la Loi sur les écoles primaires et les écoles secondaires supérieures de 1993 (aujourd'hui abrogée) qui obligeait les établissements d'enseignement russophones à modifier la proportion de l'enseignement en estonien et en russe; il s'agissait d'une période de transition qui devait être amorcée en 2007-2008:

| Article 52

1) D'ici 2007, les programmes d'études et l'administration scolaire d'une école primaire non estonienne doivent s'assurer que tous les diplômés des écoles primaires maîtrisent un niveau de langue estonienne qui leur permette de poursuivre leurs études en estonien.

2) La transition vers l'enseignement en estonien doit être amorcée dans les écoles publiques et municipales de niveau secondaire supérieur au plus tard pour l'année scolaire 2007/2008. (1997. |

Il fallait que certaines matières soient enseignées en estonien dans une proportion de 60 %. Cette réforme de l'enseignement des écoles russes a commencé en 2007. Son objectif majeur était de faire progressivement de l’estonien la seule langue d’enseignement. Ainsi, aux termes du décret du gouvernement, les lycées russes avaient jusqu’à la rentrée de 2011, puis 2014, pour généraliser l’usage de l’estonien dans cinq disciplines : l'éducation civique, la littérature et l'histoire estoniennes, la géographie et la musique. Il s'agissait de permettre aux jeunes russophones d’acquérir un niveau suffisant dans la langue officielle dans le but d'accéder à des études supérieures dans les universités du pays et d’être compétitifs sur le marché du travail.

|

Statistical Office of Estonia, 2007 |

Élèves |

|

Écoles |

|

|

Langue |

Nombre |

% |

Nombre |

% |

| Estonien |

136 036 |

78,3 % |

493 |

82,4 % |

| Russe |

37 786 |

21,7 % |

105 |

17,6 % |

| Total |

173 822 |

100 % |

598 |

100 % | |

En 2006, 78,3 % des élèves et 82,4 % des écoles (tous niveaux confondus) étaient de langue estonienne, alors que 21,7 % des élèves et 17,6 % des écoles étaient de langue russe. Comme le choix de l'école est laissé à la discrétion des parents, des enfants estonophones peuvent fréquenter des écoles russes et des enfants russophones peuvent choisir des établissements estonophones. |

La plupart des écoles où le russe constitue la principale langue d'enseignement sont situées dans le comté de Harju (plus de 40 écoles à Tallinn), le comté de Viru-Est (13 à Narva et 9 à Kohtla-Järve), le comté de Tartu (dont 6 à Tartu) et le comté de Viru-Ouest (4 écoles). Il existe au moins une école russophone dans tous les autres comtés à l'exception des comtés de Hiiu, de Rapla, de Saare et de Vilnandi où il n'y en a aucune.

- La langue estonienne

Les proportions dans la fréquentation des écoles selon la langue d'enseignement ont peu changé depuis 2007, car environ 80 % des élèves fréquentent des établissements d'enseignement où l'estonien constitue la langue d'enseignement. La transition des écoles russes vers des écoles bilingues dont 60 % des activités pédagogiques sont assurées en estonien et 40 % en russe a commencé en 1997 et devait se terminer en 2014. Tous les élèves du primaire et du secondaire, qui terminent leurs études dans un établissement primaire de langue russe doivent recevoir leur instruction à l'école secondaire dans une proportion de 60 % en estonien et de 40 % en russe. Ce système s'applique également à l'éducation de base et l'éducation secondaire pour adultes et à l'enseignement professionnel. Toutes les écoles de langue russe ont reçu un soutien complet et des possibilités de formation supplémentaires pour les aider à offrir des cours en estonien, à promouvoir l'étude de la langue estonienne et à acheter du matériel pédagogique élaboré récemment. Les écoles russophones sont actuellement libres de choisir les matières qui seront données en estonien. Au primaire, deux matières doivent aujourd’hui être enseignées en estonien.

Une étude démontre que cette transition des 60 % des matières enseignées en estonien n'aurait pas fait augmenter la compétence linguistique des élèves russophones, car l'enseignement aurait été axé sur l’acquisition du savoir relatif aux matières enseignées en estonien et non sur la capacité à s’intégrer dans la société. Dans ces conditions, les russophones hésitent entre perdre leur langue maternelle et mieux s’intégrer. La question est devenue un débat de société dans les communautés russophones; c'est aussi un sujet de discorde familiale.

À long terme, les écoles russes d'enseignement général sont en train de se transformer lentement en écoles estoniennes. D'ailleurs, certains parents de la minorité russophone se sont grandement préoccupés par le sort de la langue russe et des études culturelles parce qu'une bonne partie du programme scolaire (60 %) est offert de facto en estonien. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche a élaboré un programme de communication pour dissiper ces préoccupations. Il est rappelé aux parents que les écoles de base entièrement russes en Estonie resteront inchangées. Dans l'enseignement secondaire supérieur, 40% des matières sont encore enseignées en russe et le nombre de cours de langue et de littérature russes, qui est actuellement égal au nombre de cours de langue et de littérature estoniens dispensés dans des écoles secondaires entièrement en langue estonienne, ne diminuera pas. En outre, étant donné que, au niveau de l'enseignement secondaire, les écoles doivent choisir un plan d'études national comprenant au moins trois domaines d'études, il est possible de donner plus de leçons sur la langue et la culture russes par le biais de matières électives.

- L'abolition progressive de

l'enseignement en russe

Le 19 février 2025, le gouvernement a annoncé l’abolition

progressive de l’enseignement en russe dans les écoles publiques d’ici 2030. Le

passage à l’enseignement en langue estonienne, c’est-à-dire l’abolition de

l’enseignement en langue russe financé par l’État en Estonie, suscite des

discussions et des débats houleux. Mais un obstacle se pointe à l'horizon. Les

enseignants qui enseignement le russe depuis longtemps n'ont pas été préparés à

assurer la transition. Ils ont acquis leur formation pédagogique en Union

soviétique et ils n’ont pas été en mesure d’améliorer leurs connaissances et

leurs compétences professionnelles, ne serait-ce que parce que beaucoup d’entre

eux ne parlent que le russe. Par conséquent, l'Estonie risque de se retrouver

avec des enseignants aux qualifications obsolètes. L’école de langue russe en

Estonie n’a pas été une école russe, mais une école soviétique qui a reproduit

des Soviétiques et donc une certaine ségrégation ethnique et mentale pendant 33

ans après l’effondrement de l’Union soviétique.

5.4 Le bilinguisme nécessaire

Bien que tous les Estoniens aient le droit à l’enseignement en estonien, les minorités nationales ont le droit de choisir une autre langue d’enseignement, ce qui, toutefois, ne les libère pas de l’obligation de garantir l’apprentissage de l'estonien.

Conformément à l'article 4 de la Loi sur l'éducation (1992-2002), tous les établissements d'enseignement sur le territoire de l'Estonie doivent donner la possibilité aux citoyens de recevoir leur instruction en estonien tous les niveaux, y compris l'université, en estonien (paragraphe 2). En même temps, la République s'assure qu'un enseignement est offert en estonien dans tous les établissements d'enseignement de langue étrangère (paragraphe 3).

|

Article 4

Principes d’organisation du système d'éducation

1) L’État et les collectivités locales veillent à ce que chacun en Estonie ait la possibilité de s’acquitter de l’obligation de fréquenter l’école et de recevoir une formation continue dans les conditions et conformément à la procédure prévues par la législation.